犬や猫にも起こる骨折

犬や猫にも骨折が起こることをご存知ですか?

人間では「骨折をしてギブスをした」「骨が折れたので手術をした」といった話を聞くことがあるかもしれません。

実は犬や猫にも同様に骨折が起こり、ギブスや手術などで治療をすることがあります。

当院では犬や猫の骨折の治療にも専門的に対応できる設備や人員を整えています。

犬や猫の骨折の症状や治療でお困りのことがあれば、ぜひ当院へご相談ください。

骨折ってどんなケガ?

骨折とはどのようなケガを指すのでしょうか?

骨折は外から力が加わることで骨格を構成する骨が折れてしまうケガをさします。

骨折は折れ方によって分類され、診察の際にきちんと分類を行うことで適切な治療を選択できるようになります。

骨折の詳しい分類を説明していきましょう。

もっと詳しく!!/骨折の分類

*クリックすると詳細が表示されます。

骨折は骨の折れ方によって以下のように分類されます。

外界との関係による分類

*クリックすると詳細が表示されます。

開放骨折

開放骨折は、骨が皮膚を突き破って折れた骨が露出した状態です。

ケガをした部分に汚染を伴うことが多く、早急な処置が必要です。

閉鎖骨折

閉鎖骨折とは、骨折部位の皮膚が破れていない状態をさします。

骨折の程度による分類

*クリックすると詳細が表示されます。

完全骨折

完全骨折は骨の連続性が完全に断たれ、全く繋がっていない状態をさします。

不完全骨折

不完全骨折は、骨に亀裂(ひび)が入った状態ですが、骨の連続性は一部保たれている状態です。

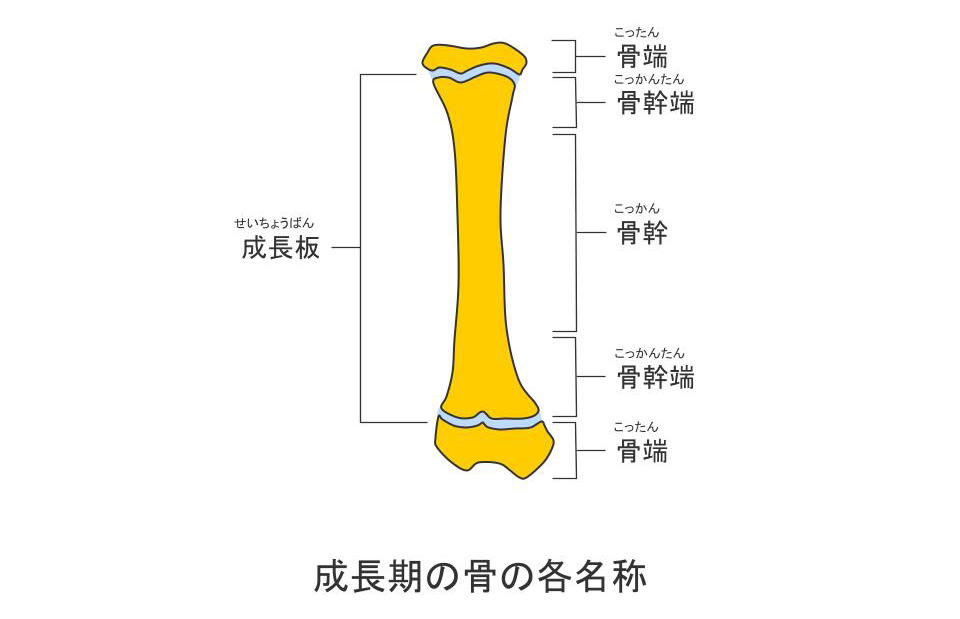

骨折の部位による分類

*クリックすると詳細が表示されます。

骨折の位置により関節内、骨端、骨幹端、骨幹部に分類されます。

関節内骨折は、ケガをしてから可能な限り早く元の形状に戻す(解剖学的整復)ことが必須で治療がうまくいかないと重篤な後遺症が残ってしまいます。

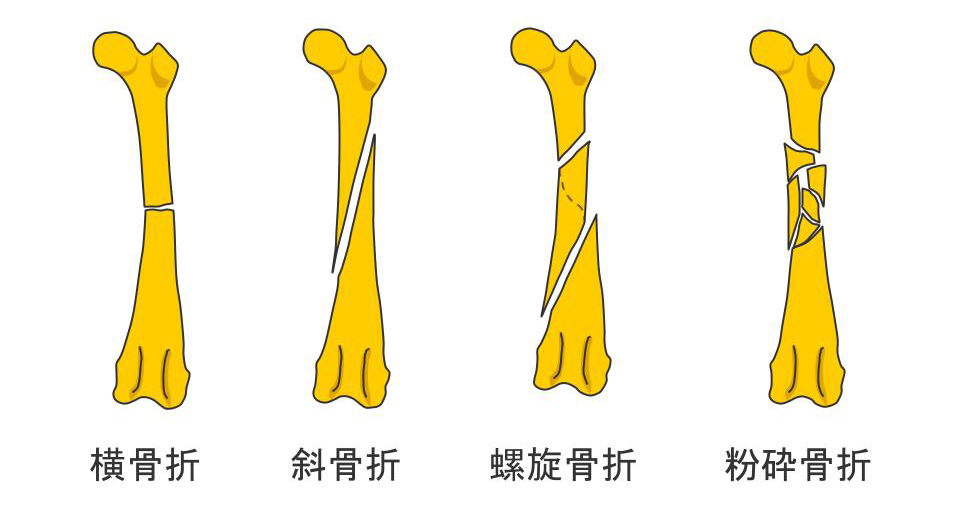

骨の折れ方による分類

*クリックすると詳細が表示されます。

横骨折

骨の長い軸に対して垂直に骨が折れた状態を横骨折といいます。

斜骨折

斜骨折は骨の長い軸に対して斜めに骨が折れた状態をさします。

さらに短斜骨折と長斜骨折に細かく分類されます。

斜骨折を起こすと骨折部が鋭利になるため、開放骨折を起こす危険があるので注意が必要です。

らせん骨折

らせん骨折は骨の長い軸に対してらせん状に骨が折れた状態をさします。

粉砕骨折

粉砕骨折とは折れた骨が3つ以上存在する状態をさします。

成長板骨折の分類(ソルター・ハリス分類)

*クリックすると詳細が表示されます。

- Ⅰ型:骨折線が成長板のみに存在

- Ⅱ型:骨折線が成長板から骨幹端の一部に存在

- Ⅲ型:骨折線が成長板から骨端の一部に存在する関節内骨折。

- Ⅳ型:骨折線が骨端から成長板を越えて骨幹端まで入っている関節内骨折。

- Ⅴ型:成長板の圧迫骨折で、初期診断は困難。

骨折によってどんな症状がでるの?

キャンと鳴いたあとに痛めた足を挙げるようになることが一般的ですが、飼い主さんが留守にしていた場合では、帰宅してから足をあげていることに気づくこともあります。また、骨折は激しい痛みを伴うことが多いので、飼い主さんが触ろうとすると怒ったり、噛みついたりすることもあります。

4ヵ月齢未満のかなり若い時期では、骨折してもすぐに痛めた足を使うようになることもあるので、足を使うようになったからといって安心せず、きちんと病院で診察を受けることが望ましいです。

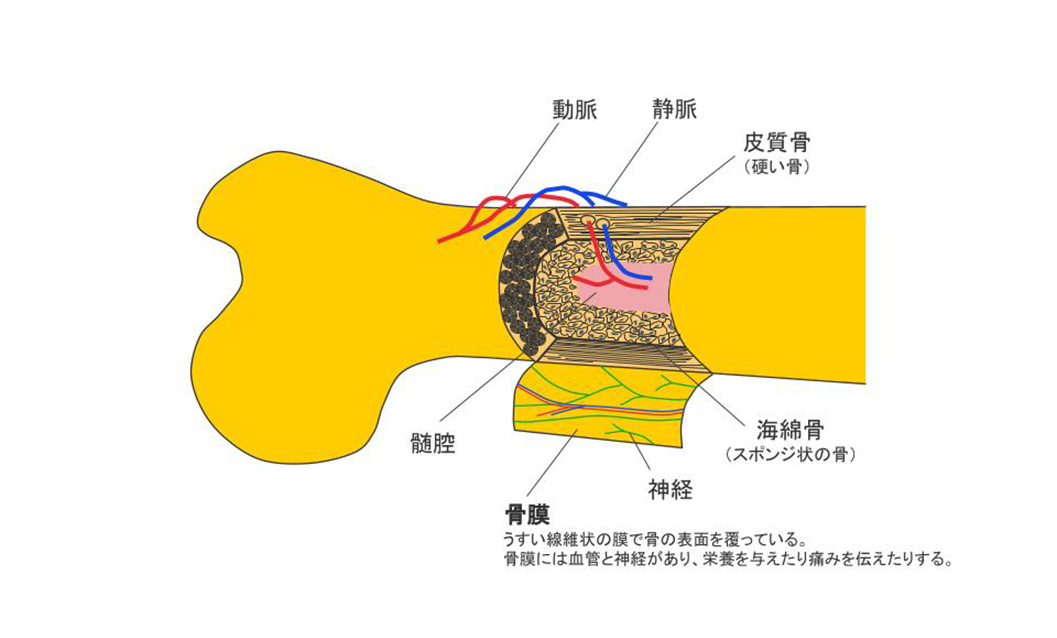

もっと詳しく!!//骨折するとどうして痛いの?

*クリックすると詳細が表示されます。

骨自体には神経は分布していませんが、骨を取り巻く骨膜には神経が分布しており、骨折が生じると骨膜の損傷によって痛みが生じます。また、骨のまわりには血管や神経、筋肉が豊富なことから、骨折が生じると出血が起こったり、周囲の組織の損傷による腫脹(腫れ)が生じたりします。

骨折しやすい品種や年齢は?

骨折しやすい品種や年齢はあるのでしょうか?

骨折は外傷なのでさまざまな品種に発生しますが、骨折の種類によっては起こりやすい品種も存在します。

特に犬で多く見られる橈尺骨骨折では、

- トイ・プードル

- ポメラニアン

- チワワ

- ヨークシャー・テリア

などのトイ犬種や、イタリアン・グレーハウンドに多い傾向です。

また、骨折しやすい年齢としては、2歳未満という若い時期や、反対に年をとって骨が脆くなった頃に骨折しやすい傾向にあります。

骨折の原因は?

骨折の原因にはどのようなものがあるのでしょうか?

骨折の原因は、大きく外的要因と内的要因に分けられます。

それぞれ見ていきましょう。

外的要因

骨折の原因はほとんどが、ソファや椅子からジャンプした際の着地の失敗や抱っこ中の転落です。

着地したところがフローリングなどの滑りやすい環境だと骨折しやすくなります。 他には、- 自転車走行中のカゴからの転落

- 高所からの転落

- 交通事故

内的要因

成長期もしくは高齢であることも骨折の要因の一つです。

成長期には骨の両端に成長板という軟骨からなる「骨を作る工場」があります。

成長板は、骨と比べると強度が弱いことから、外からの軽い力でも骨折しやすいため注意が必要です。

逆に高齢になると骨密度が低下してヒトの「骨粗鬆症」のような状態になり、転倒などの小さな力でも骨折しやすくなります。

また、腫瘍などの病気で骨密度が低下する場合もあるため、高齢になってから骨折してしまった場合には他の病気が隠れていないか調べてみましょう。

骨折はどうやって診断するの?

骨折の診断はどのように行うのでしょうか?

ケガをした足先がぷらぷらしている場合などには、骨折を容易に疑うことができます。

確定診断にはレントゲン撮影が必要です。

レントゲン撮影の目的は、

- 骨折部の状態(位置、折れ方など)を評価すること

- 反対側の骨の形態を確認すること

です。

特に成長期の骨折では、ケガをした直後には骨折線が見えにくいことがあるため、しっかりと画像を確認する必要があります。

骨折の治療方法は?

骨折に対する基本的な治療は、折れた骨を「整復」して「安定化」させることです。

骨同士をしっかり整復して安定化させることで、一つの骨として再びつながることができます。

そのため、骨折の治療としては、手術やギプスなどでしっかりと骨を安定化させることが重要です。

「包帯ではダメなのか」と思う飼い主様もいらっしゃるかもしれません。

指先などの体重がかかりにくい部分の骨折では、包帯でも骨が安定化することがあります。

しかし、腕や足などの大きな骨の骨折では、骨のまわりに筋肉や皮膚といったやわらかい組織が多いため、包帯では骨の結びつきが不安定になります。

骨の結びつきが不安定になると、骨が曲がってつながる「変形癒合」になったり、骨同士が不安定なままやわらかい組織とつながる「癒合不全」というトラブルが起こる可能性も。

変形癒合や癒合不全が生じると、

- 足を挙げたままになる

- 足先の向きが異常な方向を向く

- 重篤な機能障害が残る

といった可能性があるため、しっかりと手術やギプスで固定することが重要です。

それでは、詳しい治療方法について見ていきましょう。

保存療法

保存療法は、包帯による安定化と運動制限による治療です。

指先の骨折やあまり体重のかからない部位での骨折は、保存療法を行うことがあります。

しかし、上腕骨や大腿骨の骨折では、骨のまわりの筋肉が厚く、包帯による十分な安定化をはかることができません。

保存療法が適応かどうかは、診察の際に獣医師としっかり相談しましょう。

外科療法

保存療法は、包帯による安定化と運動制限による治療です。

指先の骨折やあまり体重のかからない部位での骨折は、保存療法を行うことがあります。

しかし、上腕骨や大腿骨の骨折では、骨のまわりの筋肉が厚く、包帯による十分な安定化をはかることができません。

保存療法が適応かどうかは、診察の際に獣医師としっかり相談しましょう。

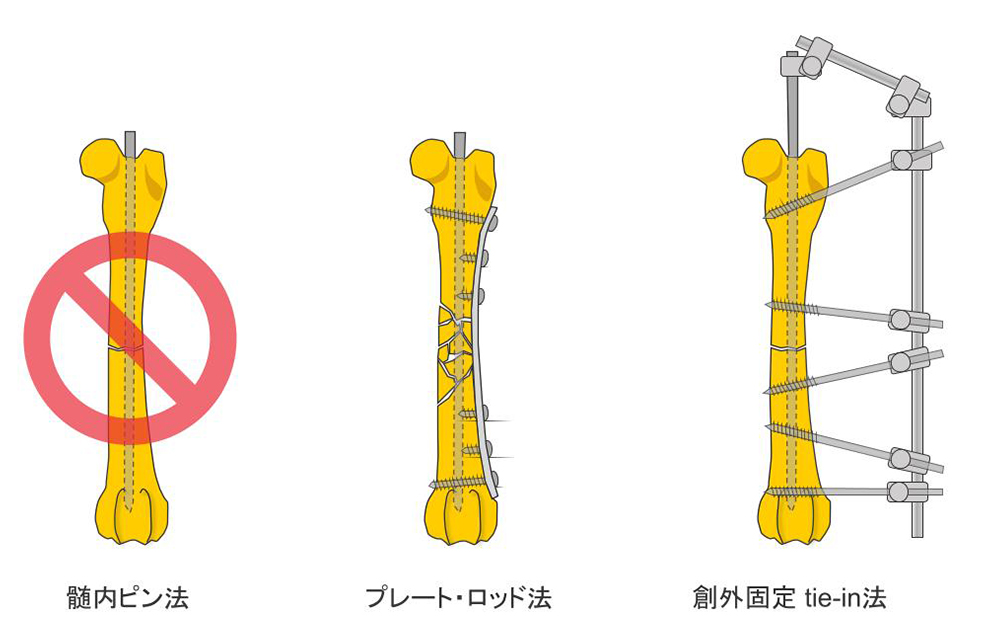

髄内ピン法

骨は基本的に筒状の形状をしており、皮質骨(まわりの硬い骨)と海綿骨(なかの柔らかい骨)から構成されています。

髄内ピン法は、この海綿骨の部分にピンを入れて安定化させる方法です。

髄内ピン法は曲げる力には強いものの、捻る力には弱いため、変形癒合や癒合不全が生じる可能性があり、最近は骨折の手術に単独で使われることはほとんどなくなりました。

髄内ピン法は、プレート固定法と併用したり(プレート・ロッド法)、創外固定法と併用することで、弱点を補ってより強固な固定法として使用されます(tie-in法)。

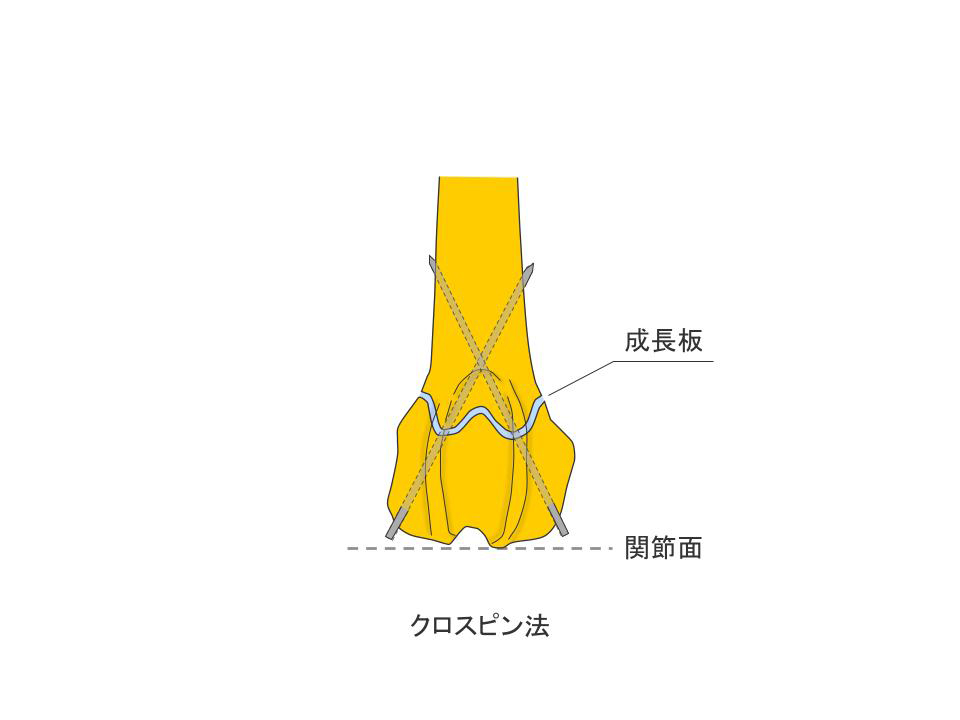

クロスピン法

クロスピン法はずれた骨片同士を元の位置に整復し、交差するようにピンを刺して固定する手術です。

骨折部位が骨の端に寄っている場合や、成長板で骨折が生じた場合に適応となります。

関節を動かすとピンが皮膚に接触して違和感を引き起こすことが多いため、骨が癒合したらピンを外すことが多いです。

プレート固定法

プレート固定法は、ずれた骨片同士を元の位置に整復し、金属のプレートとネジで固定する方法です。

骨にかかる様々な方向の負荷に対して強く、プレートは皮膚の下に埋まっているので、術後の管理にあまり手間がかからず快適に過ごすことができます。

プレートを体の中に残したままにしておくと、骨がついた後に骨が痩せていくことがあるので、定期的にレントゲンを撮影して確認する必要があります。

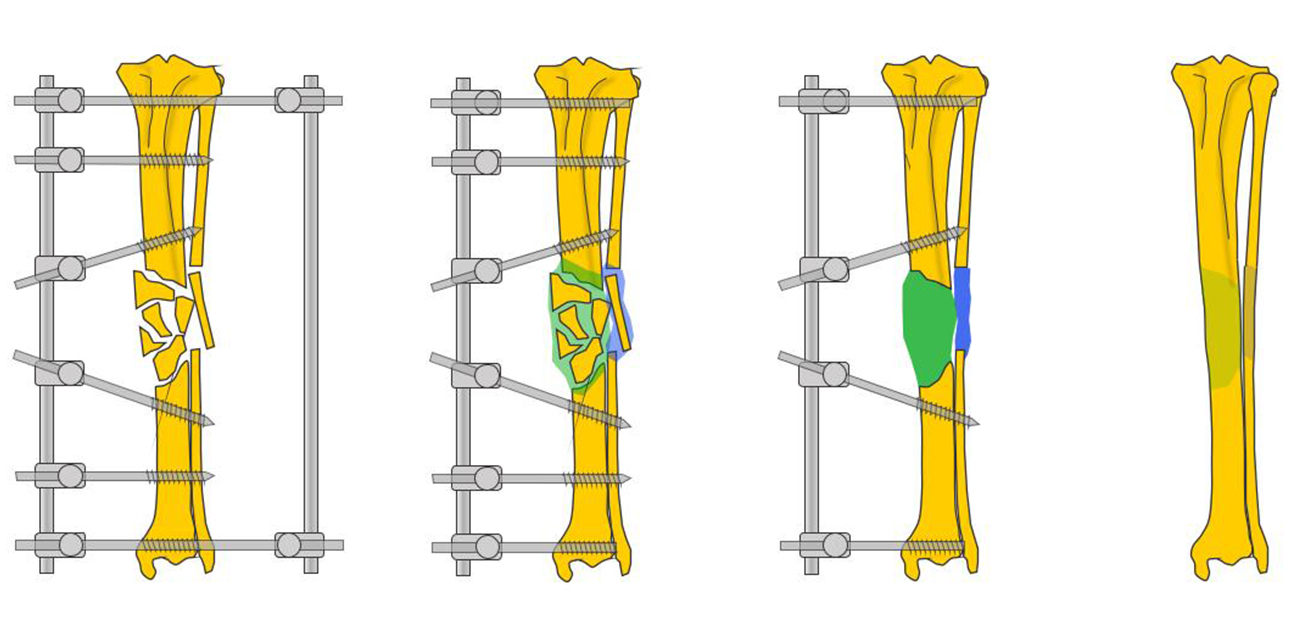

創外固定法

創外固定法は体の外から骨にピンを刺して、体の外の固定具で安定化させる方法です。

段階的に固定強度を落とすことができ、それに応じて骨折を治そうとする反応(仮骨増生)を促すことができます。

この方法は、骨が癒合したあとに固定具をすべて外すので、体内に埋め込む人工物(インプラント)が体に残ることがありません。

創外固定法は固定具の締め直しやピンの周囲の消毒など、こまめな術後の処置が必要です。

また、固定具を外す際には鎮静や麻酔が必要になります。

骨折と診断されたら手術した方がいいの?

犬はヒトと違って自分のケガと安静の必要性を理解できないので、手術が必要となることがヒトよりも多いです。

骨の中には生きた細胞があり、骨折しても治る能力を備えています。

しかし、整復と安定化という条件を整えないと、骨は綺麗につながりません。

骨がきれいにつくために手術が必要かどうかは、重要なポイントになるので、しっかり獣医師と相談しましょう。

また、骨折の手術には専門的な技術や道具が必要です。

そのため、整形外科の経験豊富な獣医師が手術を行う方が、トラブルも起こりにくく骨折も治りやすいです。

骨折の手術を検討されている飼い主様は、整形外科に力を入れている動物病院で相談しましょう。

骨折の手術のあとは普通に歩けるようになるの?

骨折の手術をした後は普通に歩けるのでしょうか?

基本的には元通りの生活に戻ることを目標に手術を行います。

しかし、関節内骨折や粉砕骨折といった難易度の高い骨折や、骨折してから時間が経過している場合には、歩き方などに後遺症が残る可能性があります。

また、5ヵ月齢未満に骨折してしまった場合には、骨が癒合しても成長とともに変形が生じることも。

普通に歩けるようになるためにも術後のフォローアップが大切です。

骨折を防ぐにはどうしたらいいの?

骨折の多くは、若い時期に屋内での小さな力(ジャンプ後の着地失敗、抱っこ中の転落)によって生じます。

以下のことに注意してあげると良いでしょう。

- 抱っこのしかたの工夫

小さなお子様にはなるべく動物の抱っこは我慢してもらったり、抱っこから下ろす際には犬の足先が地面につくまでは犬の体を支えた状態を保つなどの工夫が大切です。 - 生活環境の工夫

フローリングなどの滑りやすい床は少ない方が望ましいです。

変更が難しい場合には、よく遊ぶ場所やご飯を欲しがる場所には滑らないマットを敷きましょう。 - 足先のケア

足の裏の毛が生えていると滑りやすい原因になります。

定期的に動物病院で足の裏の毛を刈ってもらったり、爪を切ってもらいましょう。