動画で解説!橈尺骨骨折

橈尺骨骨折ってなに?

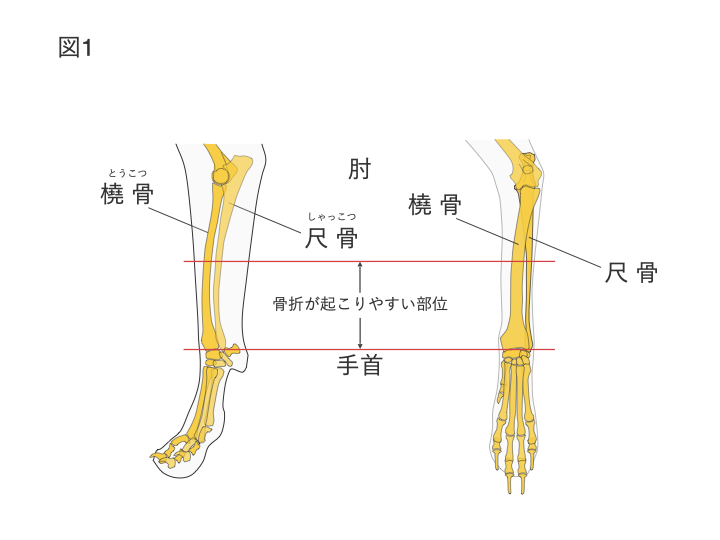

犬の前足は、上腕骨と橈骨・尺骨、指先の骨から構成されています。

前足を構成する骨にはそれぞれ役割があります。

橈骨は肘と手首の関節をつなぐ骨で、橈骨と尺骨にかかる荷重のほとんどを支えている骨です。

尺骨は肘関節の大切な構成要素の一つです。

犬の場合尺骨の中央部分は非常に細くなっています。

橈尺骨骨折は、この橈骨と尺骨が折れてしまうケガのことです。

骨の中央から手首に近い場所で骨折が起こりやすいのが特徴です。

橈尺骨を骨折しやすい犬種や年齢は?

橈尺骨骨折は、

- トイ・プードル

- ポメラニアン

- チワワ

- ヨークシャー・テリア

などのトイ犬種やイタリアン・グレーハウンドに多い傾向がみられます。

骨折は外傷なのでさまざまな年齢で生じますが、若い時期(2歳未満、特に6–11ヵ月齢)に骨折しやすい傾向があります。

橈尺骨骨折の原因は?

橈尺骨骨折の原因はなんでしょうか?

外的要因と内的要因に分けて解説していきます。

外的要因

トイ犬種の橈尺骨骨折のほとんどの原因は、ソファや椅子からジャンプした際の着地の失敗や抱っこ中の転落です。

着地するところはフローリングなどの滑りやすい環境であることが多く、着地時に滑ることで骨が折れてしまいます。

内的要因

橈尺骨骨折は骨の構造や血流の問題によっても起こります。

例えば成長期は成犬にくらべて骨がやわらかいことや、トイ犬種では橈骨の先端のあたりの血流が少ないことなどが要因として考えられています。

橈尺骨を骨折するとどんな症状がでるの?

橈尺骨骨折が起こると、突然キャンと鳴いて痛めた足を完全に挙げることが多くあります。

骨が折れた場所から先がぷらぷらとしていて、触ろうとすると痛がることも多いです。

しかし、4ヵ月齢未満などの超若齢期の犬では、骨折してもすぐに痛めた足を使うようになることがあります。

犬が足を痛そうにしていたけれどすぐに足を使うようになったという場合にも、安心してはいけません。

万が一骨折したまま治療せずに足を使い続けると、変な形で骨がつながったり、後で治療してもうまく繋がらなかったりしてしまいます。

足が痛そうな様子が一度でもある時は、きちんと病院で診察を受けることが望ましいです。

橈尺骨骨折の治療方法は?

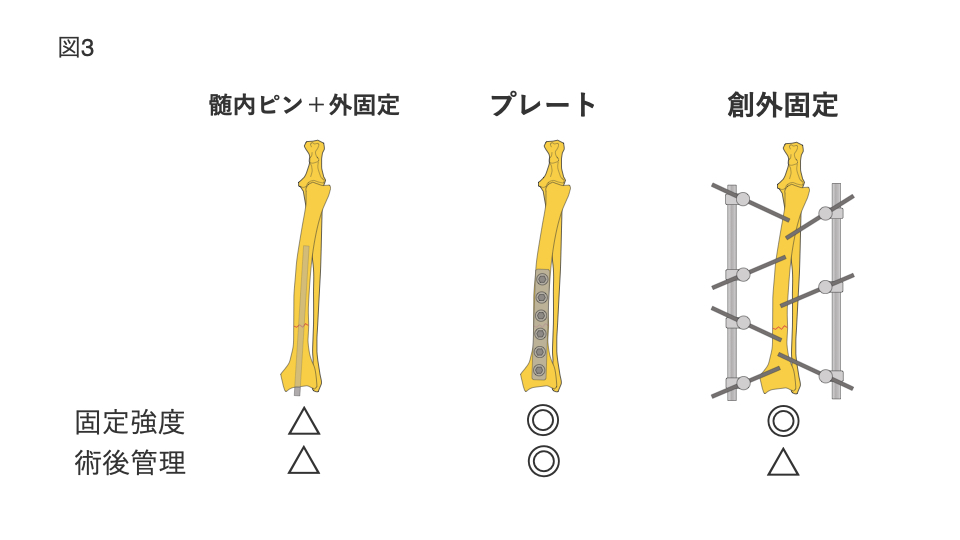

骨折に対する基本的な治療は、折れた骨を「整復」して「安定化」させることです。

骨同士をしっかり整復して安定化させることで、一つの骨として再びつながることができます。

骨を整復して安定化させるための、橈尺骨骨折の治療法について詳しく解説していきましょう。

保存療法

橈尺骨骨折の治療法の一つに保存療法があります。

保存療法はキャスト包帯(硬い包帯)と運動制限によって折れた骨を安定化させる方法です。

キャスト包帯は、皮膚や皮下脂肪、筋肉などのやわらかい組織を介して固定するため、不安定によって癒合不全が生じやすくなるというデメリットがあります。

また、包帯による皮膚の擦れなどのトラブルが起こることもあるため、トイ犬種では推奨されません。

手術を受けるまでの応急処置としてロバート・ジョーンズ包帯というやわらかい包帯を使った保存療法を行うこともあります。

ロバート・ジョーンズ包帯を使うことで骨折部周囲の組織を保護したり、骨折部が皮膚を突き破って開放骨折になるのを防ぐことが可能です。

保存療法を検討できるケース

若齢期(〜5ヵ月齢頃)の犬は骨がつながるまでの期間が短いため、折れた骨片同士のずれがほとんどない場合は保存療法の適応を検討できることがあります。

外科療法

橈尺骨骨折の第一選択は外科療法です。

橈尺骨骨折の手術には種類がありますが、どの方法であってもトイ犬種の骨折の整復は橈骨のみに行い、尺骨の固定を行うことはほとんどありません。

理由は、トイ犬種の尺骨はとても細くて固定が困難であること、また前腕にかかる負荷のほとんどは橈骨が支えているからです。

手術のあとに尺骨がつながらないことがありますが、橈骨がしっかりつながれば機能障害が生じることはありません。

一方で、中型以上の体格の犬や猫では、尺骨の固定も行います。

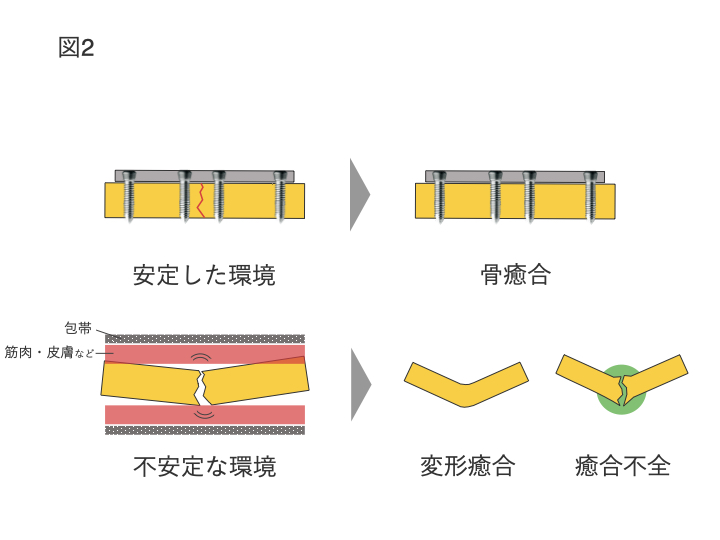

手術の方法は大きく分けて以下の3種類の方法があります。

髄内ピン法

骨は基本的に筒状の形状をしており、皮質骨(まわりの硬い骨)と海綿骨(中の柔らかい骨)から構成されています。 髄内ピン法は、この海綿骨の部分にピンを入れて安定化させる方法です。 髄内ピン法は曲げる力には強いものの、捻る力には弱い治療方法です。 骨が曲がってついたり、うまくつながらないというリスクがあることから、最近は橈尺骨骨折の手術に使われることはほとんどなくなりました。

プレート固定法

プレート固定法は、ずれた骨片同士を元の位置に整復し、金属のプレートとネジで固定する方法です。

プレート固定は、骨にかかるさまざまな方向の負荷に対して十分に抵抗することができます。

また、プレートも皮膚の下に埋まっているので、術後の管理にあまり手間がかからず快適に過ごすことができるのが特徴です。

プレートを体の中に残したままにしておくと、骨がついたあとに骨が痩せていくことがあるため注意が必要です。

当院では固定強度と術後管理の観点から橈尺骨骨折に対しては主にプレート固定を行っています。

創外固定法

創外固定法は、体の外から骨にピンを刺して、体の外の固定具で安定化させる方法です。

創外固定法では、段階的に固定の強度を落とすことができるため、骨折を治そうとする反応(仮骨増生)を促すことができます。

骨がついた後には、固定具をすべて外すので、体内にピンなどが残ることはありません。

創外固定法は固定具の調整や消毒などの細かい術後の処置や、固定具を外す際に鎮静や麻酔が必要になる点に注意が必要です。

橈尺骨骨折と診断されたら手術した方がいいの?

橈尺骨骨折と診断された場合には、基本的に手術が必要です。

骨折に対する基本的な治療は、折れた骨を「整復」して「安定化」させることです。

骨同士をしっかり整復して安定化させることで、一つの骨として再びつながることができます。

そのため、骨折の治療としては、手術やギプスなどでしっかりと骨を安定化させることが重要です。

手術によって骨同士をしっかり安定化させてあげることで、骨としてつながることができます。

例えば手術をせずに包帯などでの治療も不可能ではありません。

しかし、不安定な状態で骨をつなげようとすると、骨が曲がってつながる「変形癒合」や、骨同士はつながらずに周囲にある筋肉などのやわらかい組織とつながる「癒合不全」というトラブルに進行していきます。

変形癒合や癒合不全が生じると、前足を挙げたままになったり、足先の向きが異常な方向を向いていたりといった後遺症が残ってしまいます。

犬や猫は、自分のケガと安静の必要性を理解できないため、基本的には手術によって治療することが必要です。

橈尺骨骨折の手術のあとの管理はどのくらい必要なの?

橈尺骨骨折の手術後は、入院期間は約1週間必要です。

術後5日間はロバート・ジョーンズ包帯という柔らかい包帯を巻いて患部を保護して過ごします。

術後2週間はしっかり運動制限を行い、その後2週間はジャンプは控えてもらいながら家の中で生活してもらいます。

術後4週目以降は散歩を再開して徐々に運動制限を解除していくというのが主な流れです。

橈尺骨骨折の手術のあとはリハビリは必要?

橈尺骨骨折の治療経過が順調かどうかは、骨折した足を使うかどうかも判断基準の一つです。

経過に問題がなければ術後2〜4週目頃には足をよく使用するようになります。

足を自分で使っている場合には特にリハビリなどは必要ないことが多いです。

足をよく使っていてもマッサージなどが有効な場合もあります。

リハビリが必要かどうかは、診察の際に相談してみましょう。

プレートは外した方がいいの?

プレートを外す場合と外さない場合のメリットとデメリットをあげていきます。

| プレートを外す場合 | プレートを外さない場合 | |

|---|---|---|

| メリット | 痩せた骨が元に戻る 骨を元の状態に戻せる | 再骨折する可能性はきわめて低い 短期間で制限のない生活を送ることができる |

| デメリット | 麻酔が必要 術後一定期間は運動制限や外固定などの治療が必要 再骨折のリスク (骨が元通りの強度に戻るまでには通常数ヵ月かかるため) | まれに骨が痩せる ごくまれに皮膚をなめてプレートが露出してくる |

メリットとデメリットを考慮したうえで、執刀医とよく相談しましょう。

当院では基本的に飼い主さんの強い希望がない限りはプレートを外さないことが多いです。

成長期の犬で骨が伸びるとともにプレートが成長の邪魔になってしまう場合には、プレートを外すことを推奨することがあります。

また、プレートの下の骨が極端に痩せてきた場合には部分的にスクリューを外すことがあります。

橈尺骨骨折の手術のあとは普通に歩けるようになるの?

橈尺骨骨折では、適切な手術を受ければ元通りの生活が送れるようになることがほとんどです。

しかし、治療せずに放置したり適切な治療をしなかった場合には、骨がうまくつかない癒合不全になることがあります。

一度癒合不全になると治療が大変になることが多いので、骨折の治療は最初が大切です。

手術の適応とその後の経過の展望については手術を実施する前によく相談しましょう。

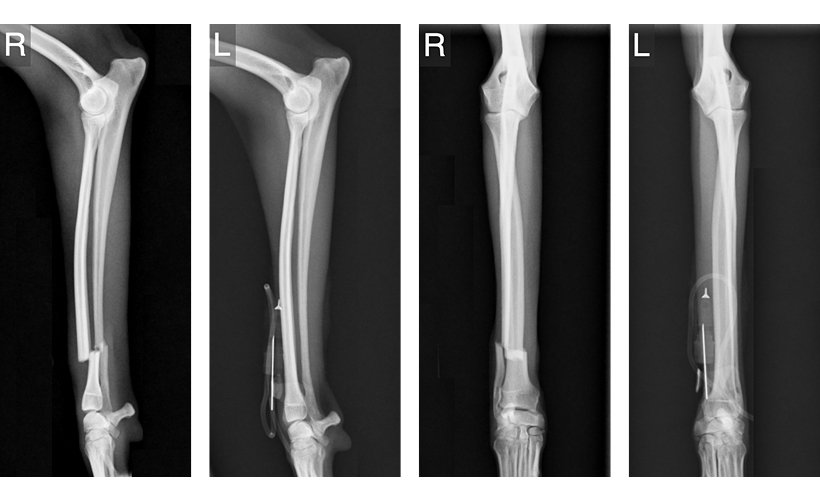

実際の症例写真

当院に来院した橈尺骨骨折の症例をいくつかご紹介します。

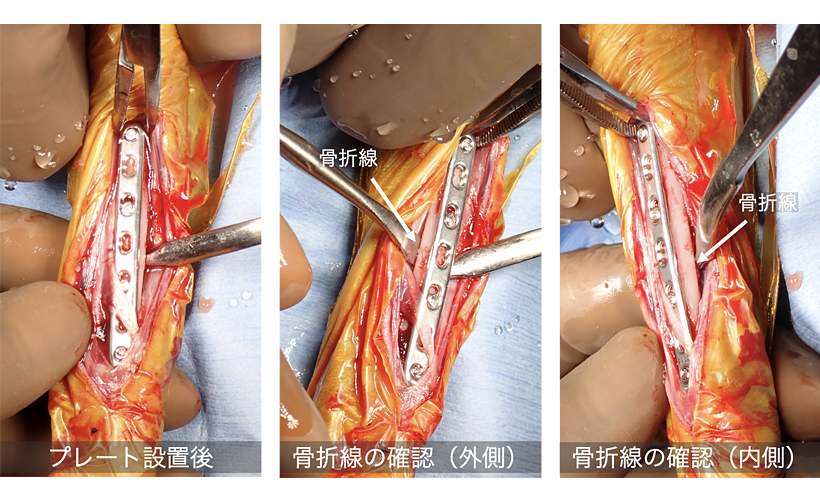

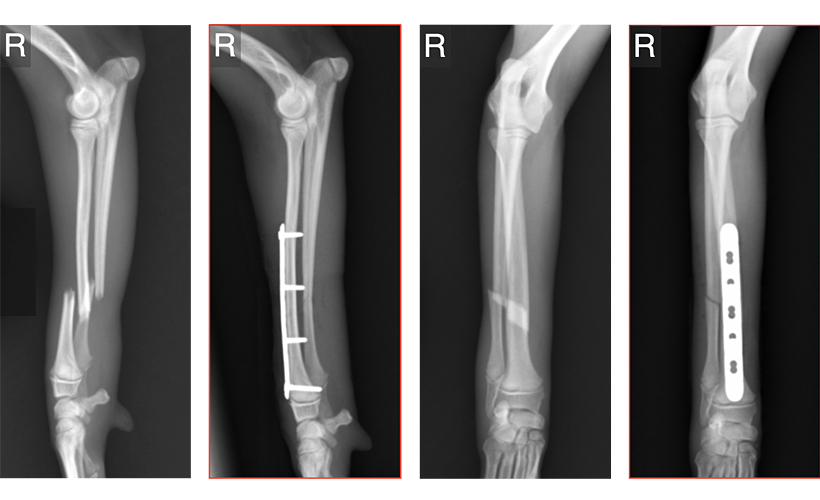

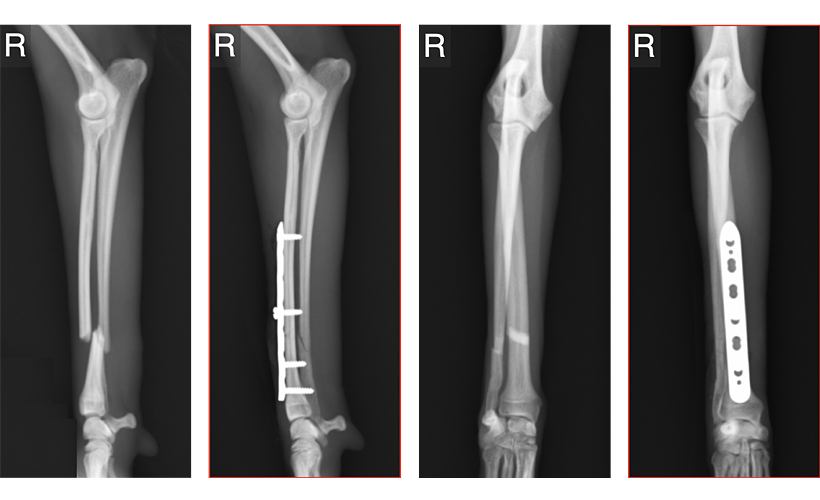

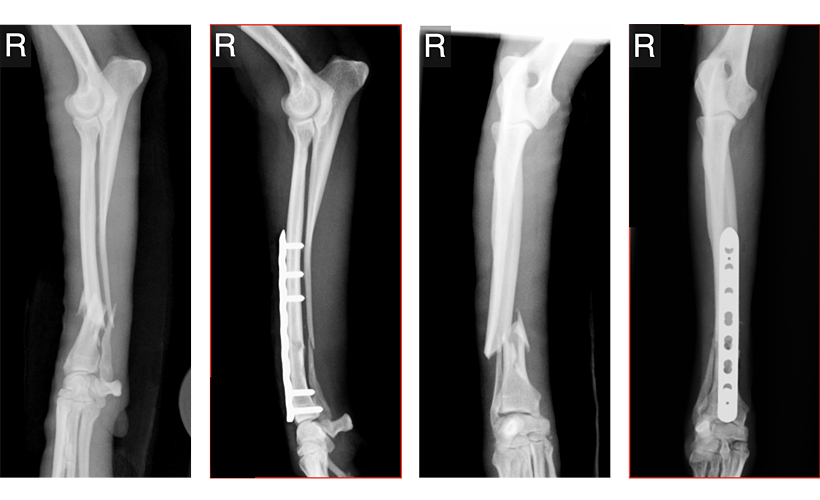

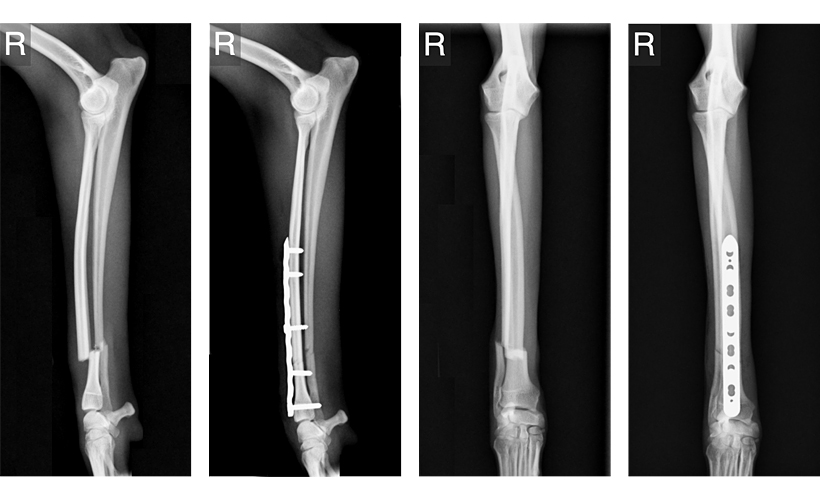

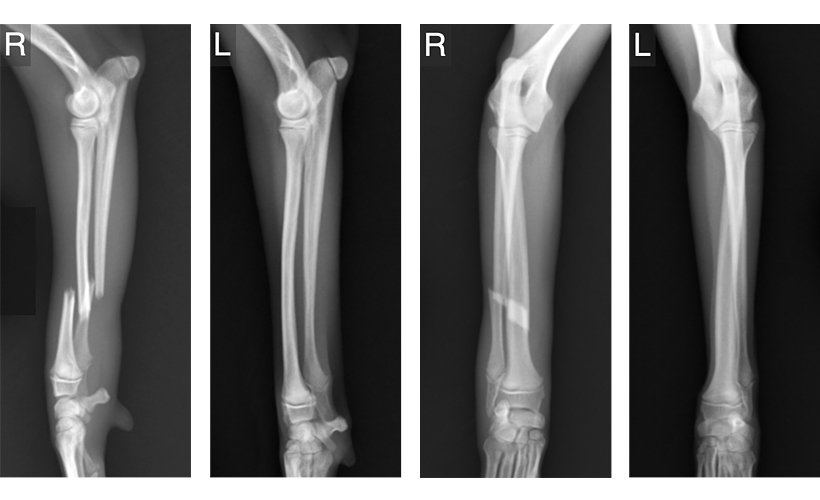

Case01 イタリアン・グレーハウンド 1歳齢 5.8kg 右側橈尺骨骨幹端横骨折

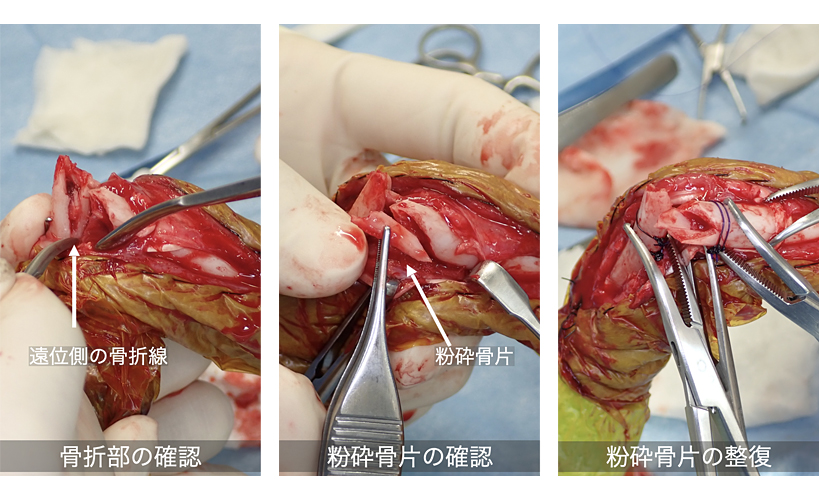

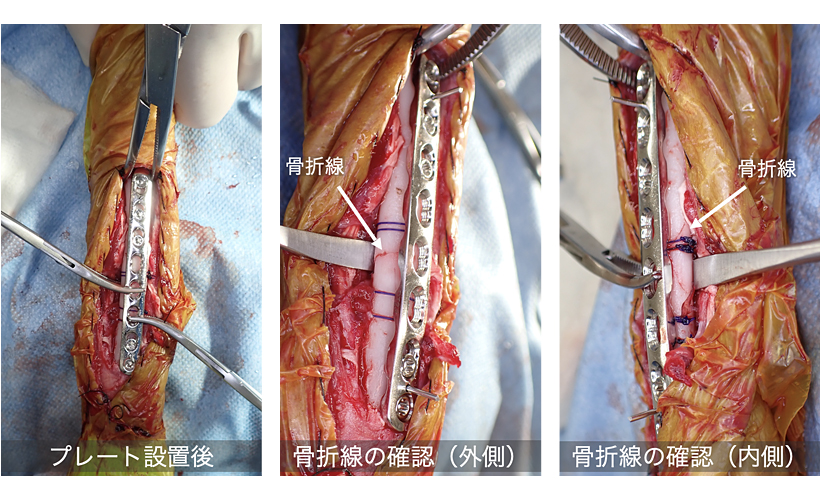

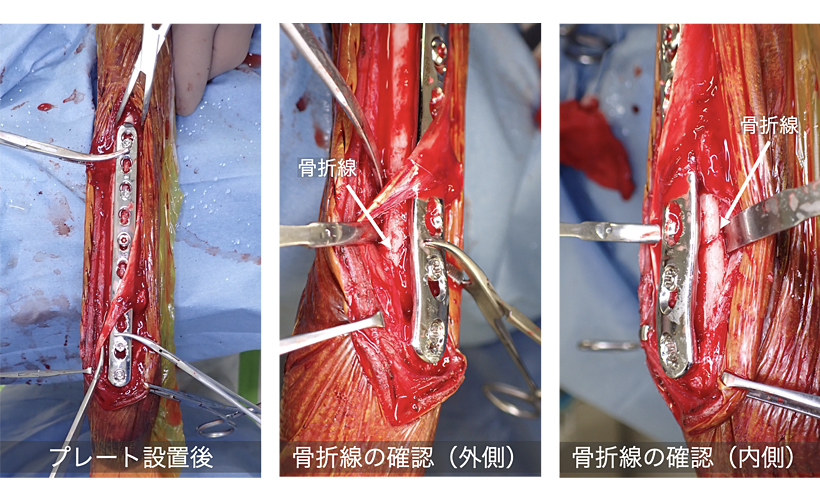

術中所見

*手術中の写真が含まれています。閲覧される場合にはご注意ください。

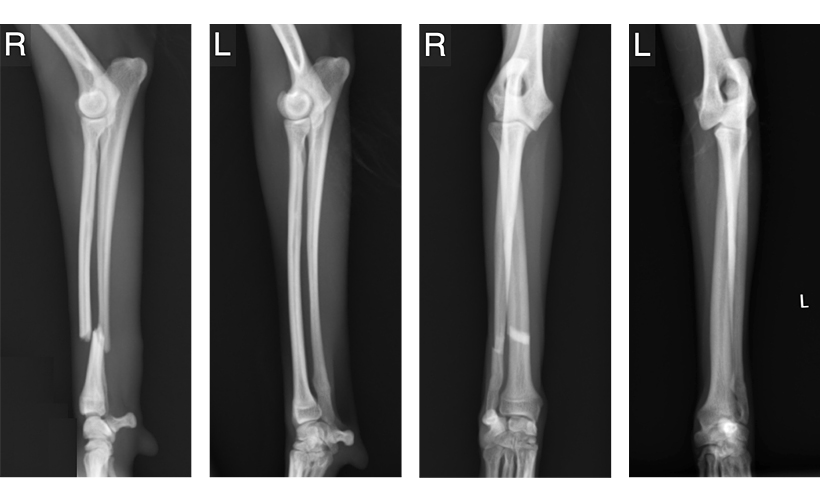

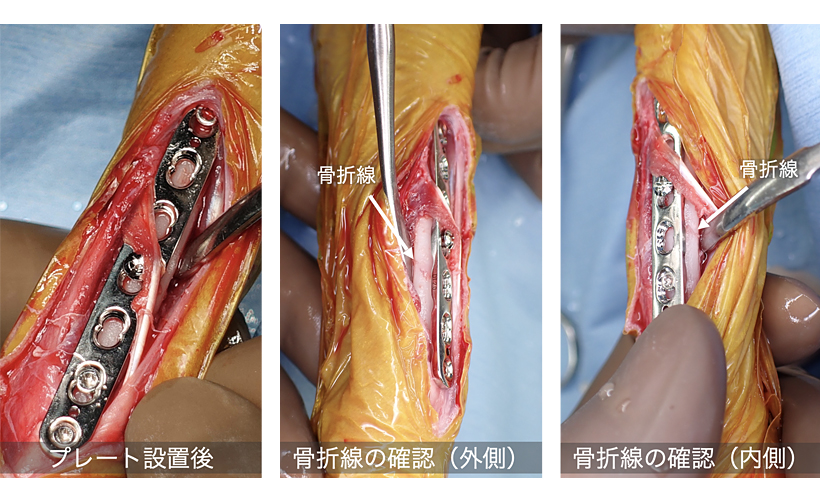

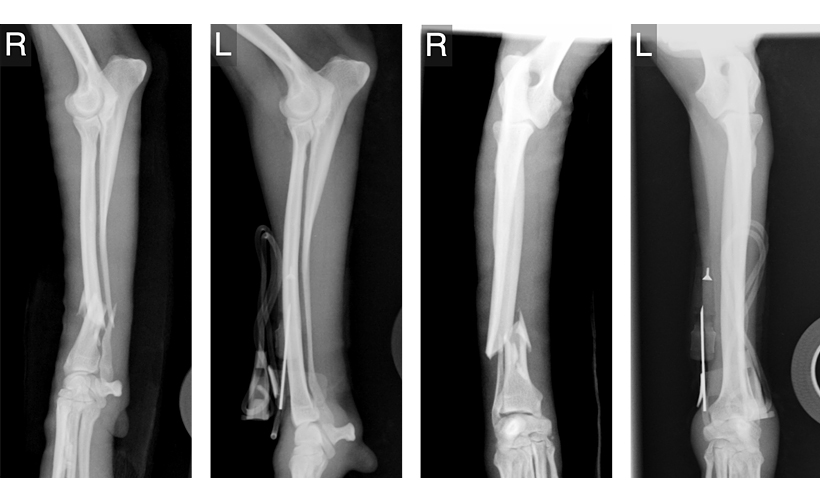

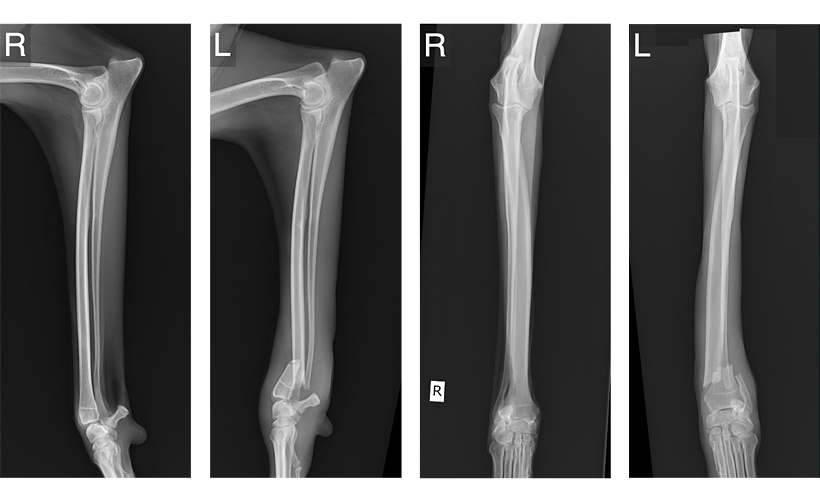

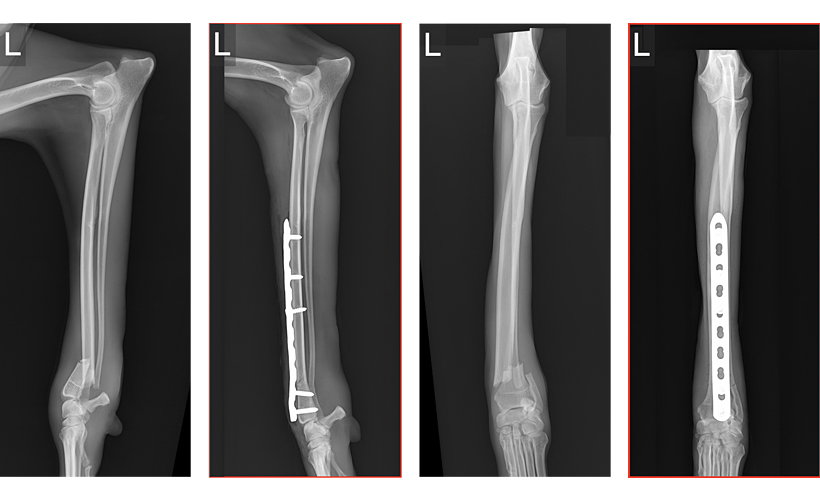

Case02 ポメラニアン 5ヵ月齢 1.9kg 右側橈尺骨骨幹部短斜骨折

術中所見

*手術中の写真が含まれています。閲覧される場合にはご注意ください。