動画で解説!膝蓋骨脱臼

膝蓋骨脱臼ってなに?

膝蓋骨脱臼は後肢の大腿骨にある滑車溝(太ももの骨の溝)から膝蓋骨(膝のお皿)が外れてしまう病気です。

膝蓋骨は別名「パテラ(Patella)」と呼ばれる卵形の小さな骨です。

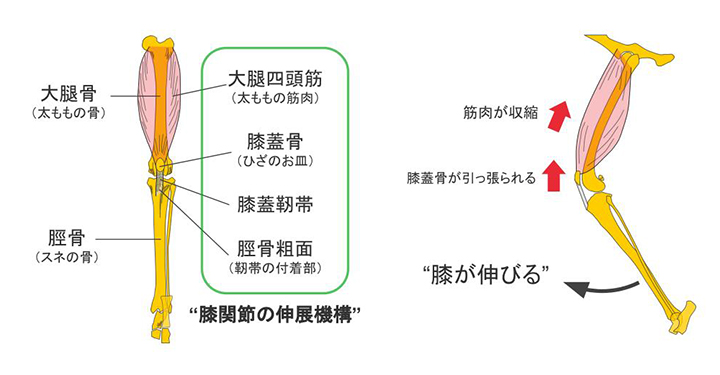

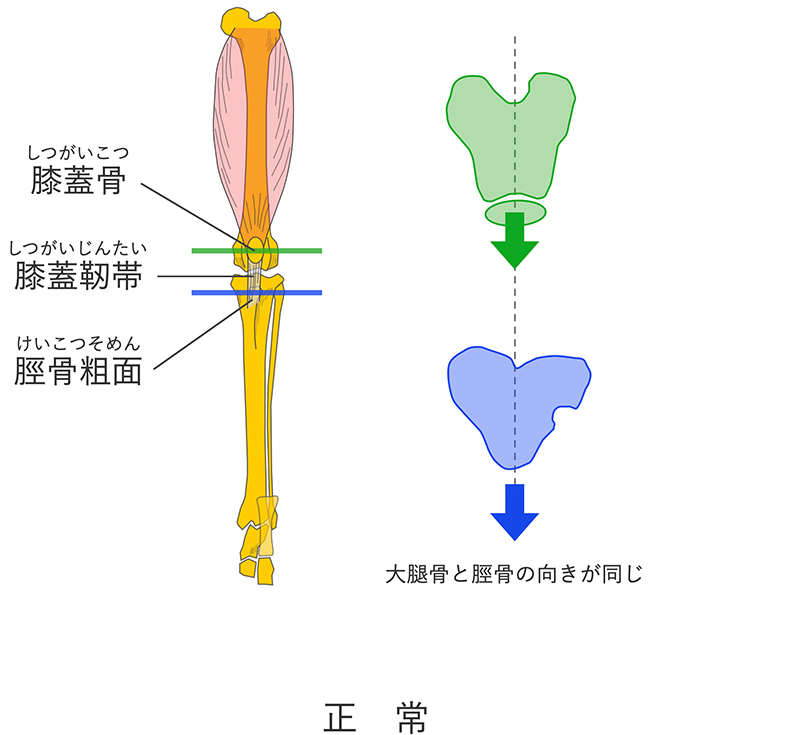

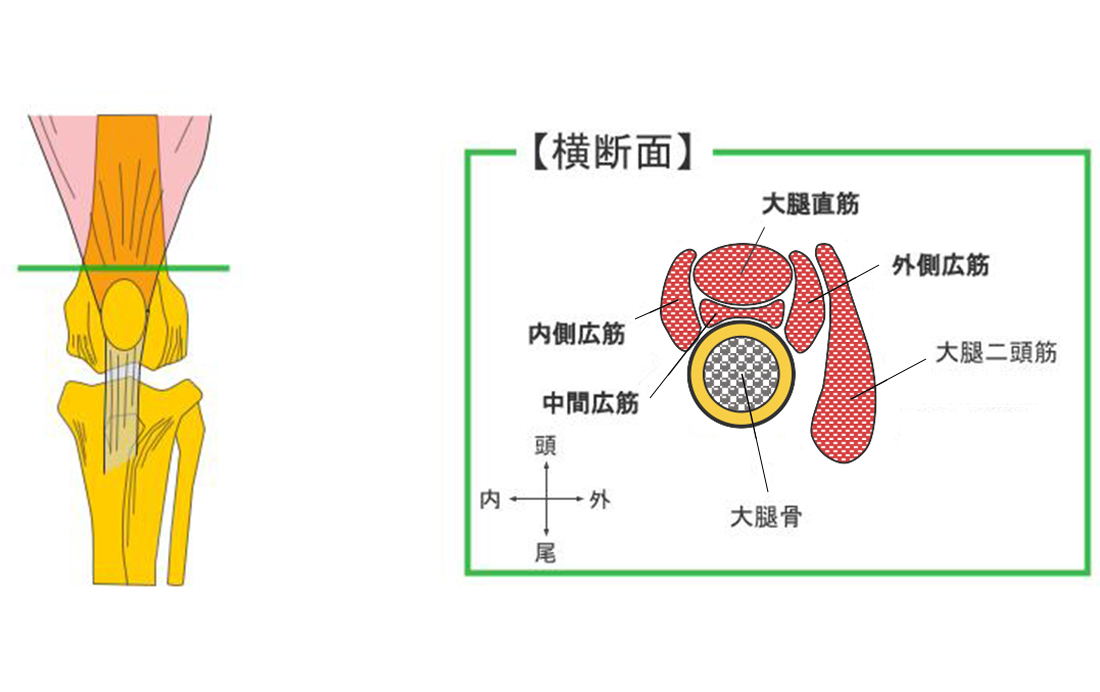

膝蓋骨は太ももの筋肉(大腿四頭筋)から膝蓋靭帯を介して脛の骨(脛骨)につながっており、足を伸ばす動き(関節伸展)において重要な役割を果たしています。

この一連の構造を「膝関節伸展機構」と呼びます。

膝蓋骨の脱臼は、外れる方向によって

- 内方脱臼

- 外方脱臼

- 内外方脱臼

に分類が可能です。

なかでも小型犬に多く見られるのは「膝蓋骨内方脱臼」です。

膝蓋骨脱臼ってどんな症状がでるの?

膝蓋骨が脱臼すると、歩き方や姿勢にさまざまな異変が現れます。

軽度の脱臼では、

- 歩いているときに一瞬足を浮かせる

- スキップのような歩き方をする

などの症状が見られます。

突然「キャン」と鳴いて片足を上げるような仕草をすることもありますが、その後すぐ普通に歩くこともあるため飼い主様が気づきにくいことも多いです。

脱臼した膝蓋骨が元に戻らないままになると、足の向きや立ち方に影響が出ます。

たとえば、

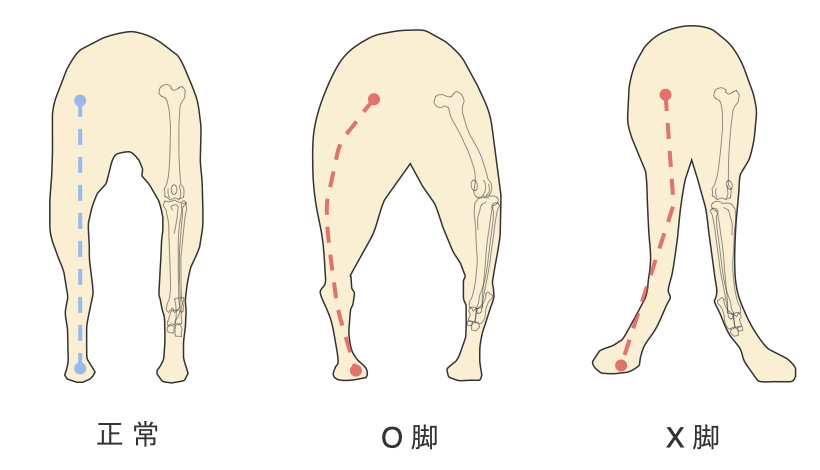

- 内方脱臼では、膝が内側に曲がってO脚のような姿勢に

- 外方脱臼では、膝が外向きになってX脚のような姿勢に

といった体型の変化が見られることも。

さらに、重度になると「クラウチング姿勢」と呼ばれるような、お尻を持ち上げられずに這うような歩き方になることもあります。

初期症状は軽く見えても進行すると運動機能に大きな影響を及ぼすことがあるため、早期の発見と対処が大切です。

膝蓋骨脱臼の原因は?どんな病気?

膝蓋骨が外れる原因はよくわかっていません。

骨が成長する若い時期(1歳未満)に膝蓋骨が外れっぱなしになると、筋肉が引っ張られて骨が曲がっていくという説と、元々骨が曲がっているせいで膝蓋骨が外れやすくなるという説があります。

膝蓋骨が脱臼したまま成長すると、骨の曲がりや関節の異常につながることがあるため、成長期の犬では早めの発見・治療が大切です。

膝蓋骨脱臼は、

- 先天性

- 進行性

- 外傷性

に分けられます。

先天性

先天性膝蓋骨脱臼は多くの犬でみられるタイプです。

生まれつき骨のバランスに異常があり、成長とともに膝蓋骨が外れたままになることがあります。

早期に脱臼が固定化してしまうと、筋肉の引っ張りによって骨が徐々に曲がり、膝が伸ばしづらくなるおそれがあります。

とくに3〜5ヵ月齢ごろの子犬で注意が必要です。

進行性

進行性膝蓋骨脱臼は成長していく中で、次第に膝蓋骨が外れやすくなるタイプです。

小さなズレを繰り返すうちに、靭帯や筋肉が緩んでしまい、脱臼しやすくなることがあります。

外傷性

外傷性膝蓋骨脱臼は事故やケガによる脱臼です。

ジャンプの失敗や転落など、外部から強い力が加わることで膝の構造が損傷し、膝蓋骨が外れてしまうことがあります。

膝蓋骨脱臼のグレード分類

膝蓋骨脱臼は、膝蓋骨の外れやすさの指標としてグレード分類がよく用いられます。

ただし、病態の進行(グレードの上昇)と現れる症状は必ずしも一致しないため、あくまで一つの目安として考えましょう。

膝蓋骨脱臼のグレード分類

| グレード1 | 膝蓋骨を触診で容易に外すことができるが、はなすと自然にもとの位置に戻る |

|---|---|

| グレード2 | 膝関節の屈伸で容易に膝蓋骨が外れる |

| グレード3 | 膝蓋骨は常に脱臼しており、触診で整復することができる |

| グレード4 | 膝蓋骨は常に脱臼しており、触診で整復することができない |

症状がなくても、ワクチン接種や健康診断の際に早期発見されることもあります。

若いうちに診断してもらえれば、将来的なトラブルを予防しやすくなりますね。

膝蓋骨脱臼にかかりやすい犬種は?

膝蓋骨脱臼はすべての犬に起こりうる病気ですが、犬種によって発生のしやすさに傾向があります。

とくに「膝蓋骨内方脱臼」は、以下のような小型犬(トイ犬種)に多くみられます。

- トイ・プードル

- ポメラニアン

- ヨークシャー・テリア

- チワワ

- パピヨン

- マルチーズ

一方、「膝蓋骨外方脱臼」は、比較的大型の犬種に多く発生する傾向があります。

ただし、すべての犬に可能性があるため、日頃から後ろ足の動きや歩き方に注意しておくことが大切です。

ここから先は膝蓋骨内方脱臼について説明します。

膝蓋骨内方脱臼はどうやって診断するの?

膝蓋骨内方脱臼は、触診と画像検査(レントゲンやCT)によって診断することができます。

触診

膝蓋骨内方脱臼は基本的には触診で診断可能です。

後肢を挙げたり、スキップ歩行といった症状がみられなくても、ワクチン接種や健康診断の際にはしっかり確認してもらいましょう。

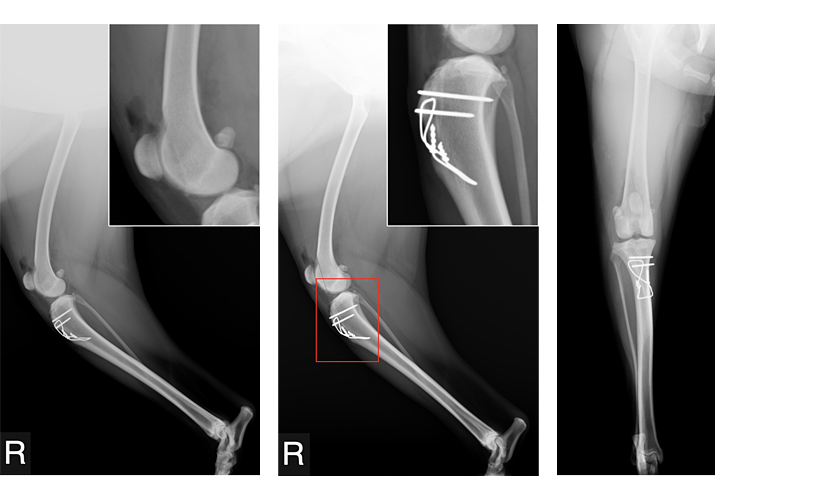

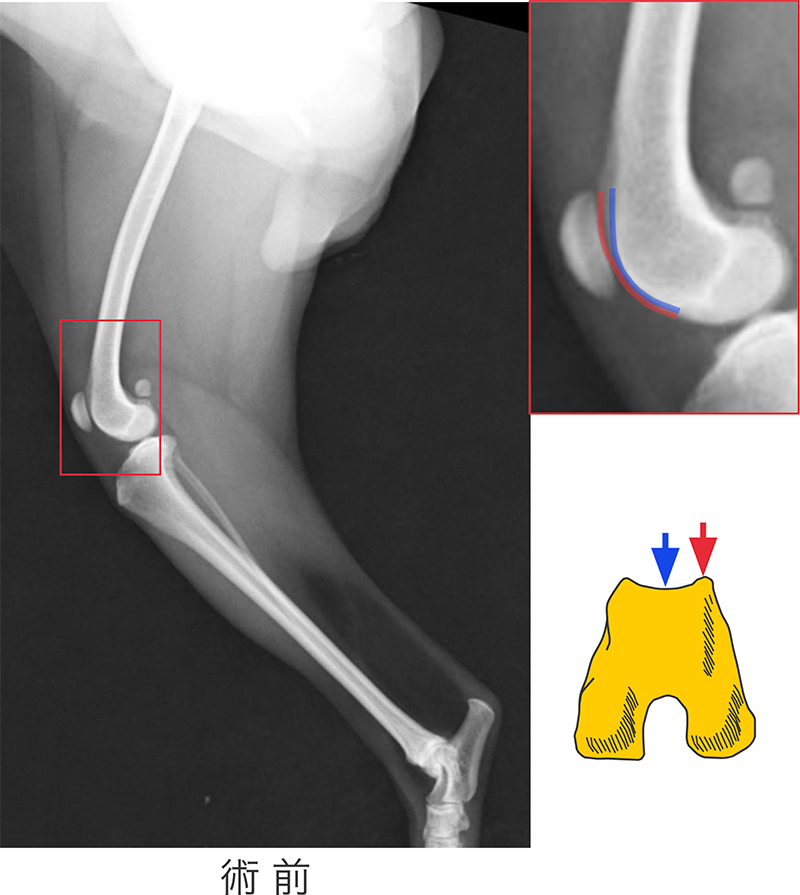

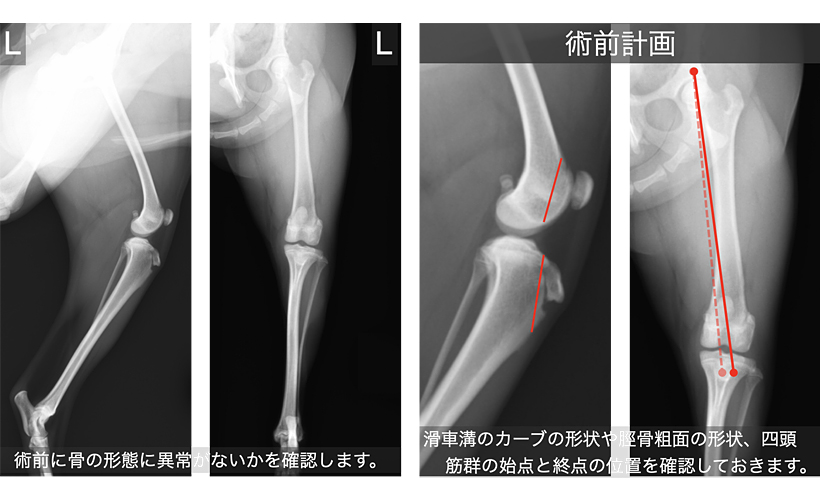

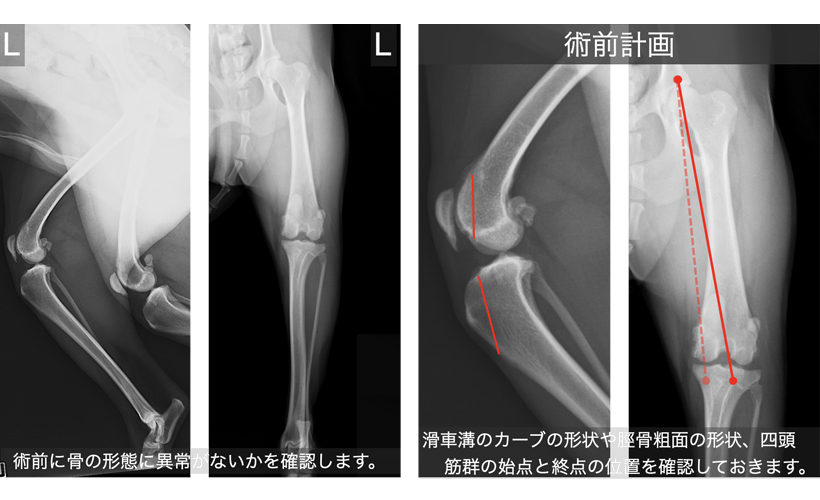

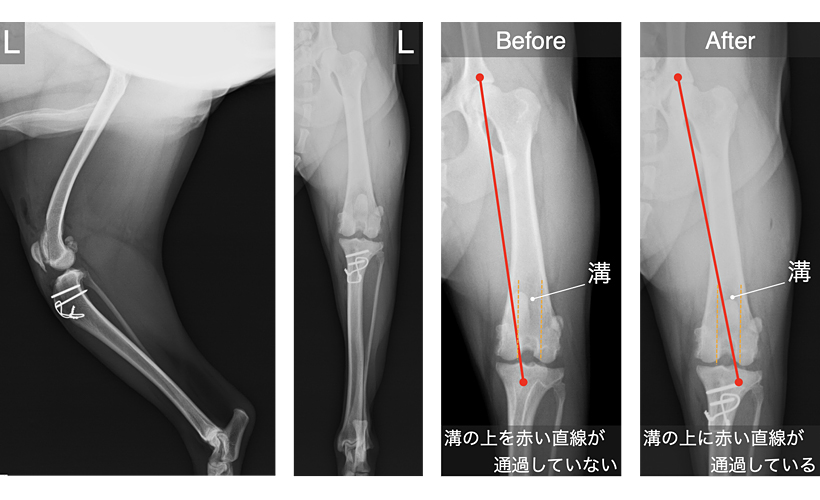

レントゲン検査

膝蓋骨内方脱臼の診断では、骨の変形や関節炎の有無を確認するためにレントゲン検査を行います。

レントゲンでは以下のような点をチェックします。

- 骨の形に異常がないか

- 関節に炎症や変性が起きていないか

- 関節内に水(関節液)がたまっていないか

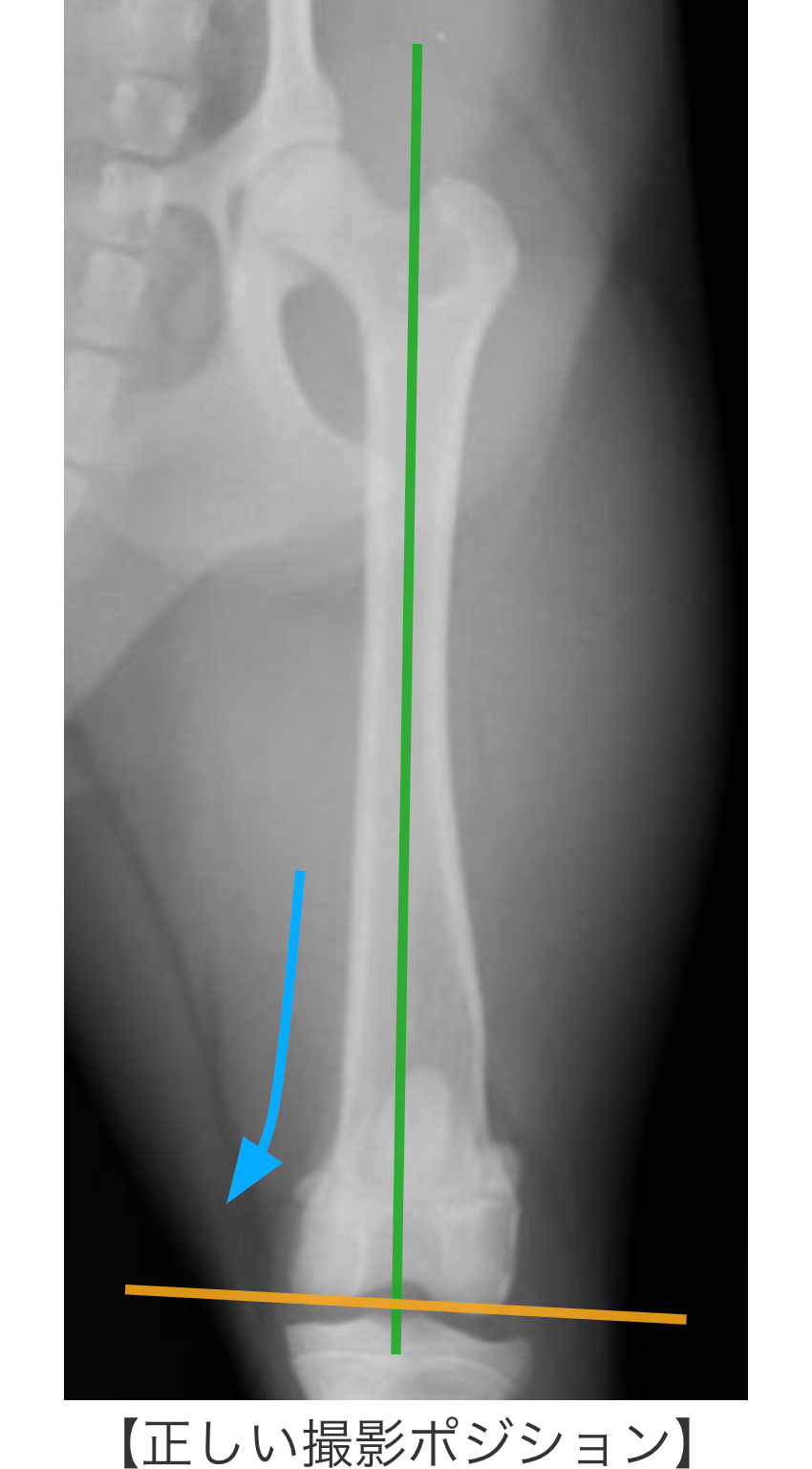

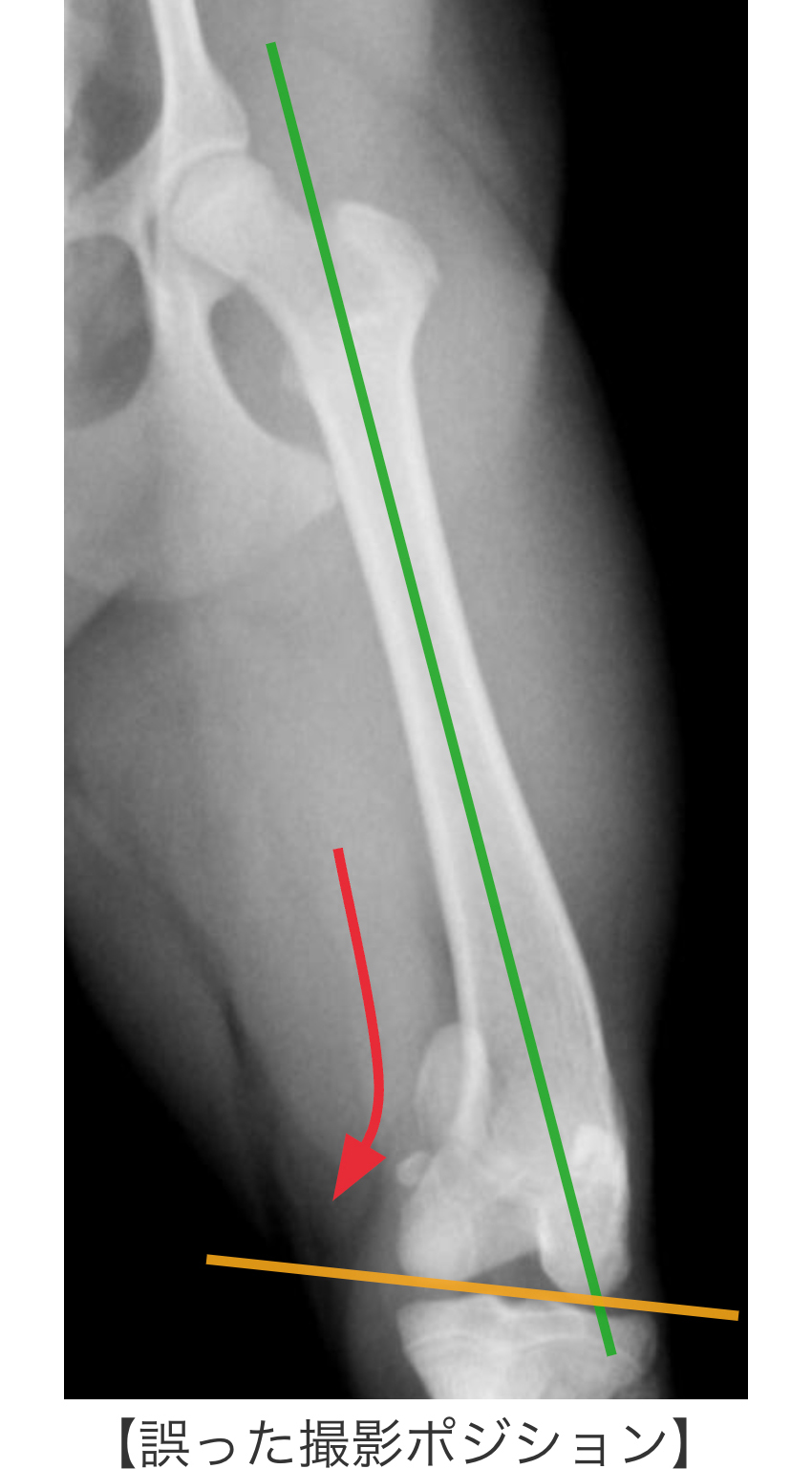

ただし、レントゲンは「平面画像」のため、撮影する体勢(ポジション)によって骨が曲がって見えることがある点には注意が必要です。

同じ症例であっても撮影ポジションによっては、右側の画像のように大腿骨が曲がっているように見えてしまいます。

CT検査

レントゲン画像で骨の形態に異常が認められたときにはCT撮影を検討されます。

CT画像は3次元で骨の形態を評価できるため、骨変形を伴う重度の膝蓋骨脱臼の場合には有効な診断ツールとなります。

注意すべき他の整形外科の病気

レッグ・カルべ・ペルテス病(大腿骨頭壊死症)、股関節脱臼、股関節形成不全、前十字靭帯断裂、浅趾屈筋腱脱臼など

膝蓋骨内方脱臼の治療方法は?

膝蓋骨内方脱臼の治療には、「保存療法」と「外科療法」があります。

治療法の選択は、

- 犬の症状の有無

- 年齢

- 体格

- グレード(脱臼の程度)

などを総合的に判断して決められます。

保存療法

保存療法は、以下のようなケースで選択されます。

- 高齢犬で症状がない場合

- 軽度の脱臼(グレード1〜2)

- 脱臼があっても生活に支障がないとき

急性期(症状のある時期)には、運動制限を行ったり、痛み止めを飲んだりといった治療が必要です。

慢性期(症状のない時期)は、体重管理や滑りにくい床への変更などの生活環境の改善を心がけることが大切です。

外科療法

次のようなケースでは、手術による治療が推奨されます。

- 若い犬で症状がある

- 膝蓋骨が常に外れている(グレード3以上)

- 体格が中型〜大型の犬

膝蓋骨脱臼の手術の方法は多岐にわたりますが、膝蓋骨を安定化させるためにはいくつかの手技を組み合わせる必要があります。

手技を適切に組み合わせることで、膝蓋骨を滑車溝の中央に安定させることができます。

しかし、骨の変形がある場合や再脱臼のリスクが高い場合には、さらに特別な処置が必要になることもあります。

代表的な手技をご紹介しましょう。

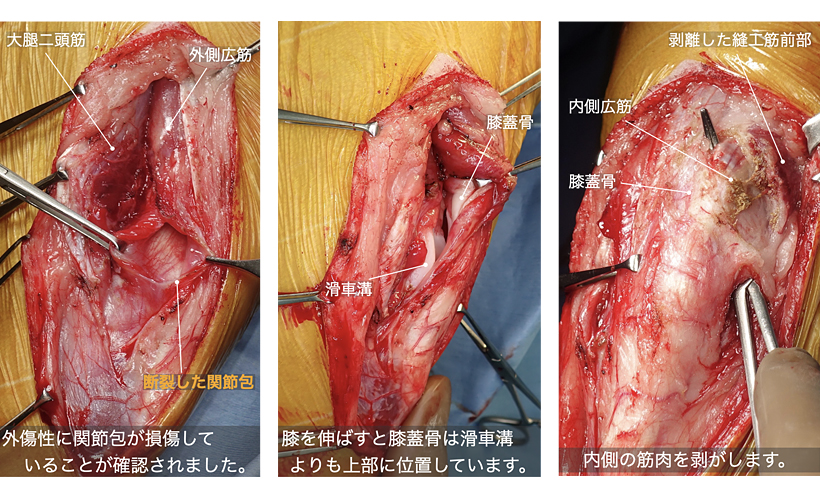

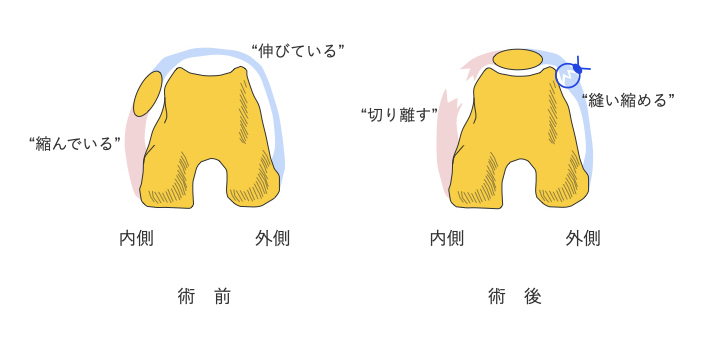

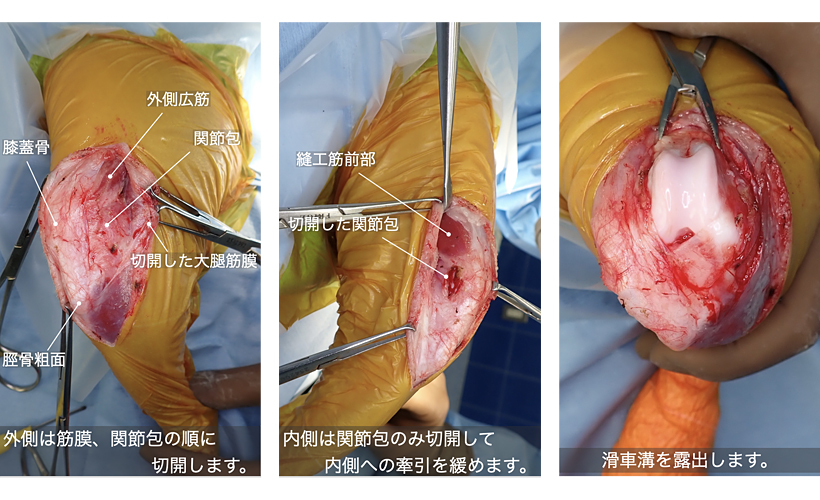

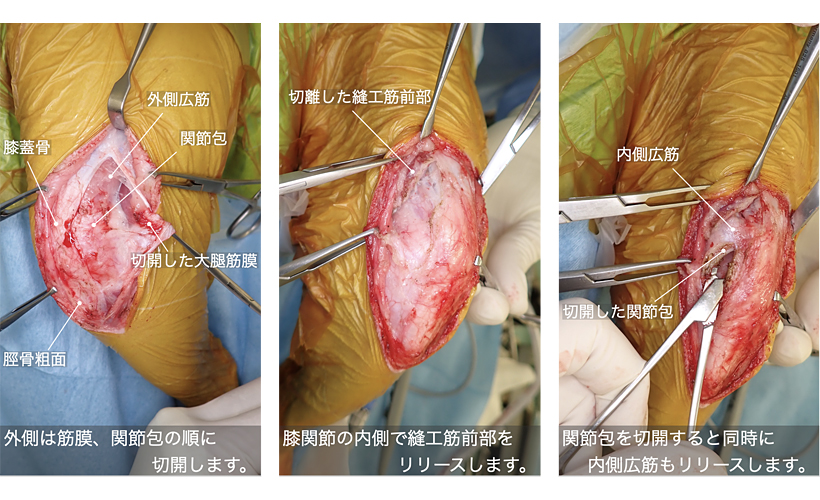

内側支帯の切離

脱臼している膝蓋骨は、内側の靭帯や関節包に引っ張られていることが多いため、それらを一部切り離すことで、膝蓋骨を中央の正しい位置に戻しやすくします。

膝蓋骨が内側に引き寄せられる力をやわらげる処置です。

外側支帯の縫縮(膝蓋骨の外側のゆるんだ組織を縫い縮める)

外側の靭帯や関節包は、逆に伸びて緩んでいる状態になっていることが多いため、これを「縫い縮める」ことで、膝蓋骨が内側へ戻らないように補強します。

内と外のバランスをとることで、膝蓋骨の安定性を高める処置です。

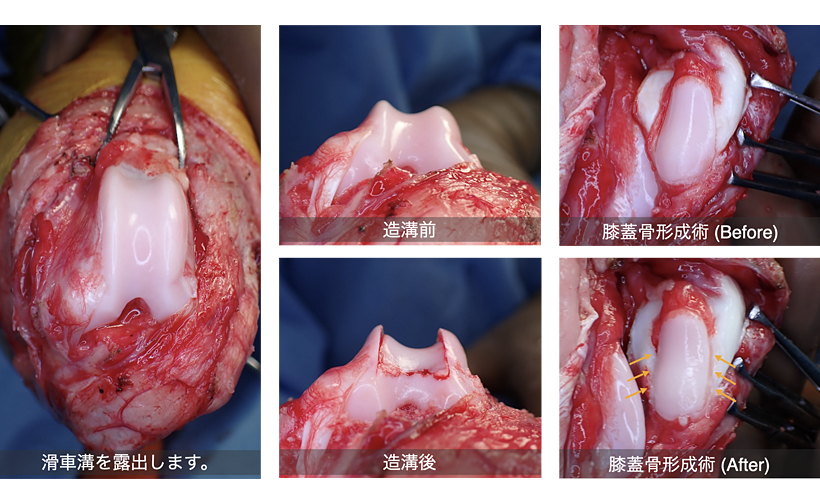

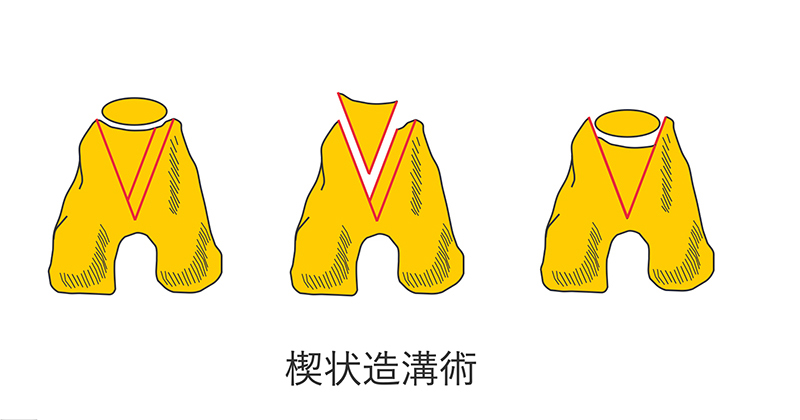

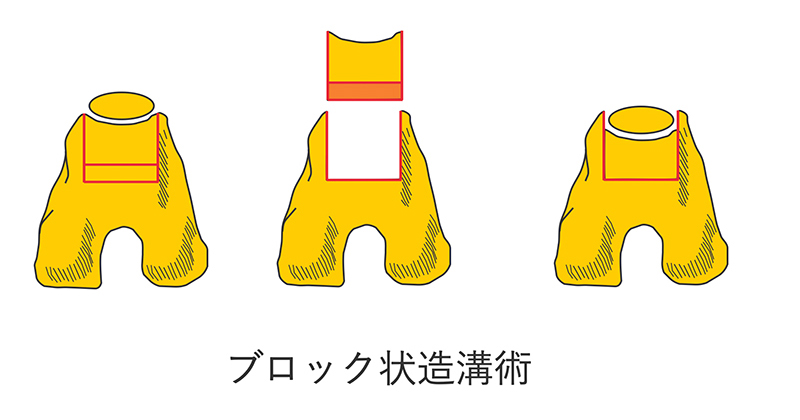

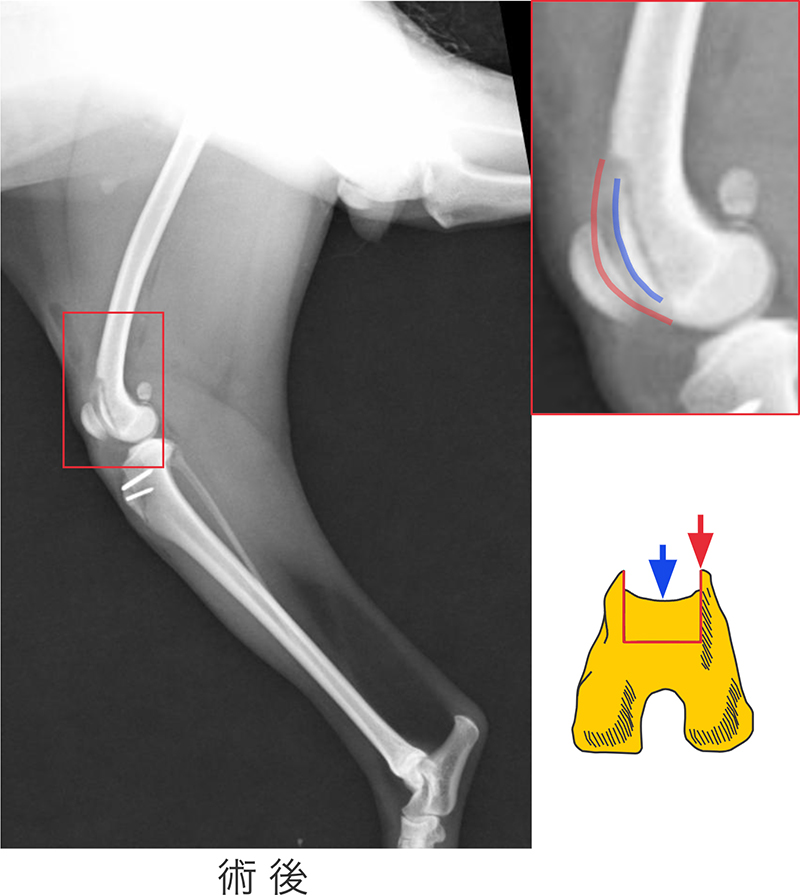

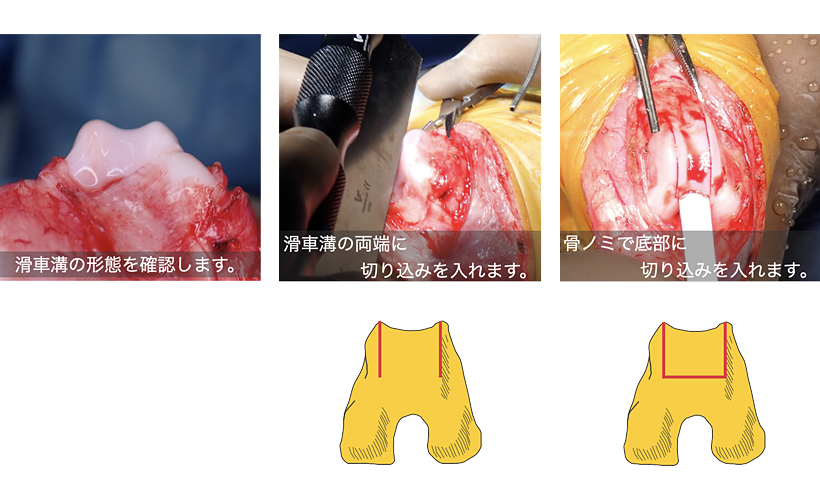

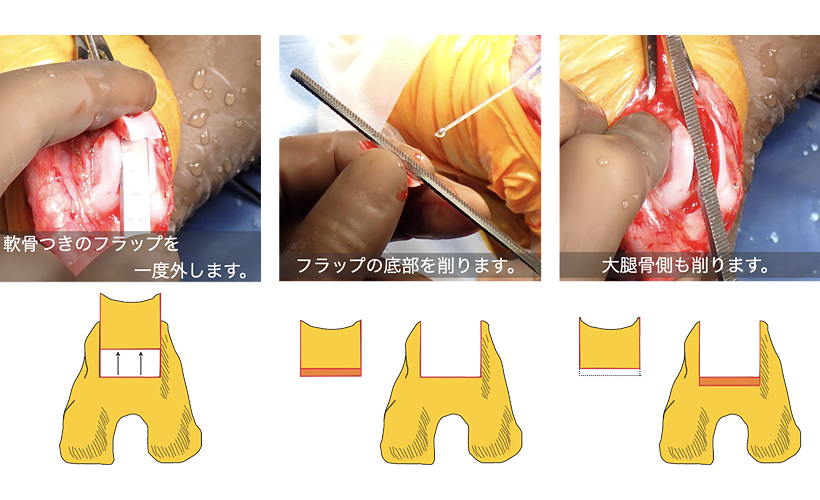

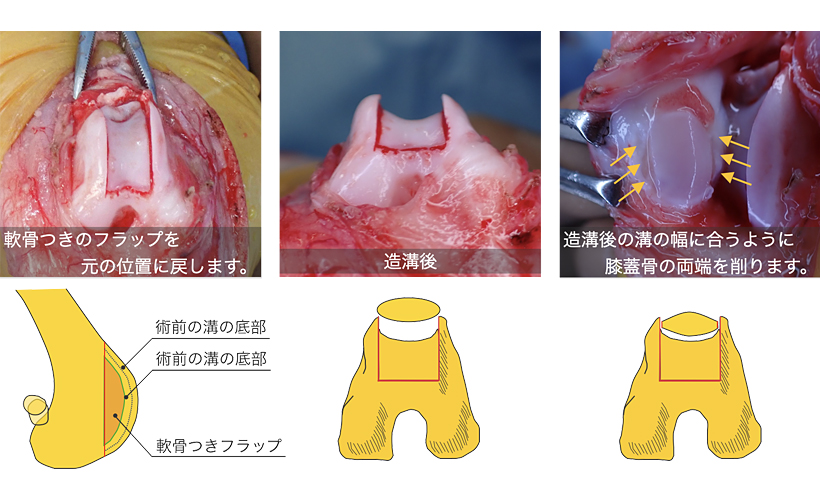

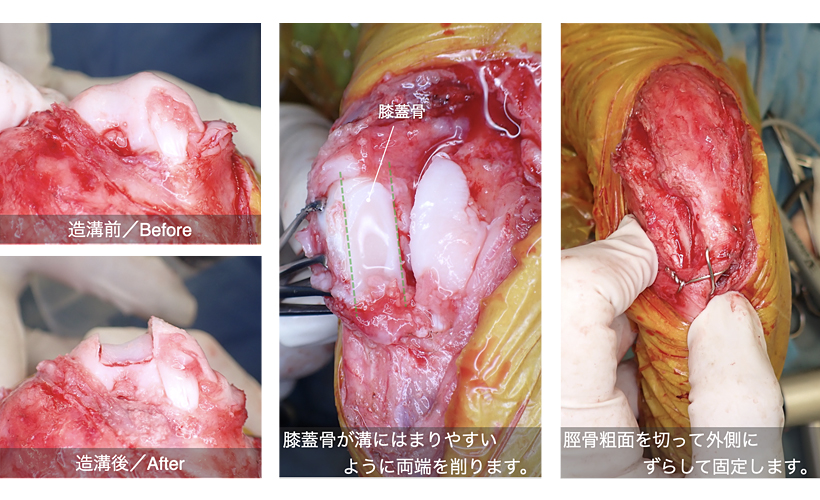

滑車溝形成術

大腿骨(太ももの骨)の前面にある溝「滑車溝」は、通常ここに膝蓋骨が収まっていますが、脱臼しやすい犬ではこの溝が浅いことが多いです。

そのため、軟骨を温存しながらこの溝を深く削ることで、膝蓋骨がより安定してはまり込むようにします。

関節面にある軟骨を温存して行う方法と、軟骨を削って深くする方法に分けられます。

軟骨を活かした形成法

- 楔状造溝術

- ブロック状造溝術

軟骨を削る方法

- 滑車切除術

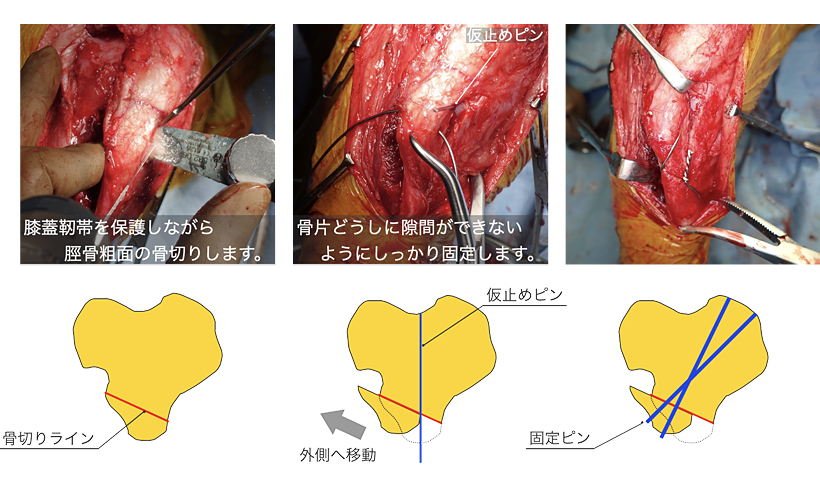

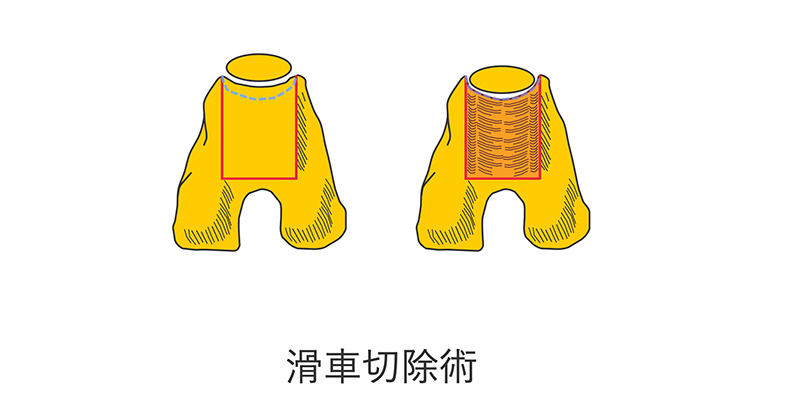

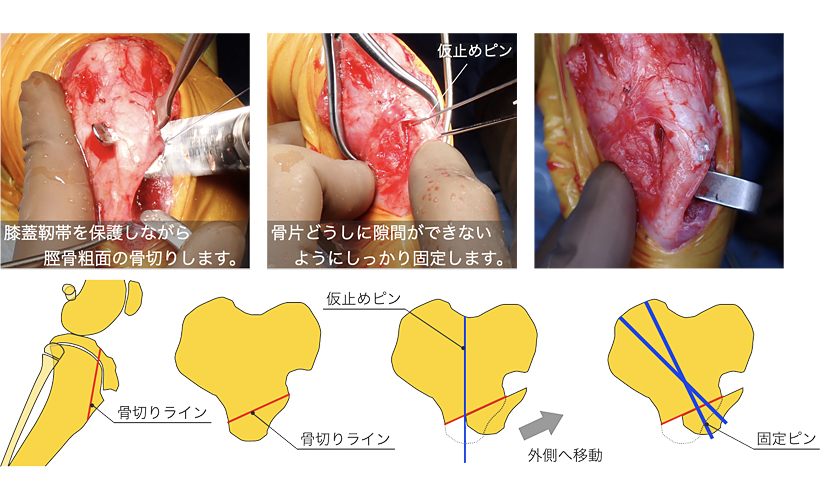

脛骨粗面転位術

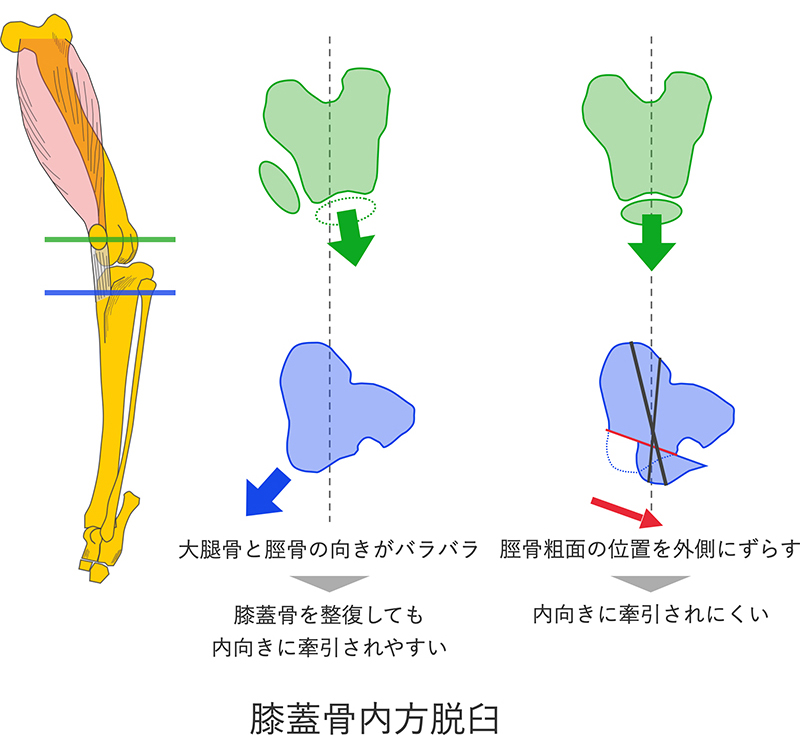

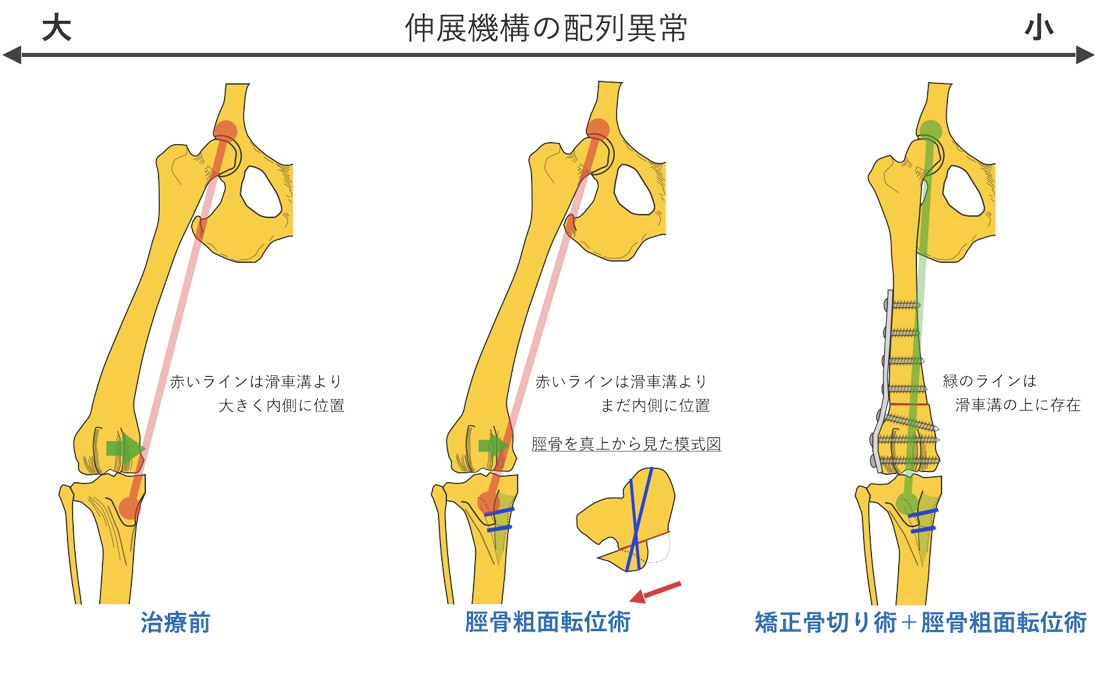

膝蓋骨が外れる原因のひとつに、「膝蓋靭帯が内側に引っ張られる角度」があります。

この手術では、膝蓋靭帯が付着している脛骨の一部(粗面)を外側にずらして固定し、膝蓋骨が正しい方向に引っ張られるように調整します。

状況によって追加で行う手術

膝蓋骨脱臼の程度が重度であったり、骨の変形がある場合には、基本の4手技に加えて追加の処置が必要となるケースもあります。

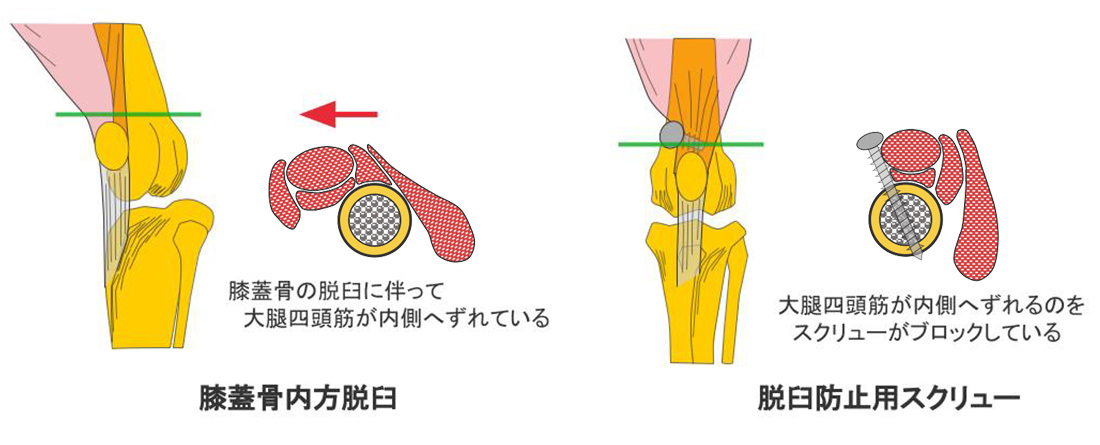

膝蓋骨脱臼防止用スクリュー

膝蓋骨が内側へ脱臼するときは、大腿四頭筋も一緒に内側へずれるため、これらの筋肉がずれるのをブロックするために大腿骨にスクリューを設置する方法です。

膝蓋骨脱臼防止用スクリューは

- 他の方法を行っても膝蓋骨の不安定が残る場合や

- 若齢期に骨を操作する方法を選択しにくい場合(成長板への障害を避けるため)

に適応となります。

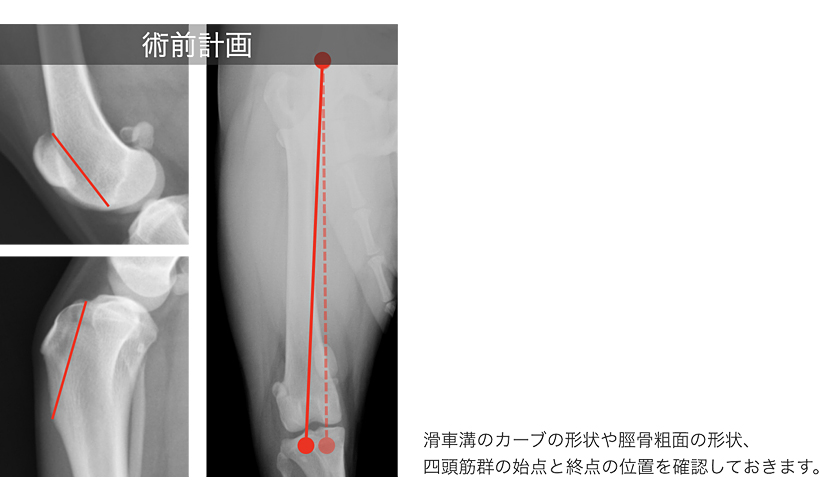

大腿骨や脛骨の矯正骨切り術

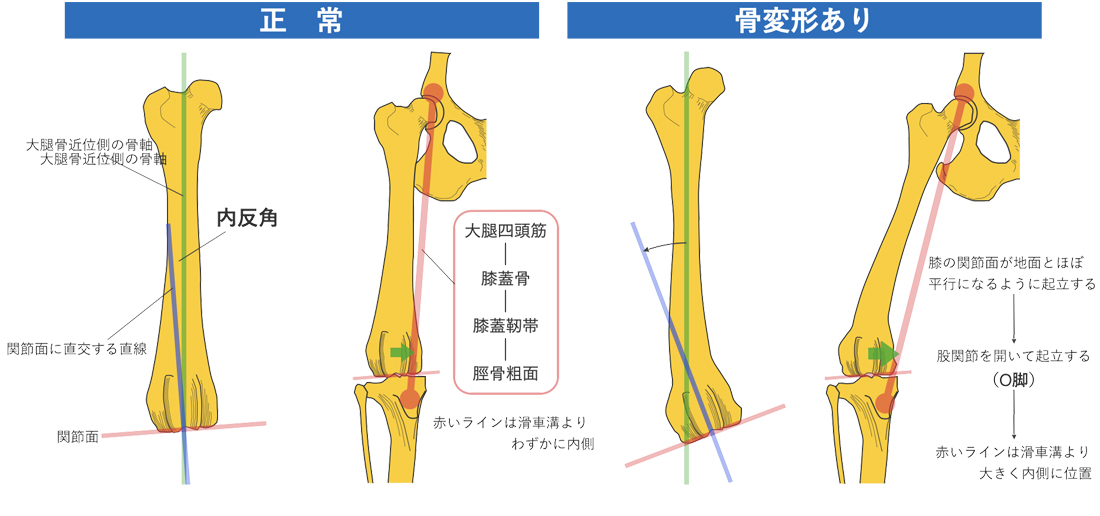

重度の膝蓋骨内方脱臼では、大腿骨や脛骨が変形していることがあります。

大腿骨に重度の変形があると、膝の関節面が地面とほぼ平行になるため、結果として股関節を開いたO脚姿勢になりがちです。

このような変形があると、いくら膝蓋骨の位置を整えても骨の構造そのものが原因で再脱臼が起きてしまうことがあります。

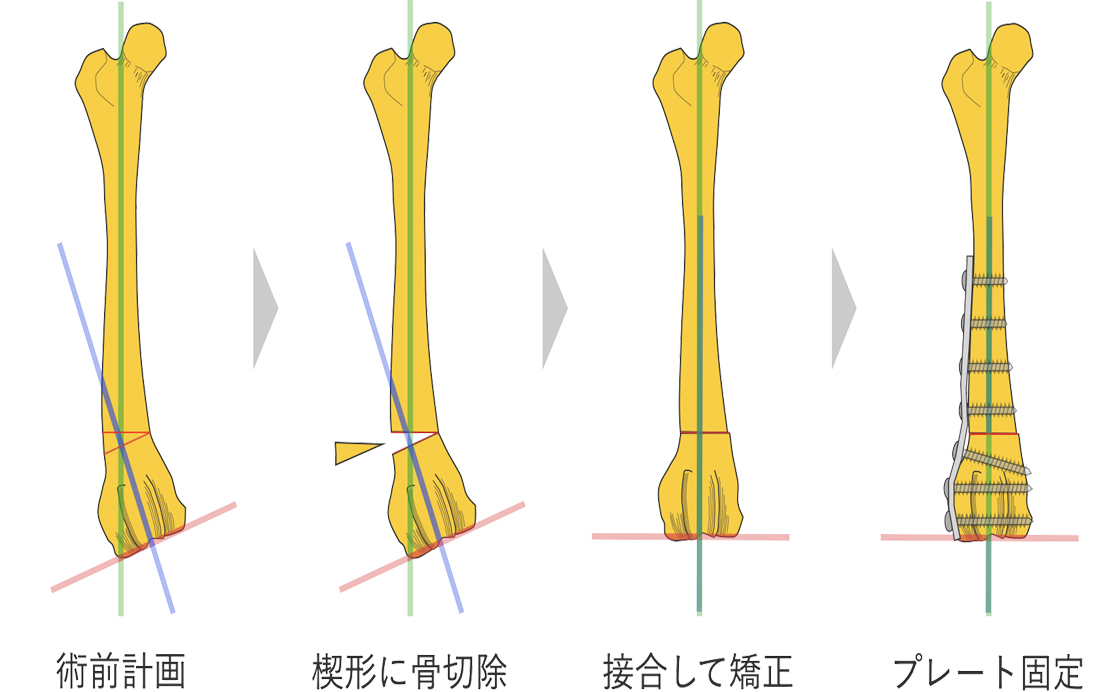

矯正骨切り術は、変形してしまった骨の一部を切って角度を調整し、まっすぐな骨のラインを作り直す手術です。

矯正骨切り術は、CT検査によって骨の形態的測定を行い、どの部分をどの程度矯正するのか術前計画が必要です。

実際の手術では、この術前計画にもとづいて骨切りと矯正を行い、プレートで固定します。

骨の変形が著しい場合には矯正骨切り術を併用した方が膝蓋骨の再脱臼率を減らすことができると考えられています。

一般的に大腿骨の内反角が13°を越える場合には、矯正骨切り術の実施が望ましいとされています。

膝蓋骨内方脱臼と診断されたら手術した方がいいの?

膝蓋骨内方脱臼と診断されても、すべての犬に手術が必要になるわけではありません。治療方針は、症状の有無や年齢、膝の状態によって異なります。

以下のような条件に当てはまる場合は、手術による治療が望ましいと考えられます。

- 若齢の犬で症状がある場合

- 膝蓋骨が外れたまま戻らない(グレード3以上)

- 中〜大型犬で膝にかかる負荷が大きい場合

- 将来的な関節の悪化を防ぎたいと考えている場合

一方で、老齢期に症状がなく、日常生活に支障がない場合には、手術を行わず保存療法で経過をみることも一般的です。

また、手術した方が良いか悩んだ場合には、以下の項目を参考にしながら「症状を治したい」のか「膝を治したい」のかを検討すると良いかもしれません。

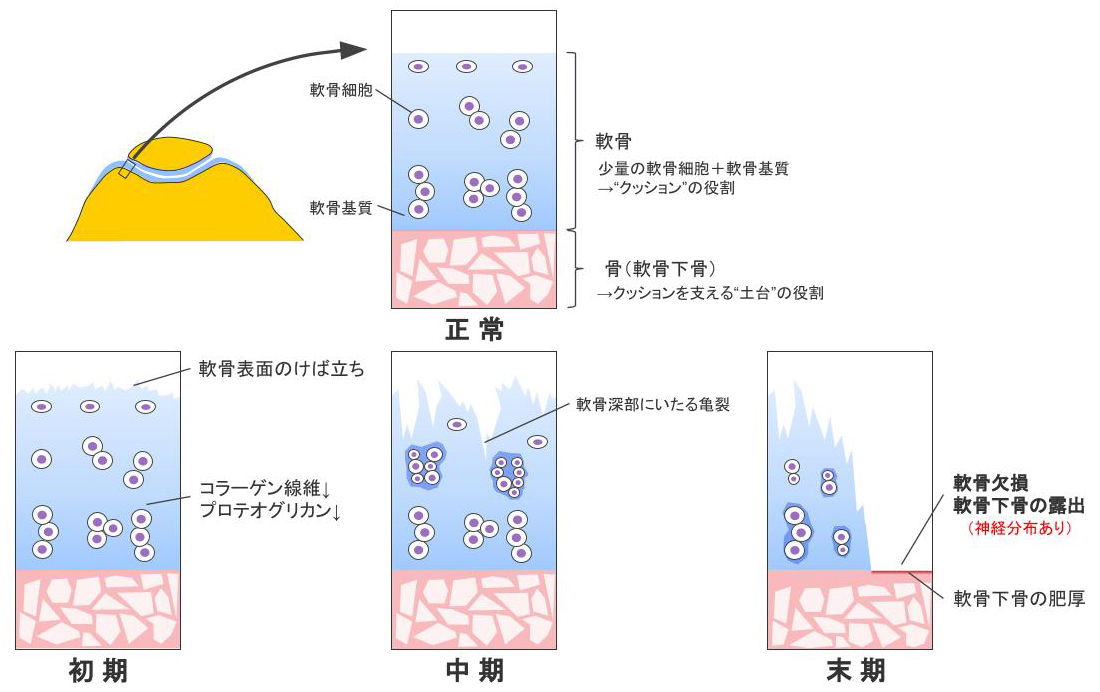

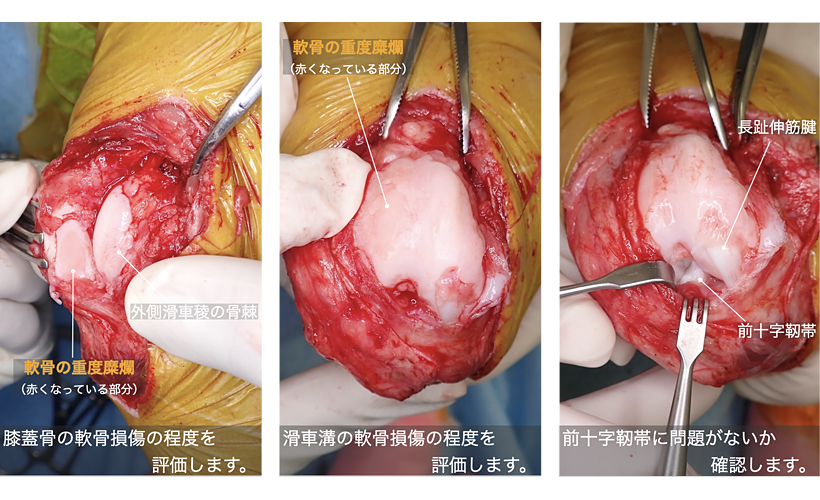

軟骨の摩耗

膝蓋骨と滑車溝はそれぞれ硝子軟骨という水分の多い軟骨で覆われています。

膝蓋骨が脱臼と整復を繰り返していると、この軟骨が削れてしまいます。

軟骨自体にはほとんど神経がないので痛みが生じることはありません。

しかし、軟骨が削れきって軟骨下骨が露出してしまうと痛みを引き起こします。

また、一度削れた軟骨は元通りには再生せず、線維軟骨という水分のやや少ない軟骨で修復されます。

関節炎の進行

軟骨の損傷が持続すると、少しずつ関節炎が生じます。

中型犬以上の体格では慢性関節炎によって中年齢以降に膝が曲がりにくくなったり、寝起きや動き始めに後肢をかばったりといった症状が現れやすくなります。

小型犬では歩けなくなることはまれですが、若齢でグレード3以上の犬では将来を見据えての早期手術がおすすめです。

前十字靭帯への影響

前十字靭帯は膝の関節のなかにある靭帯で、後十字靭帯とともに膝が内向きに捻じれすぎないように働いています。

膝蓋骨脱臼では、膝関節のバランスが崩れることで前十字靭帯に負荷がかかりやすくなります。

犬の前十字靭帯は年齢とともに変性して切れやすくなるため、中年齢以降に突然後肢をかばうようになった場合には、前十字靭帯が切れていないか確認することが大切です。

膝蓋骨脱臼の手術を行っても、前十字靭帯の断裂を完全に防げるわけではありません。

ただし、グレード4のような重度の脱臼では断裂のリスクが非常に高くなるため、早めの対応が望ましいとされています。

▶︎前十字靭帯について

膝蓋骨内方脱臼の手術の成功率ってどのくらい?

グレード1~3で手術を行った場合の予後は良好であることがほとんどです。

ときおり手術から長期間経過して触診で膝蓋骨の緩みが認められることがありますが、症状を伴うことはほとんどありません。

ただし、合併症には注意が必要です。

手術の合併症としては、

- 膝蓋骨の再脱臼

- 脛骨粗面の裂離

- ピンの緩みや変位

などがあげられます。

術後は順調に回復しているかどうか、合併症が生じていないか通院して確認しましょう。

骨が変形していたり、膝が伸ばせないほど重度のグレード4で手術を行う場合には、術後に膝蓋骨が外れなくても歩様の異常が残るなど後遺症が残る可能性があります。

膝蓋骨内方脱臼の手術のあとの管理はどのくらい必要なの?

入院期間は3〜7日間程度です。

はじめの数日はロバート・ジョーンズ包帯というやわらかい包帯で足を固定します。

退院後は、以下のようなスケジュールで管理を行います。

- 〜術後2週目まで:ケージレスト中心で安静を保ち、ジャンプや急な動きを避ける。

- 〜術後4週目まで:屋内での自由運動が可能。ただし滑りやすい床などには注意。

- 術後4週目以降:少しずつ散歩を再開。時間や距離は段階的に増やしていく。

術後管理の目的は、脱臼のリスクを減らし、患肢の回復をサポートすることです。

ご自宅での過ごし方が予後を左右することもあるため、獣医師とよく相談しましょう。

膝蓋骨内方脱臼の手術のあとはリハビリは必要?

術後のリハビリは手術を行なった足の機能回復の助けになります。

当院では術後翌日からレーザー治療を開始し、関節周囲のマッサージを行います。

術後4週目頃から屈伸運動など本格的なリハビリテーションを開始し、元気に歩けるようになったら終了です。

膝蓋骨内方脱臼の手術のあとは普通に歩けるようになるの?

若齢期にグレード1~3で手術した場合には、元気に走り回れるようになることがほとんどです。

手術した部分が自分の組織で安定するまでには約2ヵ月かかるので、初期には運動制限などのご自宅での管理が必要になります。

そのあとは少しずつ運動量を元の量まで戻していきます。

Case01 パピヨン 1歳齢 5.2kg 左側膝蓋骨内方脱臼 グレード2

*クリックすると画像が表示されます。

術中所見

*手術中の写真が含まれています。閲覧される場合にはご注意ください。

Case02 柴犬 6歳齢 9.8kg 左側膝蓋骨内方脱臼 グレード2–3

*クリックすると画像が表示されます。

術中所見

*手術中の写真が含まれています。閲覧される場合にはご注意ください。

Case03 サモエド 1歳齢 23.4kg 右側膝蓋骨内方脱臼 グレード2(外傷性)

*クリックすると画像が表示されます。

術中所見

*手術中の写真が含まれています。閲覧される場合にはご注意ください。