膝蓋骨外方脱臼ってなに?

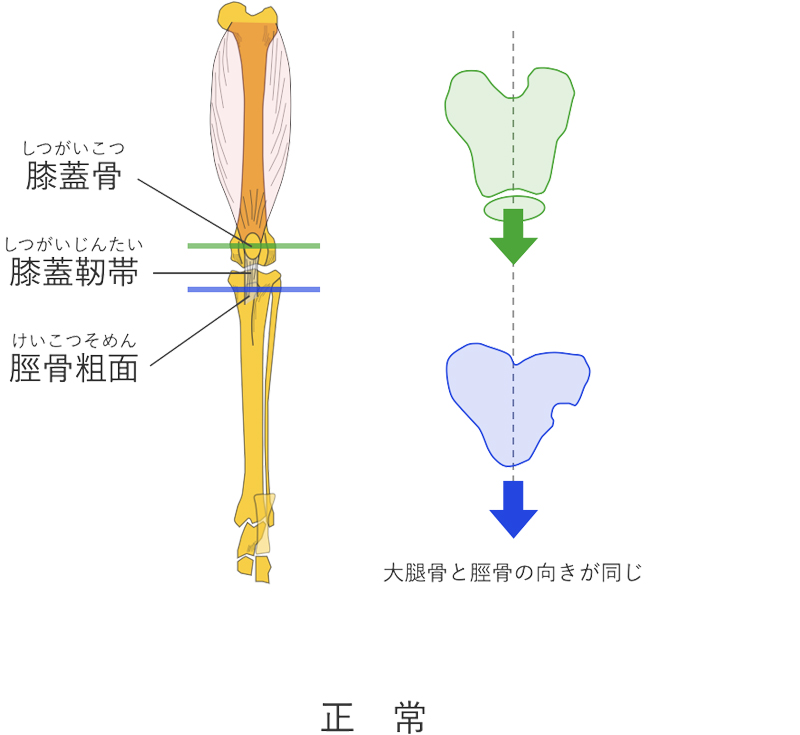

膝蓋骨外方脱臼は、犬の膝関節にある膝蓋骨(膝のお皿)が本来の位置から外側にずれてしまう状態を指します。

膝関節の外側にはさまざまな腱や靭帯(長趾伸筋腱や膝窩筋腱、外側側副靱帯)が存在するため、膝蓋骨が外側に脱臼するとこれらの構造体に損傷が生じやすくなります。そのため、膝蓋骨外方脱臼は内方脱臼に比べて症状が目立ちやすく、また膝関節が腫れたり、関節炎が進行しやすくなります。

膝蓋骨外方脱臼の原因は?どんな病気?

膝蓋骨外方脱臼が生じる原因はあきらかになっていませんが、先天的な骨格の異常や、成長時の骨の発達の不均衡が関与している可能性が疑われています。特に膝関節を安定させる筋肉や骨の構造がずれていると、膝蓋骨が本来の位置に留まりにくくなります。

また、外傷や事故がきっかけで発症することもあります。進行すると関節炎が起こり、歩行が困難になる場合があります。この病気は遺伝が関係していることが多いため、繁殖には注意が必要です。

膝蓋骨外方脱臼にかかりやすい犬種は?

膝蓋骨外方脱臼は大型犬でよくみられますが、小型犬にも発生することがあります。特に大型犬種では、ラブラドール・レトリバーやシベリアン・ハスキー、アラスカン・マラミュートなどのリスクが高いとされています。また、膝関節の構造や骨の形態が影響しやすいと考えられているため、繁殖時に骨格のチェックが推奨されます。

膝蓋骨外方脱臼はどうやって診断するの?

触診

基本的には触診で診断可能です。

立った状態あるいは横になった状態で膝蓋骨を手で押すことで、脱臼の方向と程度を確認します。膝蓋骨外方脱臼では、内方脱臼に比べて膝関節が腫れることが多いため、脱臼が重度の場合は整復が難しくなります。

膝蓋骨外方脱臼では、内方脱臼とともに膝蓋骨の外れやすさの指標としてグレード分類がよく用いられます。

膝蓋骨脱臼のグレード分類

| グレード1 | 膝蓋骨を触診で容易に外すことができるが、はなすと自然にもとの位置に戻る |

|---|---|

| グレード2 | 膝関節の屈伸で容易に膝蓋骨が外れる |

| グレード3 | 膝蓋骨は常に脱臼しており、触診で整復することができる |

| グレード4 | 膝蓋骨は常に脱臼しており、触診で整復することができない |

レントゲン検査

骨の形態に問題がないか、関節炎が生じているか、関節のなかに水が溜まっていないかなどを確認します。特に膝蓋骨外方脱臼では、関節に炎症が起こり、水(関節液)が溜まることが多いため、診断時点での評価は重要です。

骨の形態は、正しいポジションで撮影しないと正確に評価することができないので注意が必要です。

CT検査

レントゲン画像で骨の形態に異常があることが疑われたときに撮影を検討します

膝蓋骨外方脱臼では、外反変形(太ももの骨が外側にまがっている状態)や回旋変形(太ももの骨がねじれている状態)を伴うことがあり、特に回旋変形をレントゲン画像のみで評価するのは困難です。CT画像は3次元で骨の形態を評価できるため、骨変形を疑う場合には有効な診断ツールとなります。

膝蓋骨外方脱臼の治療方法は?

治療方法は、保存療法と外科療法に分けられます。

治療方法は、症状や年齢、機能障害、膝蓋骨脱臼の程度、体格などを考慮して決めます。

膝蓋骨内方脱臼に比べて膝蓋骨外方脱臼では症状が目立ちやすく、また関節炎の進行も著しいため、外科療法が必要となることが多いです。

保存療法

急性期(症状のある時期)には、運動制限を行ったり、痛み止めを使用したりします。 慢性期(症状のない時期)は、体重管理(太らせない)や生活環境の改善(滑りにくい床での生活、爪切り、足裏の毛のカットなど)を心がけることが大切です。

外科療法

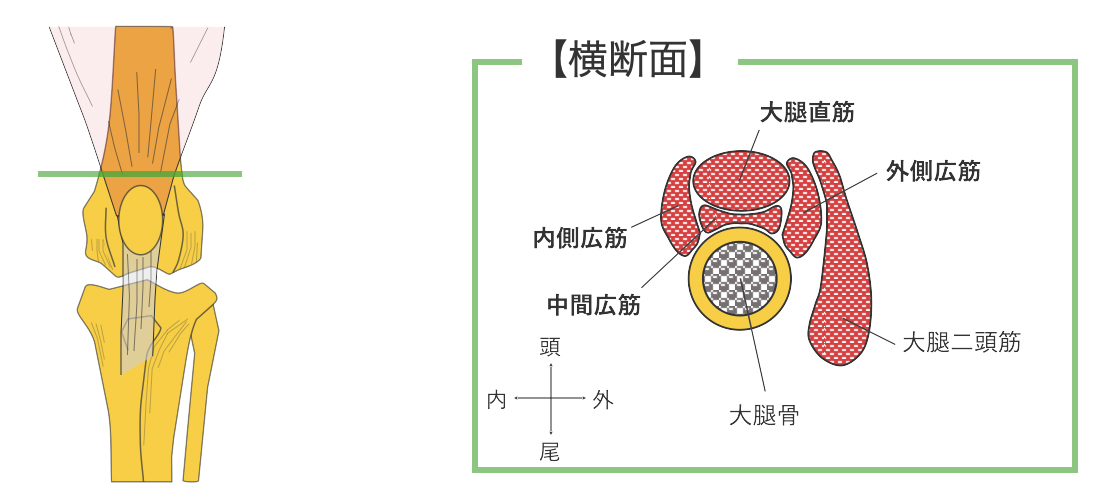

膝蓋骨脱臼の手術の方法は多岐にわたりますが、膝蓋骨を安定化させるためにはいくつかの手技を組み合わせる必要があります。膝蓋骨を安定させるには、溝を深くするだけでは不十分で、複数の手術方法を組み合わせる必要があります。

犬は元々O脚姿勢で立っていることが多く、内方に外れやすい構造をしています。その足で膝蓋骨が外方に外れるというのは内方脱臼よりも複雑な病態であることが多いため、術式の決定は慎重に行う必要があります。

代表的な手技をあげてみます。

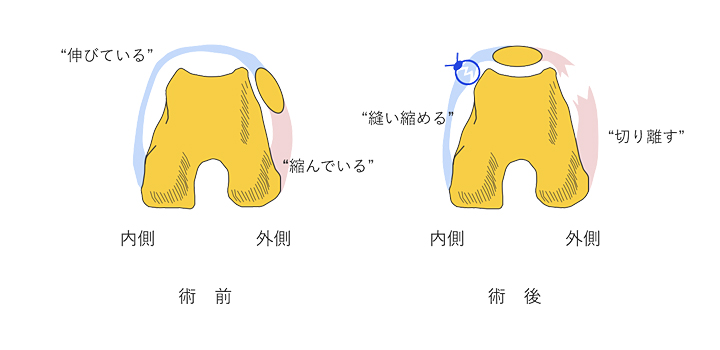

外側支帯の切離

膝蓋骨の外側の関節包は正常よりも厚くなって縮んでいるので、これらを切ることで膝蓋骨を外向きに引っ張る力をやわらげます。

内側支帯の縫縮(膝蓋骨の内側の緩んだ組織を縫い縮める)

膝蓋骨の内側の関節包は正常よりも伸びて緩んでいるので、これらを縫い縮めることで膝蓋骨を内向きに引っ張ります。

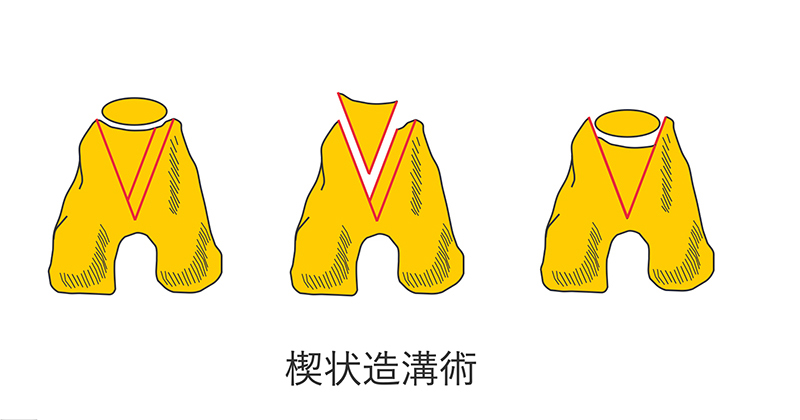

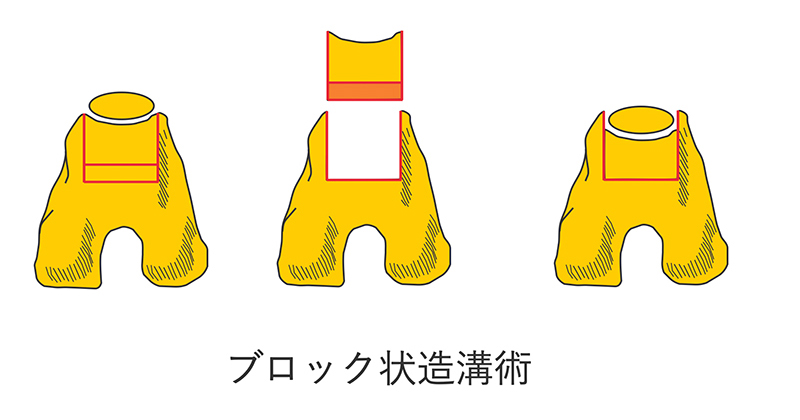

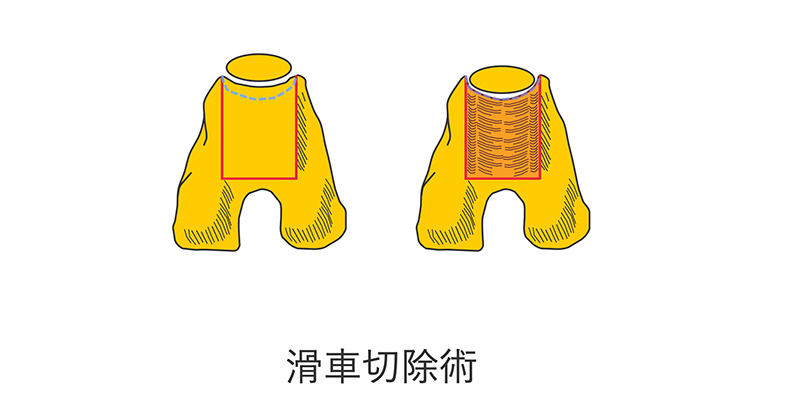

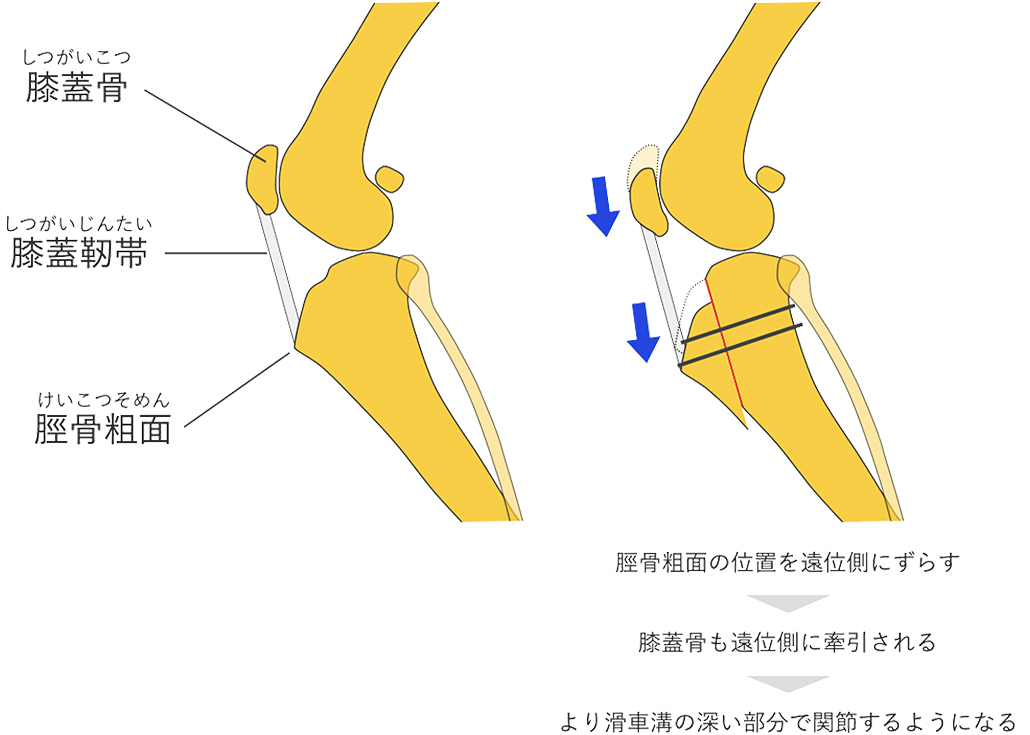

滑車溝形成術

大腿骨(太ももの骨)にある滑車溝(溝)を深くする方法です。膝蓋骨外方脱臼をもつ犬では、この滑車溝が深く形成されていないことが多い傾向があります。関節面にある軟骨を温存して行う方法(楔状造溝術、ブロック状造溝術など)と、軟骨を削って深くする方法(滑車切除術)に大別されます。

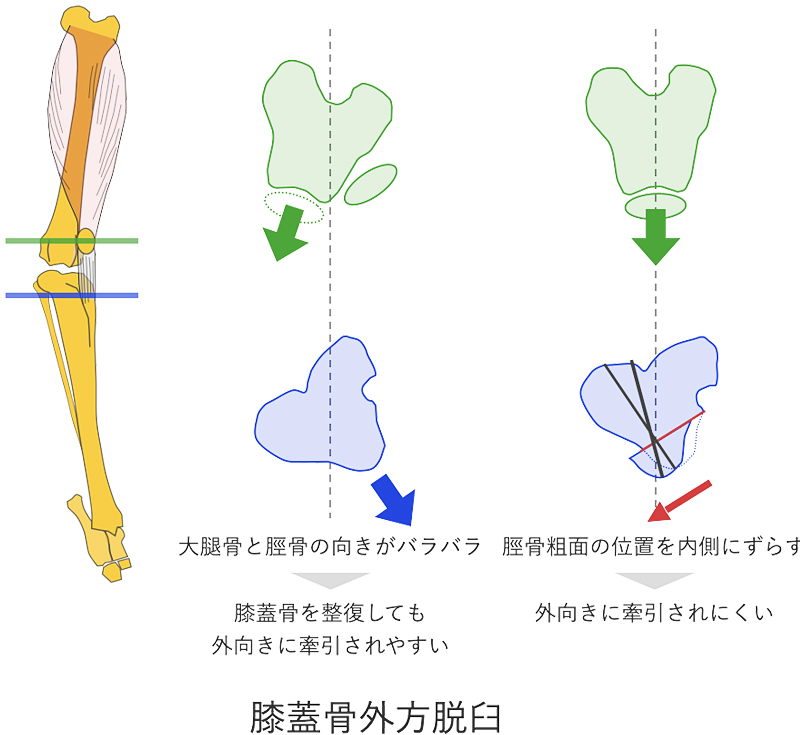

脛骨粗面転位術

膝蓋骨が外側に外れる場合は、大腿骨に対して脛骨が外向きになりがちで、膝蓋骨–膝蓋靭帯–脛骨粗面(靭帯が付着する部分)の構造において、膝蓋骨は外向きに引っ張られやすい傾向があります。脛骨粗面の位置を内側にずらすことで、膝蓋骨が内向きに引っ張られる力を中和させます。また、脛骨粗面をより遠位側にずらすことで膝蓋骨が遠位方向へ引っ張られ、より滑車溝の深い部分で関節するようにする術式もあります。

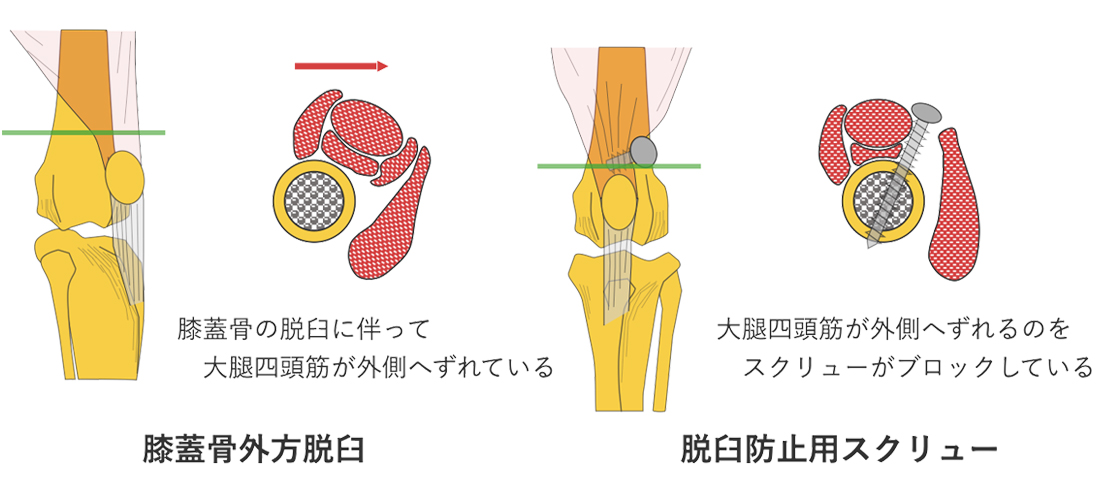

膝蓋骨脱臼防止用スクリュー

膝蓋骨が外側に脱臼するときは、大腿四頭筋も一緒に外側へずれるため、これらの筋肉がずれるのをブロックするために大腿骨にスクリューを設置する方法です。膝蓋骨脱臼防止用スクリューは、膝蓋骨外方脱臼の症例や、若齢期に滑車溝形成術や脛骨粗面転位術などの骨を操作する方法を選択しにくい場合(成長板への障害を避けるため)に適応となります。

脱臼防止用スクリュー

膝蓋骨が内側へ脱臼するときは、大腿四頭筋も一緒に内側へずれるため、これらの筋肉がずれるのをブロックするために大腿骨にスクリューを設置する方法です。膝蓋骨脱臼防止用スクリューは、上記の他の方法を行っても膝蓋骨の不安定が残る場合や、若齢期に滑車溝形成術や脛骨粗面転位術などの骨を操作する方法を選択しにくい場合(成長板への障害を避けるため)に適応となります。

膝蓋骨外方脱臼と診断されたら手術した方がいいの?

手術が必要かどうかは、脱臼の重症度と症状の有無によります。軽度で症状がない場合は経過観察が推奨されることがありますが、痛みや跛行がある場合や、骨の変形が進行する恐れがある場合には、早期の手術が推奨されます。膝関節の外側には、内側よりも多くの腱や靭帯が存在するため、膝蓋骨が外側に脱臼するとこれらの構造体を損傷するリスクが増加します。そのため、膝蓋骨外方脱臼は内方脱臼に比べて症状が目立ちやすく、また膝関節が腫れたり、関節炎が進行しやすくなることから膝蓋骨内方脱臼よりも手術が必要となることが多いです。若齢期であれば手術により、関節軟骨の摩耗を防ぎ、痛みを軽減することが期待できます。特に成長期の動物では、成長に伴う骨の変形を防ぐためにも手術が重要です。

膝蓋骨外方脱臼の成功率ってどのくらい?

グレード1~3で手術を行った場合の予後は良好であることがほとんどです。

ただし膝蓋骨外方脱臼が生じた大型犬の予後は、小型犬の内方脱臼ほど良好ではありません。ただし、重度の脱臼や合併症(膝窩筋腱の損傷、外側側副靱帯損傷)がある場合、回復に時間がかかることがあります。また、再発の可能性が完全にゼロではないため、適切な術後管理が重要です。

膝蓋骨外方脱臼の手術のあとの管理はどのくらい必要なの?

術後の管理は動物の回復において非常に重要です。一般的には、術後6週間程度の運動制限が必要とされます。その間、散歩などの活動は制限され、ケージレストやリハビリが推奨されます。また、手術部位の感染予防のための清潔な管理も必要です。術後3ヶ月程度をかけて徐々に活動量を増やしていきます。定期的な診察やレントゲン検査により、骨や関節の状態を確認することが推奨されます。