動画で解説!肩関節脱臼

肩関節脱臼ってなに?

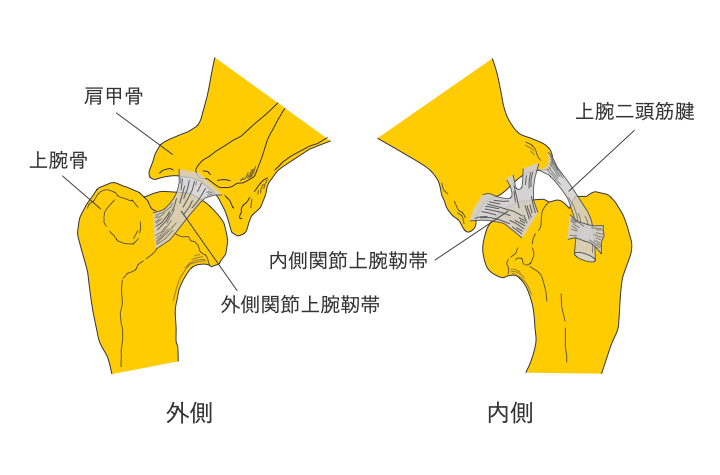

犬の肩関節は、肩甲骨と上腕骨という2つの骨で構成されています。

内側と外側にある「関節上腕靭帯」や「上腕二頭筋腱」によって安定が保たれています。

関節上腕靭帯は、外側はまっすぐ、内側はV字型の形をしているのが特徴です。

肩関節脱臼とは、この安定化を担う靭帯や関節包が損傷し、関節の位置関係がずれてしまった状態を指します。

人間には鎖骨があるため複雑な肩の動きが可能です。

しかし、犬には鎖骨がないため基本的に肩は曲げ伸ばしの動きが中心です。

そのため「外に開くような動き(外転)」で内側の靭帯に負担がかかりやすく、損傷しやすい傾向があります。

肩関節脱臼の原因は?

犬の肩関節脱臼には、大きく分けて「外傷性」と「先天性」の2つのタイプがあります。 脱臼のタイプによって治療方法や治りやすさが大きく異なるため、原因の見極めがとても重要です。

外傷性脱臼

外傷性脱臼は、ジャンプの着地失敗や転落などの強い衝撃による脱臼です。

このとき、関節の靭帯(関節上腕靭帯)が損傷していることが多く、脱臼した方向と同じ側の靭帯にダメージが加わります。

脱臼の方向によって以下のように分けられます。

- 内方脱臼:上腕骨が内側にずれる

- 外方脱臼:上腕骨が外側にずれる

犬では内方脱臼の方が多いといわれています。

近年では小型犬に多い「肩関節不安定症」など、もともと関節構造が不安定な犬が外傷をきっかけに脱臼するケースも増えており、治療や予後を考えるうえで注意が必要です。

先天性脱臼

先天性脱臼は、生まれつき上腕骨の位置が正常な肩甲骨のくぼみからずれている状態です。

このタイプでは、関節の形そのものがうまく作られておらず、脱臼の治療が難航することもあります。

肩関節脱臼ってどんな症状がでるの?

肩関節脱臼が起きると、犬の動き方や姿勢に特徴的な変化が見られます。

症状は「外傷性脱臼」と「先天性脱臼」で異なる傾向があります。

外傷性脱臼の症状

外傷性脱臼では急に前肢を挙げて使わなくなることが多いです。

- 突然、片方の前足を浮かせて歩く

- 痛みが強く、触られるのを嫌がる

- 肩のあたりが腫れる

このような急激な症状が出ている場合には、すぐに動物病院を受診する必要があります。

先天性脱臼の症状

先天性の場合、強い痛みがないため飼い主様が気づきにくいのが特徴です。

- 立ち止まったときに前肢を軽く浮かせている

- 前肢の長さが左右で違っている

- 違和感のある歩き方をしている

このように、日常生活の中で見逃されがちな軽い異変がサインになっていることもあるため、気になる様子があれば早めの受診がおすすめです。

肩関節脱臼はどうやって診断するの?

肩関節脱臼の診断では、触診とレントゲン検査を組み合わせて、脱臼の有無やその程度、原因を詳しく確認します。 とくに外傷性と先天性では、診断の着眼点の違いから診断が難しいとされています。

触診

触診では骨の位置関係や関節の動きを調べていきます。

骨どうしの位置関係の変化

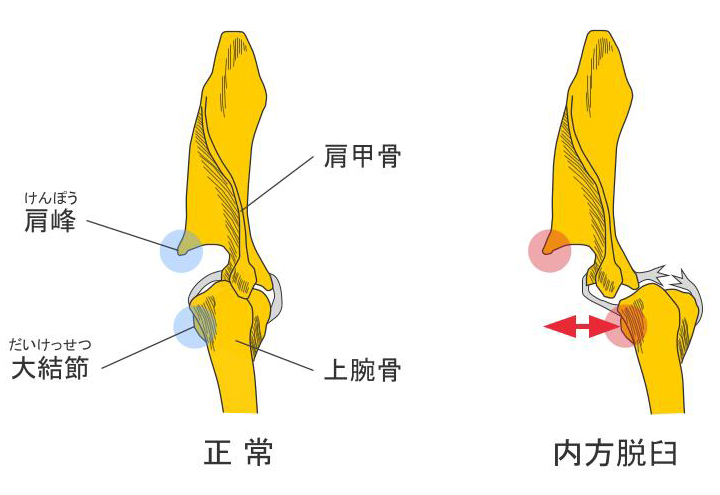

肩甲骨の「肩峰(けんぽう)」と、上腕骨の「大結節(だいけっせつ)」を触ることで、骨の位置のずれを確認できます。

肩関節の内方脱臼では、大結節の位置が内側へずれ、外方脱臼では大結節の位置が外側へずれます。

関節可動域

外傷性に肩関節に脱臼が生じると、関節を曲げたり伸ばしたりできなくなります。

そのため、関節を動かすと痛みが出ます。

一方で、先天性の肩関節脱臼では関節を動かしても痛みを伴わないことがほとんどです。

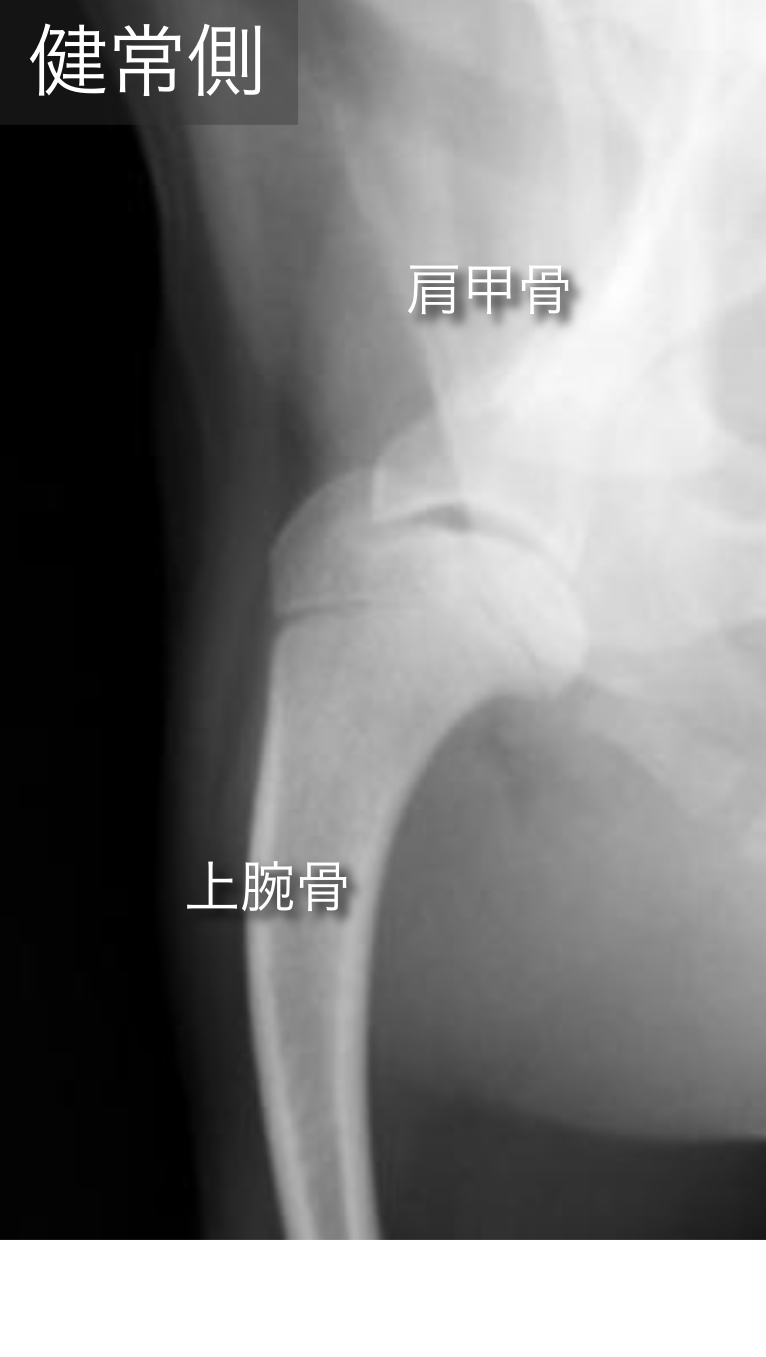

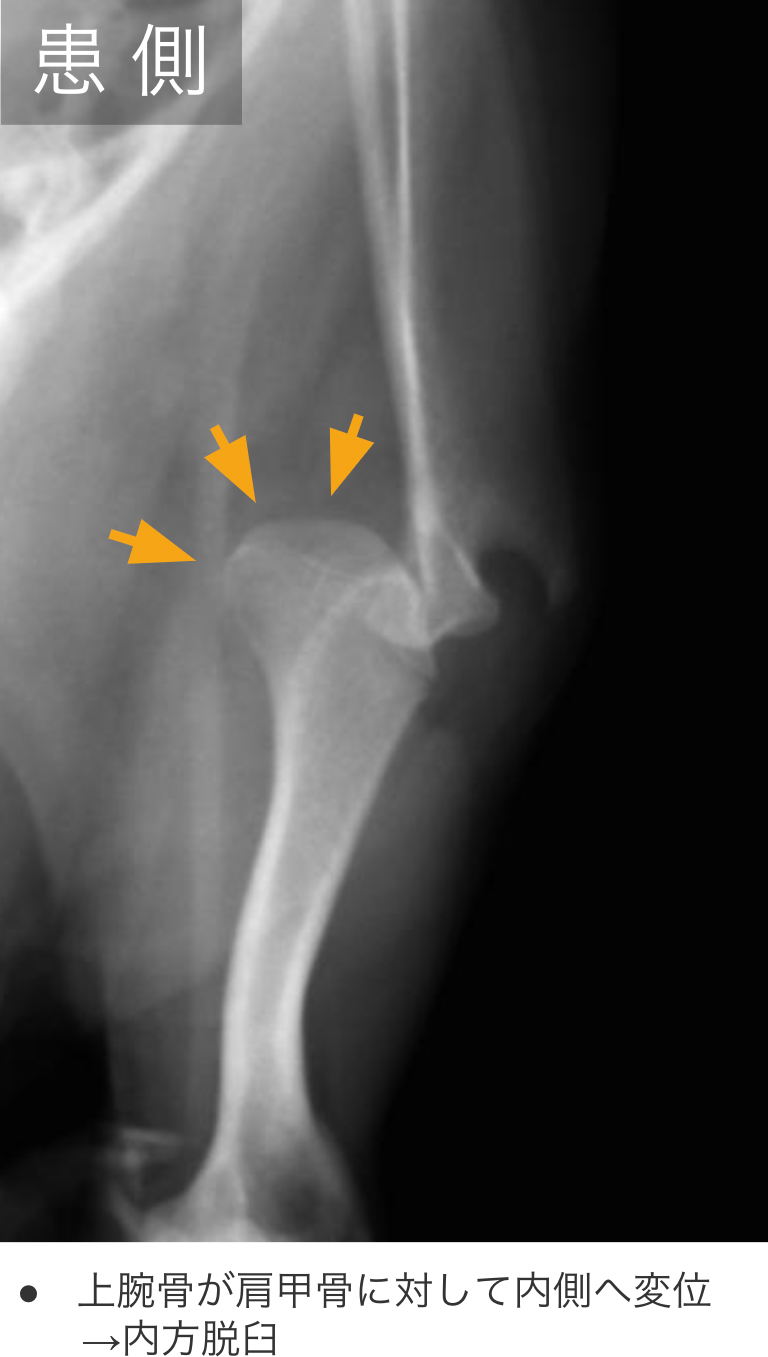

レントゲン検査

レントゲン検査は肩関節脱臼が起きているかを判断するのに欠かせない検査です。

外傷性脱臼では、上腕骨の位置が肩甲骨からずれている様子が写ります。

先天性の肩関節脱臼では、上腕骨頭(ボール)と肩甲骨関節窩(カップ)の構造がうまく形成されていないことが確認できます。

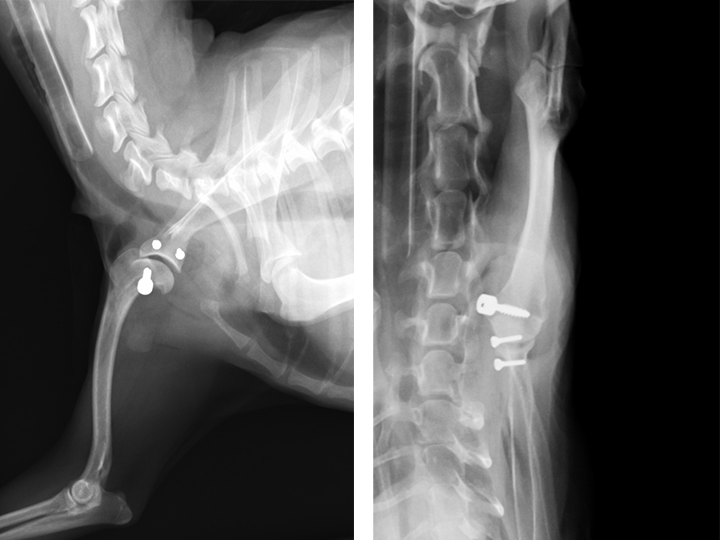

外傷性肩関節脱臼

先天性肩関節脱臼

注意すべき他の整形外科の病気

肩関節不安定症、肩関節あるいは肘関節の慢性関節炎、上腕二頭筋腱の腱鞘炎、上腕骨の骨肉腫、棘上筋腱および棘下筋腱の拘縮など

肩関節脱臼の治療方法は?

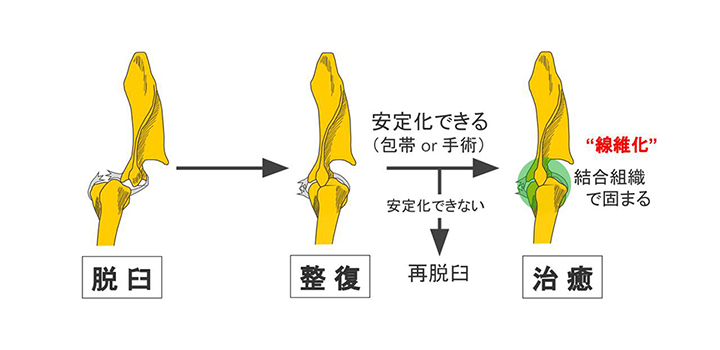

肩関節脱臼の治療は、「できるだけ早く関節を元の位置に戻す」ことが基本です。

ただし、整復(脱臼した関節を正しい位置に戻す)しただけでは元通りにはなりません。

肩関節が脱臼する際には、関節の安定を支えている靭帯や関節包が損傷しています。

これらは完全には元に戻らないため、整復しただけでは関節が安定しません。

整復後に関節が再び安定してくるには、「結合組織」と呼ばれるやわらかい組織が新たに作られ、それが固まっていく「線維化」という過程がうまく進む必要があります。

また、事故などの外傷がないのに肩関節が脱臼した場合には、先天的に関節の構造的な異常がある可能性もあります。

肩関節を安定化させておく構造に問題が出る病気として、トイ犬種の肩関節不安定症が近年問題になっています。

こうしたケースでは、通常の整復では安定せず外科的治療が必要になる場合も。

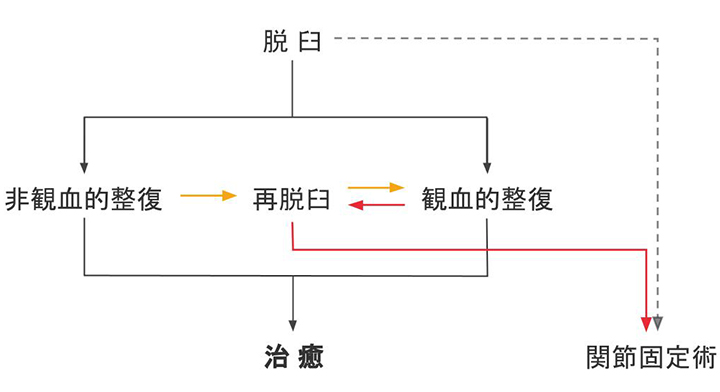

肩関節脱臼の整復方法は大きく

- 非観血的整復

- 観血的整復

の2つに分かれます。

また、整復治療がうまくいかないときの救済策として、関節固定術と切除関節形成術があります。

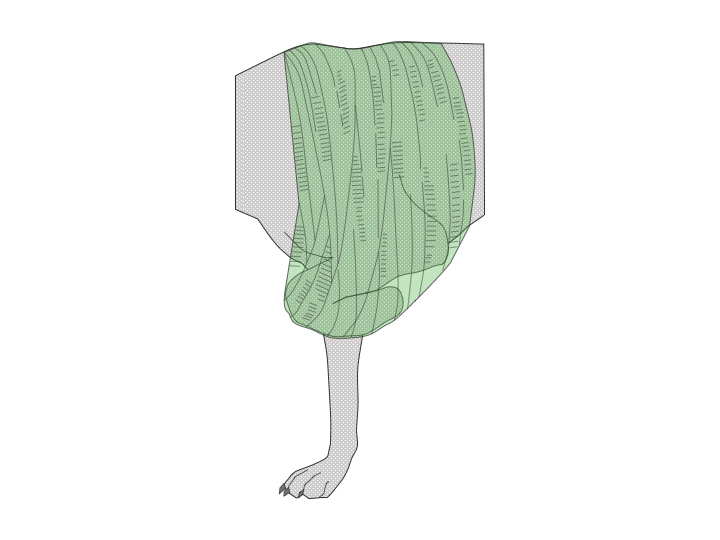

非観血的整復

非観血的整復では全身麻酔や鎮静処置を行い、脱臼した関節を元の位置に戻します。

その後、関節を固定するために包帯による固定(4〜6週間)が必要です。

包帯固定中は、皮膚の圧迫やスレによるトラブルに注意しましょう。

整復が成功しても、関節の安定性が十分でなければ再脱臼のリスクがあります。

包帯での固定だけでは安定しきれない場合には、外科手術が必要な場合も。

観血的整復

観血的整復は手術によって関節を安定化させる方法です。

靭帯の損傷が大きい場合や、非観血的整復で再脱臼してしまうケースでは観血的整復が必要です。

観血的整復では、腱の通り道を変えたり、インプラントや人工靭帯を使ったりすることで関節の安定性をより高めることができます。

手術のあとは4〜6週間の運動制限が必要です。

再脱臼が生じた場合には、関節固定術や切除関節形成術を行う必要があります。

手術には以下の方法があります。

関節包の再建

破れた関節包を縫う手術です。

他の手術と組み合わせて治療を行います。

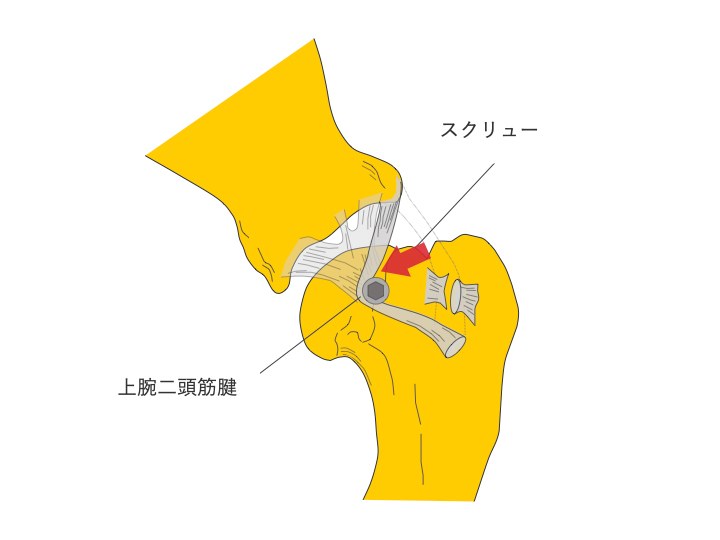

腱の通り道を変える(上腕二頭筋腱転位術)

肩関節には上腕二頭筋という肘をまげてできる「力こぶ」をつくる筋肉があります。

この筋肉の端は腱となって肩甲骨に付着しています。

上腕二頭筋腱転位術は、上腕二頭筋腱の通り道を変えて、切れてしまった靭帯の代わりができるようにする方法です。

肩関節の内方脱臼では腱を内側に移動させ、外方脱臼では腱を外側に移動させます。

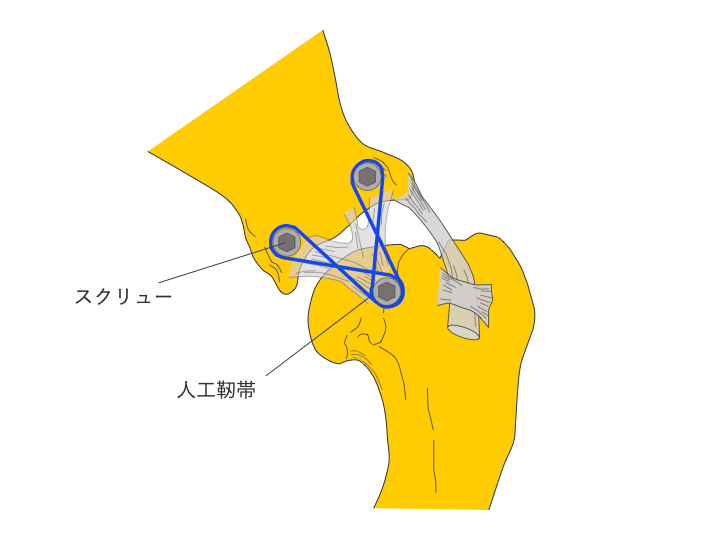

断裂した靭帯の再建

損傷した靭帯の代わりに、人工靭帯を設置する方法です。

肩関節の内側にはV字状の内側関節上腕靭帯があり、外側には直線状の外側関節上腕靭帯があります。

したがって肩関節の内方脱臼ではV字状の人工靭帯を、外方脱臼では直線状の人工靭帯を設置します。

観血的整復術(上腕二頭筋腱転位術変法と靭帯再建を併用)

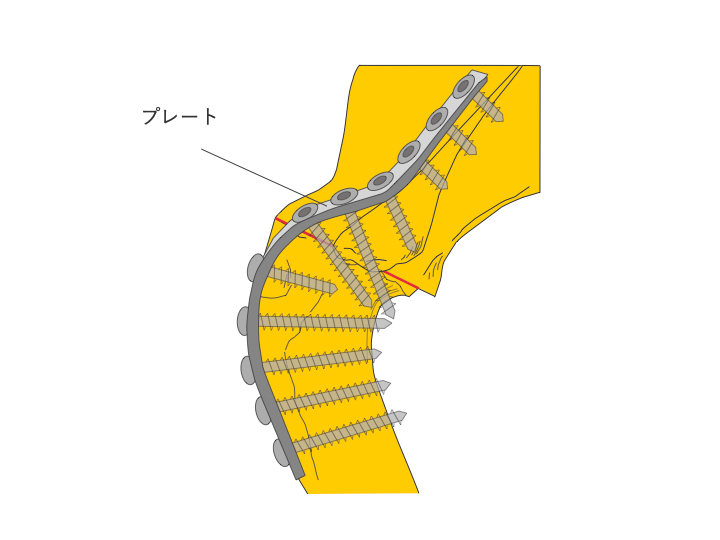

関節固定術

肩甲骨と上腕骨をプレートで完全に固定する方法です。

関節は動かなくなりますが、肩甲骨の動きや肘の屈伸によってある程度の歩行機能は保たれます。

この方法は再脱臼を繰り返す場合や、確実な治療を1回で済ませたい場合に選択される救済的な手術です。

切除関節形成術

切除関節形成術は脱臼した状態で肩甲骨と上腕骨がぶつかる部分の骨を切る手術です。

切除した骨の間にやわらかい組織が入り込むことで「偽関節」が作られます。

完全な機能回復は難しいですが、うまく脱臼が整復・維持できない場合には痛みの軽減が目的の治療として有効です。

肩関節脱臼と診断されたら手術した方がいいの?

肩関節脱臼の治療が手術になるかどうかは、脱臼の原因や犬の関節の状態によって変わります。

たとえば、交通事故や転倒など明らかな外傷によって脱臼した場合には、まず非観血的整復(手術をせずに関節を戻す方法)が検討されます。

一方、明確な外傷がないのに脱臼した場合や、関節を安定させる構造に問題(肩関節不安定症など)がある場合は、整復だけでは再脱臼のリスクが高くなります。

こうしたケースでは、最初から手術(観血的整復)を選ぶ方が成功率が高く、再発防止にもつながることが多いです。

また、再脱臼を繰り返していたり、関節の安定性が極端に悪い場合には、関節固定術や切除関節形成術といった救済的な外科治療が必要になることもあります。

そのため、すべてのケースで手術が必要というわけではありませんが、

- 関節の安定性

- 骨や靭帯の損傷の程度

- 既往歴(過去の脱臼や他の関節トラブル)

といった要素を踏まえて、動物病院でしっかりと相談した上で治療方針を決めていくことが大切です。

肩関節脱臼の手術のあとはリハビリは必要?

肩関節脱臼の治療後には、リハビリテーションがとても重要です。

治療の方法によってリハビリの開始時期や内容は異なります。

非観血的整復の場合は、固定期間(4〜6週間)が終了してから、肩関節周囲の筋肉の回復を促すリハビリを始めます。

観血的整復(手術)を行った場合は、術後の痛みや炎症が落ち着いてから、状態に応じて段階的にリハビリを進めていきます。

動物病院での理学療法に加えて、ご家庭での簡単なマッサージやストレッチ、歩行練習などを取り入れていくことで、回復を早めることができます。

肩関節脱臼の手術のあとは普通に歩けるようになるの?

整復の治療が成功した場合には、ほぼ元通りの生活を送ることができます。

関節固定術を行なった場合は肩関節そのものは動かなくなりますが、

- 肩甲骨の動き

- 肘関節の屈伸

によってカバーされるので、多くの犬は日常生活に支障のないレベルの歩行が可能です。

切除関節形成術を行った場合には、痛みを示すことはほとんどありませんが、前肢をかばうような歩き方が残る場合があります。

とはいえ、どちらの手術も「痛みの除去」と「生活の質の維持・改善」が目的であり、術後のリハビリを丁寧に行えば、多くの犬が再び快適に過ごせるようになります。