動画で解説!股関節脱臼

股関節脱臼ってなに?

犬の股関節は、「大腿骨頭(太ももの骨の先端)」が「寛骨臼(骨盤のくぼみ)」にはまり込むことで成り立っています。

この構造は、ボールとカップのような形状をしており、靭帯(大腿骨頭靭帯)と関節包(関節を包む袋)によってしっかり支えられています。

股関節脱臼とは、大腿骨頭が寛骨臼から外れてしまった状態です。

多くの場合、靭帯や関節包が損傷しており、関節の安定性が失われています。

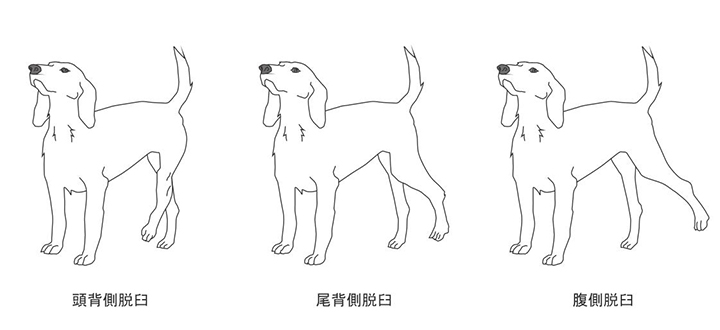

脱臼する方向によって、以下の3つに分類されます。

- 頭背側脱臼(最も多い)

- 尾背側脱臼

- 腹側脱臼

なかでも「頭背側脱臼」は全体の約70〜80%を占める脱臼です。

股関節脱臼の原因は?

股関節脱臼の原因は多くの場合、転落や交通事故などの大きな外傷です。

しかし、最近はジャンプの失敗やフローリングで滑ったなどの日常生活で股関節が脱臼してしまう中年齢以上のトイ犬種が増えています。

日常生活で脱臼してしまう犬は、もともと股関節を安定化させておくための構造の強度に問題を抱えている可能性があると考えられています。

股関節脱臼によってどんな症状がでるの?

股関節脱臼が起こると、突然悲鳴をあげて後肢を完全に挙上します。

痛みが強いために触ったり抱き上げようとすると、鳴いたり噛みついたりといった反応を見せることもあります。

股関節脱臼はどうやって診断するの?

股関節脱臼はレントゲン撮影をすることで容易に診断することが可能です。

ただし、レントゲン撮影の前に身体検査も行うことが一般的です。

視診

視診では後肢の見た目や動き方を観察します。

大腿骨頭が脱臼した方向によって、後肢のあげ方に以下のような特徴があります。

- 頭背側脱臼:ひざが外に向いて、足先がおなかの下に入る

- 尾背側脱臼:ひざが内に向いて、足先が体からはなれた方向に向く

- 腹側脱臼:後肢全体が体からはなれた方向にひらいて後肢を挙上する

触診

股関節脱臼が起こっている可能性がある場合には、触診で次の2点の確認が必要です。

三角試験

股関節は皮膚の上から

- 腸骨翼(骨盤の前縁)

- 坐骨結節(骨盤の後縁)

- 大転子(大腿骨の端)

という3箇所に触れることができます。

これらを触って正常な位置関係(三角形)になっているかが脱臼の指標になります。

たとえば、股関節が背中側へ脱臼すると3点が直線上にならぶことが特徴です。

関節可動域

関節に脱臼が生じると関節を曲げたり伸ばしたりできなくなるため、関節を動かすと痛みが出るのが一般的です。

レントゲン検査

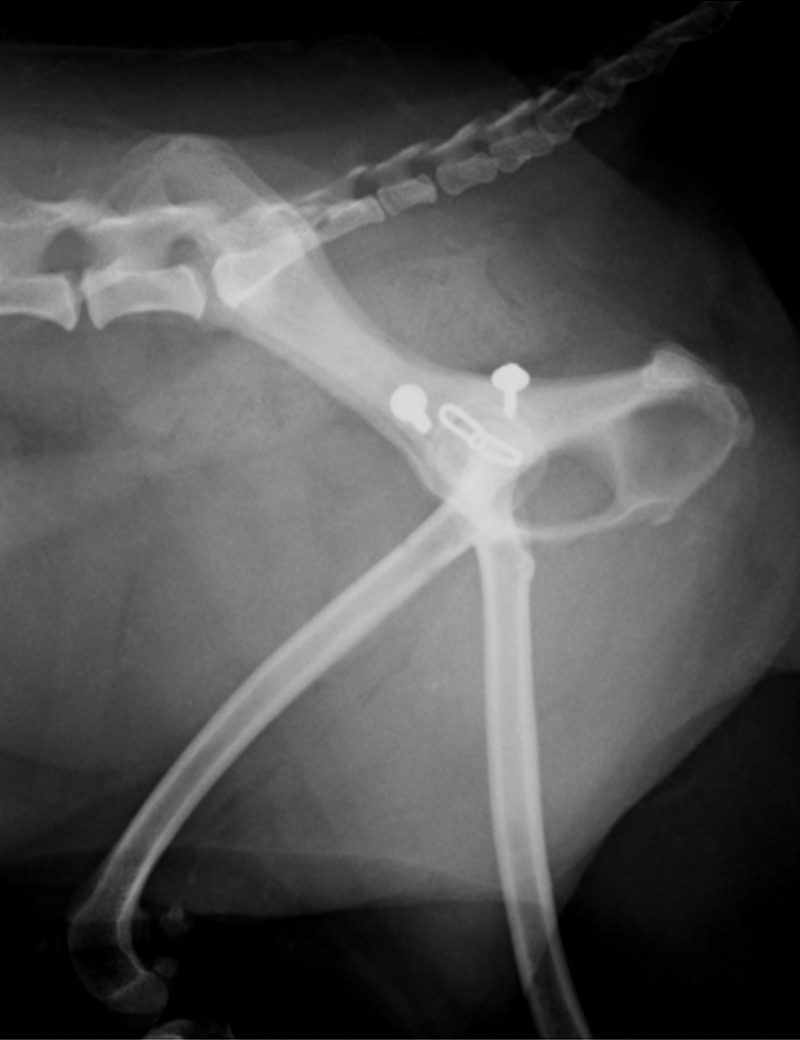

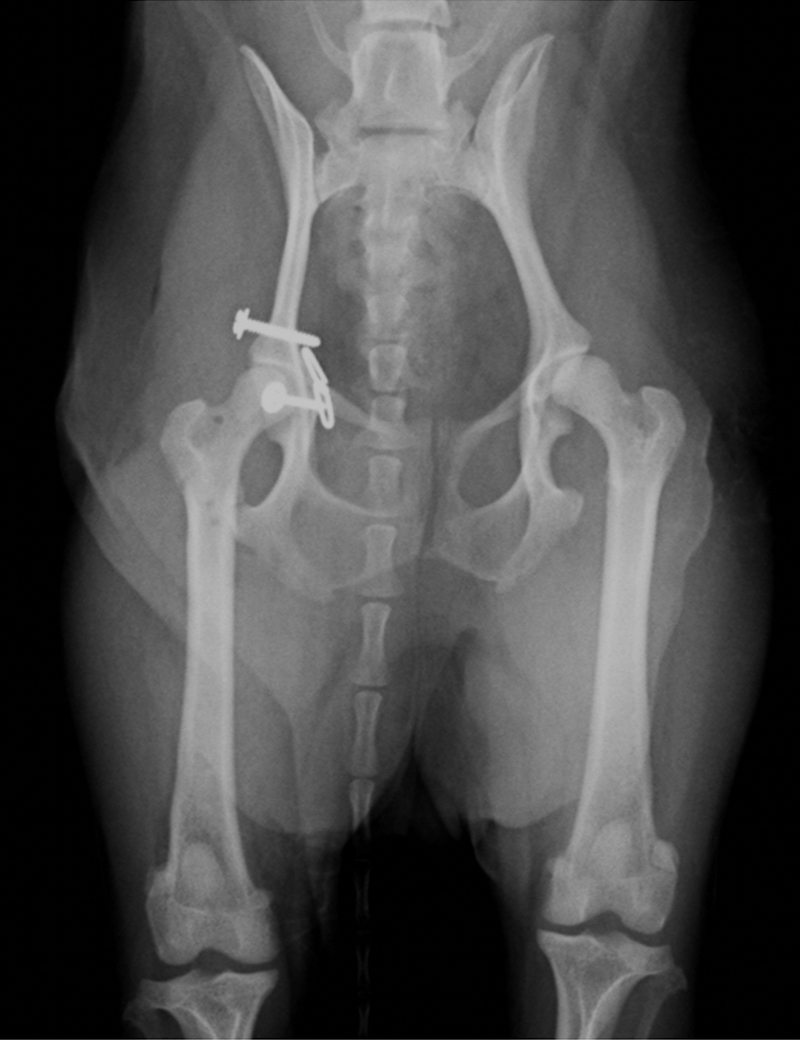

レントゲン検査は脱臼が起きているかを判断するのにもっとも有効な検査です。

画像検査では股関節の脱臼の方向の確認だけでなく、もともとの骨の形態に問題がないかどうかを確認できます。

股関節脱臼の治療方針を決めるためには必須の検査ですね。

頭背側脱臼

側面

頭背側脱臼

正面

腹側脱臼

側面

腹側脱臼

正面

股関節脱臼の治療方法は?

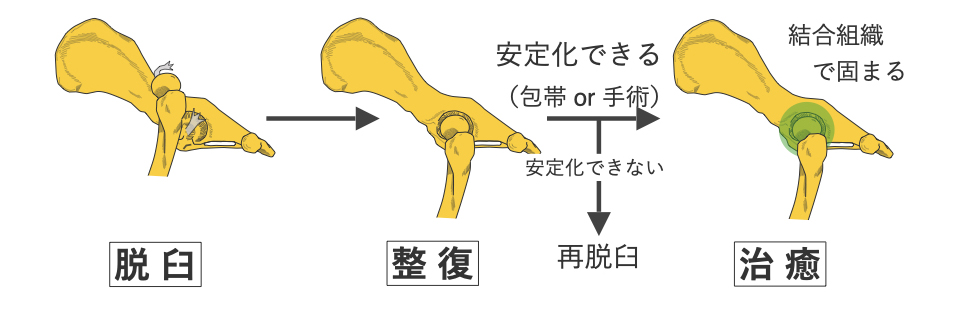

股関節脱臼の基本となる治療は「できるだけ早く関節を元の位置に戻す」ことです。

ただし、関節を元に戻せばすぐに元通りになるというわけではありません。

股関節が脱臼するときには、大腿骨頭靭帯が切れたり、関節包が破れたりしています。

残念ながらこれらの組織は完全に再生することはありません。

脱臼した関節が整復後に安定化していくには、代わりに「結合組織」というやわらかい組織ができて、それが固まっていく「線維化」という過程が重要です。

また、もし転倒や事故などの大きな外力が加わっていないのに股関節が脱臼してしまった場合には、もともと股関節の構造に問題を抱えている可能性があります。

脱臼を治療しても関節がうまく安定しないことがあるため、注意が必要ですね。

股関節の整復の方法は大きく2種類あります。

- 包帯による安定化(非観血的整復)

- 手術による安定化(観血的整復)

また、整復治療がうまくいかないときは大腿骨頭切除術が必要なこともあります。

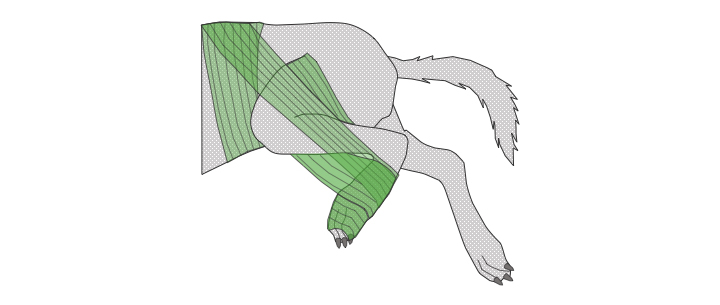

非観血的整復

非観血的整復は股関節を元の位置に戻したあと、包帯などで固定して安定を図る方法です。

頭背側および尾背側脱臼の場合

頭背側および尾背側脱臼の場合には全身麻酔や鎮静処置をした上で整復します。

整復したあとは関節の位置を保つために包帯固定を約4週間ほど続けます。

包帯による圧迫や皮膚トラブルには注意が必要です。 非観血的整復の成功率は約50%とされていてあまり高くはありません。

股関節形成不全などの問題を抱えている場合にはさらに成功率が下がることも。

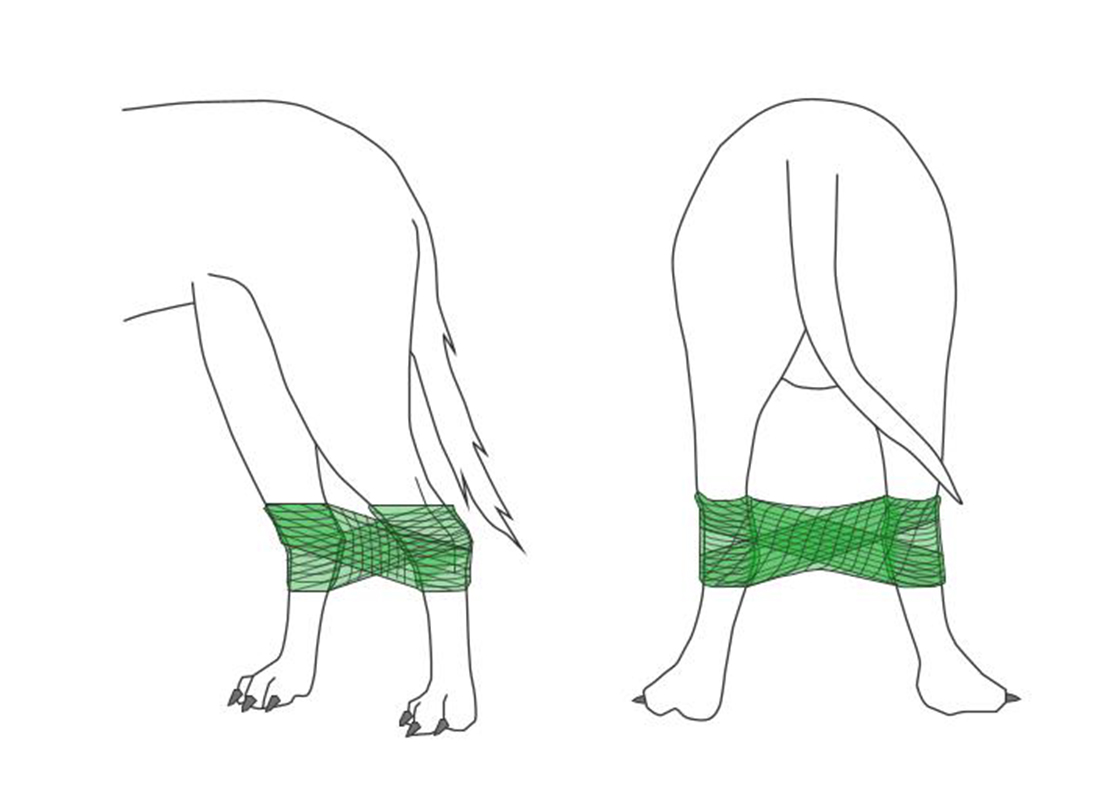

腹側脱臼の場合

腹側脱臼の場合は、鎮静をかけてぼんやりした状態にしてから脱臼した股関節を整復する方法が取られます。

脱臼が軽度であれば鎮静をかけなくても股関節を伸ばすだけで整復できることもあります。

整復したあとは股が開かないような足枷包帯を4〜6週間着用します。

観血的整復

観血的整復はインプラントや人工靭帯を使って股関節を安定させる方法です。

非観血的整復よりも関節の安定性がより高く、成功率も約70〜80%と比較的高いです。

手術のあとは4〜6週間の運動制限が必要です。 再脱臼が起こった場合には、大腿骨頭切除術を行うこともあります。

観血的整復には以下のような方法があります。

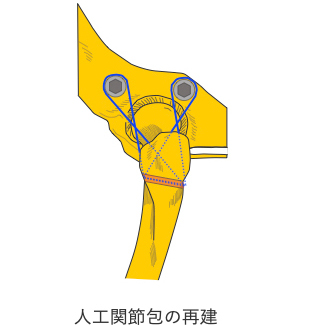

関節包の再建

関節包が破れていても、縫合可能であれば元の組織を使って再建します。

損傷が大きく縫合できない場合は、スクリューと糸を使って人工的に関節包を再構成することもあります。

大腿骨頭靭帯の再建(トグルピン法)

トグルピン法は大腿骨と骨盤(寛骨)に穴を開け、人工靭帯を通して股関節を安定化させる方法です。

再発リスクが低く術後の安定性も高いことから、よく選択される術式の一つです。

観血的整復術の術後レントゲン画像

大腿骨頭切除術(Femoral Head Osteotomy;FHO)

大腿骨頭切除術は、整復を行っても脱臼を繰り返したり、手術後も関節が安定しない場合に行う根本的な処置です。

大腿骨頭を切除して関節を再構成することで脱臼の再発を予防します。

「骨を切り取って歩けるようになるの?」と驚かれるかもしれません。

切り取った部分は結合組織というやわらかい繊維で置き換えられ、痛みのない「偽関節」として機能するようになります。

足の機能は少し制限されることもありますが、ほとんどの犬は痛みなく生活できるようになるので安心してください。

大腿骨頭切除術は、手術後の積極的なリハビリテーションが必要です。

ただし、術後の運動制限は必要ないので自宅での管理も難しくありません。

股関節脱臼と診断されたら手術した方がいいの?

股関節脱臼の治療方針は、脱臼の原因や犬の関節の状態によって変わります。

交通事故や落下などの外傷が原因で起きた脱臼の場合は、非観血的整復から治療を開始することが一般的です。

しかし、転落や交通事故などの大きな外傷を伴わずに股関節が外れてしまった場合には、手術による観血的整復や大腿骨頭切除術が必要になることもあります。

また、脱臼を繰り返している犬や関節の安定性が低い犬では、最初から観血的整復を選ぶ方が再発を防ぎやすく、予後も良好です。

そのため、すべてのケースで必ず手術が必要というわけではありませんが、

- 関節の安定性

- 骨や靱帯の状態

- 整復の成功率

などを総合的に判断し、外科手術を選択した方が良い場合も少なくありません。

股関節脱臼の手術のあとにリハビリは必要?

股関節を整復した場合には、術後の運動制限期間中は股関節のまわりのマッサージのみを行い、運動制限が解除されたら積極的にリハビリテーションを開始します。

一方、大腿骨頭切除術を行った場合は手術のあとの運動制限が必要ないため、早い段階で積極的なリハビリテーションを行います。

股関節脱臼の手術のあとは普通に歩けるようになるの?

整復がうまくいけば、ほぼ元通りの生活を送ることができます。

ただし、大腿骨頭切除術を行った場合には、筋肉の左右さや足を浮かせるなど多少の足の違和感が残ることがあります。

それでも、「痛みなく日常生活を送る」ことは十分に可能です。

手術とリハビリをうまく組み合わせることで、多くの犬が再び元気に歩けるようになります。