近年、消化管腫瘍に対して「GIST(消化管間質腫瘍)」という診断名がつくケースが増えてきています。

GISTは間葉系に由来する腫瘍で、c-kit遺伝子変異がある場合、分子標的治療薬(イマチニブなど)が有効とされているのが特徴です。

近年では、肥満細胞腫に加えてGISTに対してもc-kit遺伝子の検査が可能となってきました。

ここでは、GISTと診断された猫の症例をご紹介します。

症例

猫(チンチラ) 10歳 避妊メス

主訴

腹囲の膨満

臨床症状

消化器症状なし

※クリックすると画像が確認できます

※クリックすると画像が確認できます

画像検査

腹部レントゲン検査:腹部中央に軟部組織性腫瘤を確認

超音波検査:腫瘤の大部分が液体成分で構成、一部で消化管が扁平化。腫瘤と消化管の強固な癒着を認める。

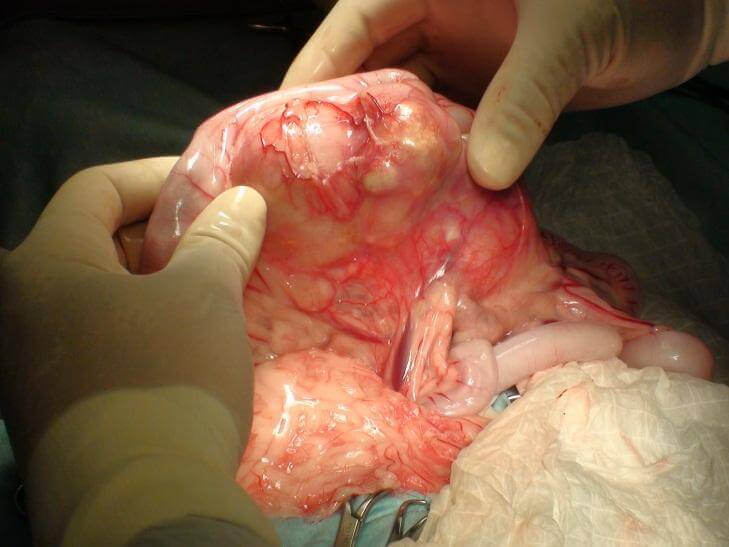

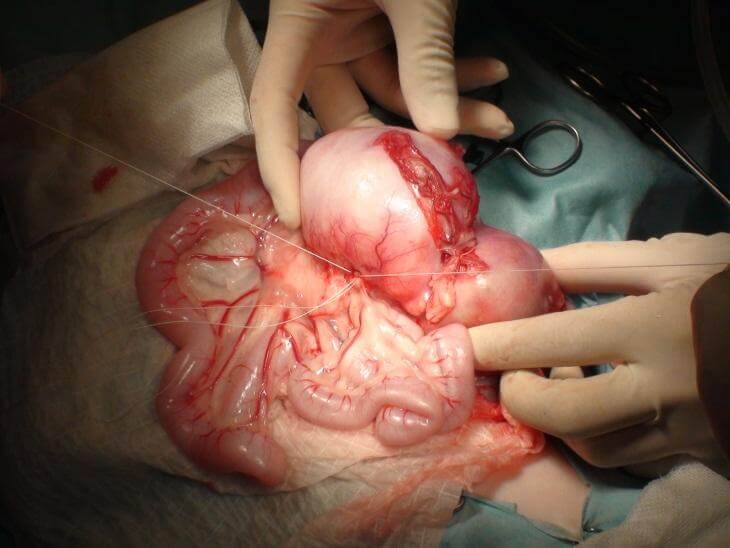

手術所見

腫瘤は盲腸から発生し、大腸へと拡がっていた

腸間膜根部まで腫瘍が及んでいたが、腸間膜動脈を温存したまま切除可能であり、完全切除が実現できた

病理結果と術後経過

診断名:GIST(消化管間質腫瘍)

核分裂頻度:少ない

術後3ヶ月経過:現在も良好な状態を維持中

腫瘍の性質

消化管壁の外側へ増殖する傾向があるため、腸閉塞などの症状は出にくい

ただし、粘膜側へ潰瘍を形成した場合は出血のリスクあり

一般的には転移性は低いとされているが、人医療では小型であっても転移を起こす例が報告されている

リスク分類の考え方

GISTのリスクは以下の要素で評価されます

・腫瘍の大きさ

・核分裂数

・発生部位(胃・小腸・大腸など)

人のGISTリスク分類

| Mitoticindex | Size | 胃 | 小腸 | 十二指腸 | 大腸 |

|---|---|---|---|---|---|

| 5以下/50HPFs | 2cm以下 | None (0%) | None (0%) | None (0%) | None (0%) |

| 5以下/50HPFs | 2cm超5cm以下 | Verylow (1.9%) | Low (4.3%) | Low (8.3%) | Low (8.5%) |

| 5以下/50HPFs | 5cm超10cm以下 | Low (3.6%) | Moderate (24%) | Insuff. data | Insuff. data |

| 5以下/50HPFs | 10cm< | Moderate (10%) | High (52%) | High (34%) | High (57%) |

| >5/50HPFs | 2cm以下 | None | High | None | High(54%) |

| >5/50HPFs | 2cm超5cm以下 | Moderate (16%) | High (73%) | High (50%) | High (52%) |

| >5/50HPFs | 5cm超10cm以下 | High (56%) | High (85%) | Insuff. data | Insuff. data |

| >5/50HPFs | 10cm< | High (86%) | High (90%) | High (86%) | High (71%) |

本症例は、核分裂頻度は少ないものの腫瘍が大型かつ盲腸から大腸への進展を伴っていたため、高リスク症例と判断されます。

今後の治療と展望

GISTの予後予測には以下の因子も注目されています

・Ki-67(増殖マーカー)の評価

・核分裂頻度の上昇

これらの情報をもとに、イマチニブなどの分子標的薬の使用が今後の治療選択肢として期待されています。現在は経過観察中ですが、今後の再発や転移の可能性に備え、慎重にモニタリングを継続しています。

最後に

猫のGISTは比較的新しい診断名であり、治療や予後評価に関する知見も日々進化しています。今回のように早期の画像診断と外科治療により、腫瘍を完全に切除できたことは非常に意義深い結果となりました。飼い主様とともに今後の経過を丁寧に見守っていきます。