上腕骨骨折とは?

上腕骨骨折は、犬の前足の肩と肘をつないでいる「うで」骨が折れる状態を指します。

犬の前肢の骨折全体の約34%を占め、骨の中央部分から遠位側(肘関節に近い部位)でよく発生します。原因の多くは交通事故や高所からの落下ですが、成長が終わっていない犬では軽度な衝撃でも発生する場合があります。

診断は、触診やレントゲン検査をもとに行い、骨折の位置や骨折のタイプを詳しく評価し、それにもとづいて適切な治療法を選択する必要があります。

上腕骨の成長板骨折とは?

成長板骨折は、成長期の犬の骨の両端にある成長板(骨端板)が骨折することを指します。成長板は骨の長さを伸ばす役割を果たし、骨の成長が終わる時期(約1歳)まで重要な部分です。この部分が骨折すると、正常な骨の成長が妨げられて骨が変形したり、左右の骨の長さに違いが生じる可能性があるため、適格な診断と早期の治療が非常に重要です。

犬や猫では特に上腕骨遠位側の成長板骨折が発生しやすく、この部位での骨折は関節内骨折(骨折線が関節内に入っている骨折)が生じやすいため、診断が遅れた場合や解剖学的整復(元通りの形に整復すること)ができなかった場合には、軽度から重度の後遺症が残る可能性があります。

上腕骨顆内亀裂(Humeral intra condypar fissure:HIF)とは?

上腕骨の顆間には、もともと二次骨化中心と呼ばれる成長板が存在し、これは生後8–12週齢で閉鎖(つまり癒合してひとつの骨になる)します。

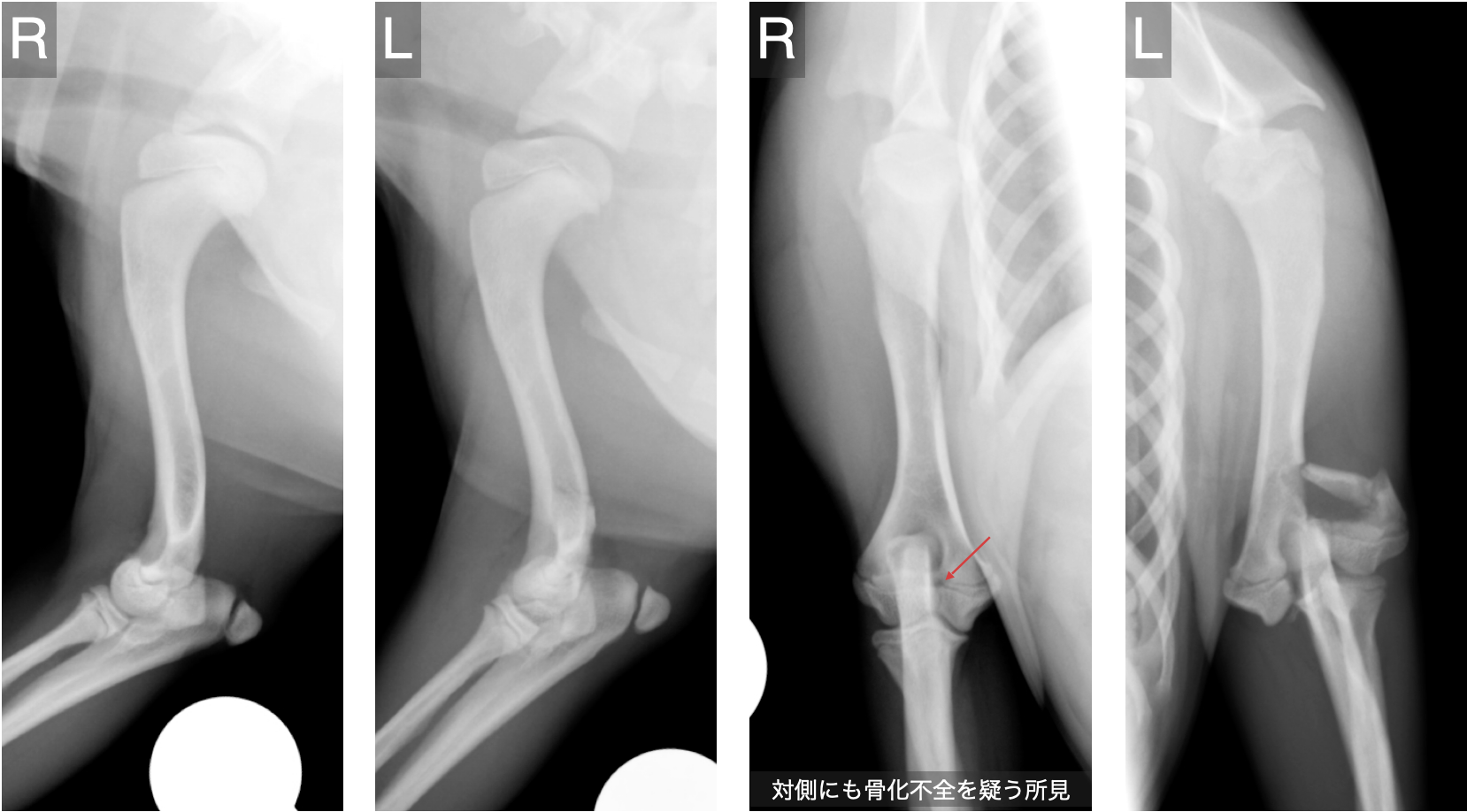

この二次骨化中心が閉鎖しない病態は上腕骨顆骨化不全(Incomplete ossification of humeral condyle:IOHC)と呼ばれ、骨折が生じやすいリスク因子となります。IOHCの好発犬種としてスパニエル種やラブラドール・レトリーバー、ミニチュア・ピンシャー、ロットワイラーなどが報告されています。

また、近年では慢性負荷による疲労骨折が上腕骨顆に生じることが報告されており、IOHCと慢性負荷による疲労骨折をあわせて上腕骨顆内亀裂(HIF)と呼ばれています。

HIFについては、レントゲン画像で診断がつきづらい場合にはCT検査が必要となります。

上腕骨骨折の原因は?

おもな原因は、交通事故や高所からの落下、他の動物との衝突などの外傷です。また、骨腫瘍や栄養不足など、骨の健全性を損なう病気も骨折の要因になります。骨折は通常、強い力が上腕骨に加わることで発生しますが、特に小型犬や若齢犬では、骨の発達途中で骨自体の強度が弱いため、比較的軽い衝撃でも骨折することがあります。

上腕骨を骨折しやすい犬種や年齢は?

上腕骨骨折は、成長期の若齢犬に多く見られます。若齢犬では骨が成長中で柔軟性が少ないため、小型犬や中型犬が骨折しやすい傾向があります。また、活動量の多い犬種(ラブラドール・レトリバーやジャック・ラッセル・テリアなど)は、高所からの飛び降りや激しく走り回ることが原因で骨折のリスクが高まります。一方、高齢犬でも骨密度が低下して筋肉の衰えが影響し、骨折しやすくなることがあります。

上腕骨を骨折するとどんな症状がでるの?

骨折した犬では患肢を使わなくなり、足を浮かせるような行動がみられます。また、骨折部位の腫れや痛み、触診時の異常音(捻髪音)も特徴です。場合によっては骨が皮膚を突き破る「開放骨折」が生じることがあります。肘や肩周辺の神経や筋肉へのダメージがある場合、症状がさらに複雑になることがあります。特に上腕骨の外側を通る橈骨神経という神経を損傷すると、ナックリング(足の甲を地面につけたまま歩こうとする状態)が生じるため、注意が必要です。

上腕骨骨折の治療方法は?

上腕骨骨折の治療には、骨を元の位置に戻して固定する方法が取られます。軽度な場合はギプスや包帯で固定する保存療法が用いられることもありますが、多くは手術が必要です。手術には、骨プレートや髄内ピン、創外固定器などが用いられます。骨折の状態や犬の健康状態に合わせて、適切な治療法を選択します。

もっと詳しく!!/上腕骨骨折のパターンと治療方法(準備中)

*クリックすると詳細が表示されます。

もっと詳しく!!/上腕骨成長板骨折のパターンと治療方法(準備中)

*クリックすると詳細が表示されます。

上腕骨骨折と診断されたら手術した方がいいの?

ほとんどの場合、手術が推奨されます。

手術をしない場合、骨が正しい位置に癒合せず、将来的に歩行障害や慢性的な痛みを引き起こすリスクがあります。特に、骨が粉々に折れていたり、骨折部が大きくずれている場合、または開放骨折の場合は、手術が不可欠です。

上腕骨の外側を通る橈骨神経が損傷していると、後遺症としてナックリングが残ることがあるため、術後は慎重な経過観察が必要です。

上腕骨骨折の手術のあとの管理はどのくらい必要なの?

骨が完全に癒合するまでの期間は、健康状態や年齢によりますが6~8週間程度が一般的です。この間、運動は引き綱を使った制限的な散歩に限られ、室内でも過度な動きがないよう注意が必要です。また、術後の経過によってはリハビリテーションが患肢の機能回復と筋力維持に重要な役割を果たします。

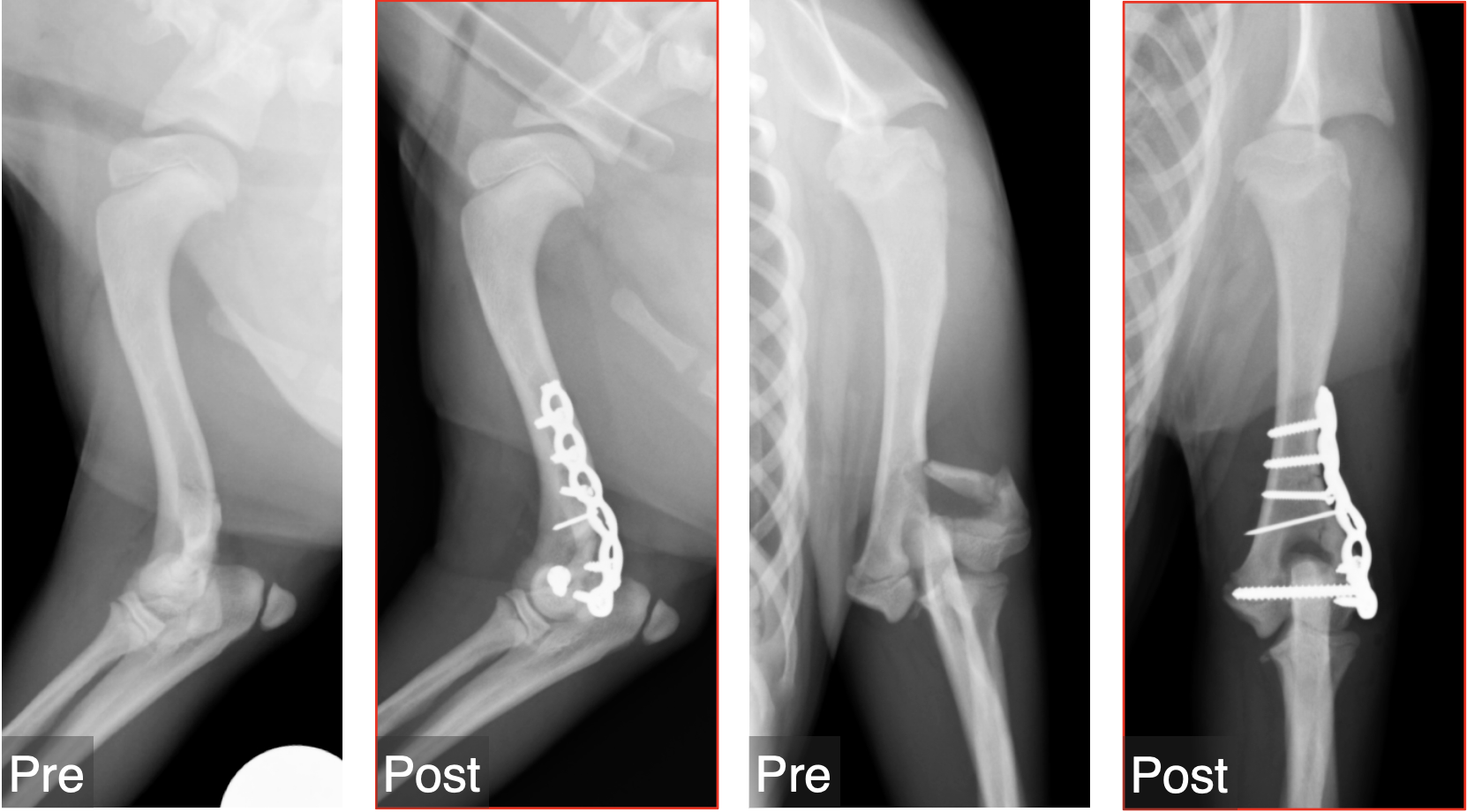

Case01 ボストン・テリア 4ヵ月齢 3.9kg 左側上腕骨顆間骨折+外側上顆粉砕骨折

*クリックすると画像が表示されます。

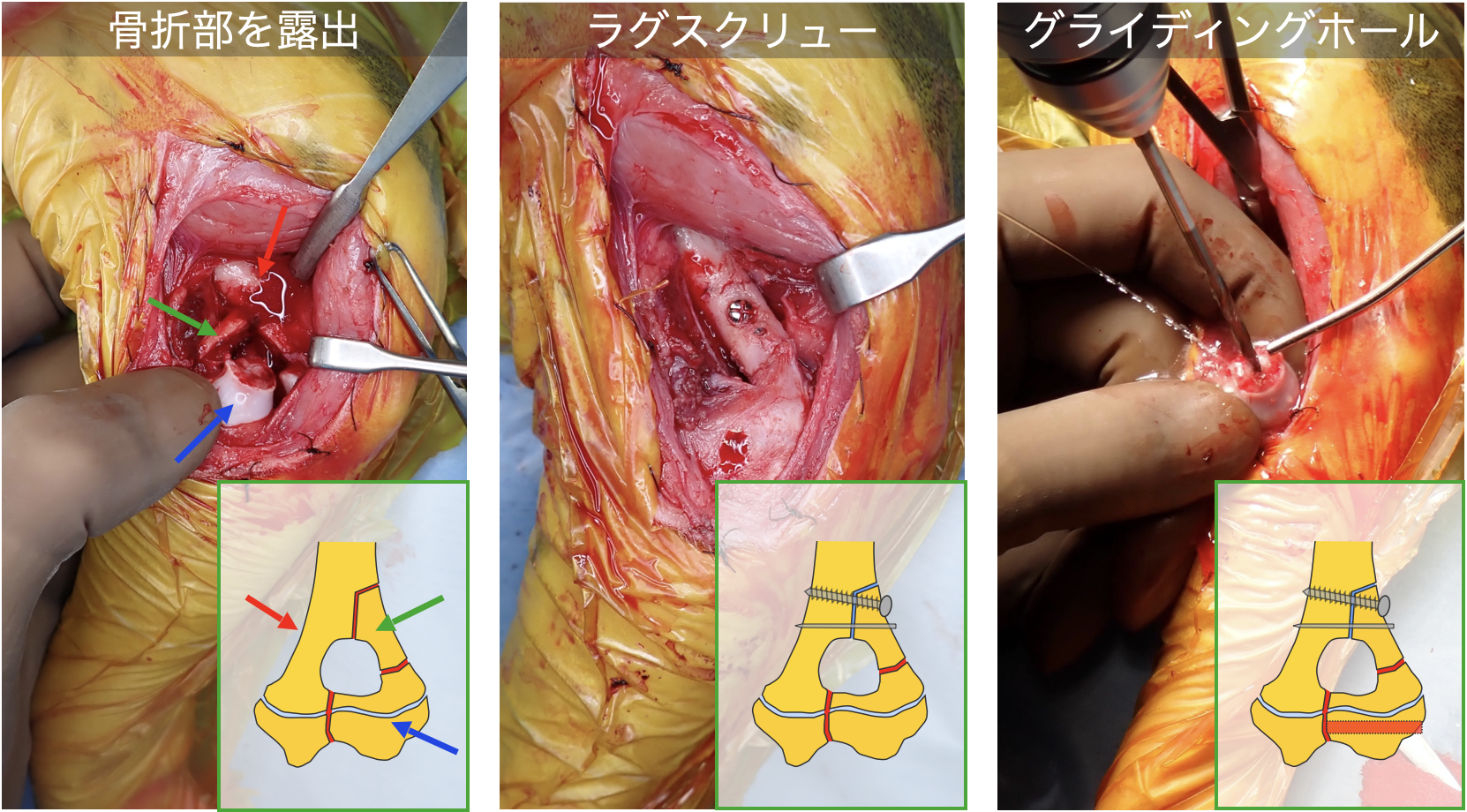

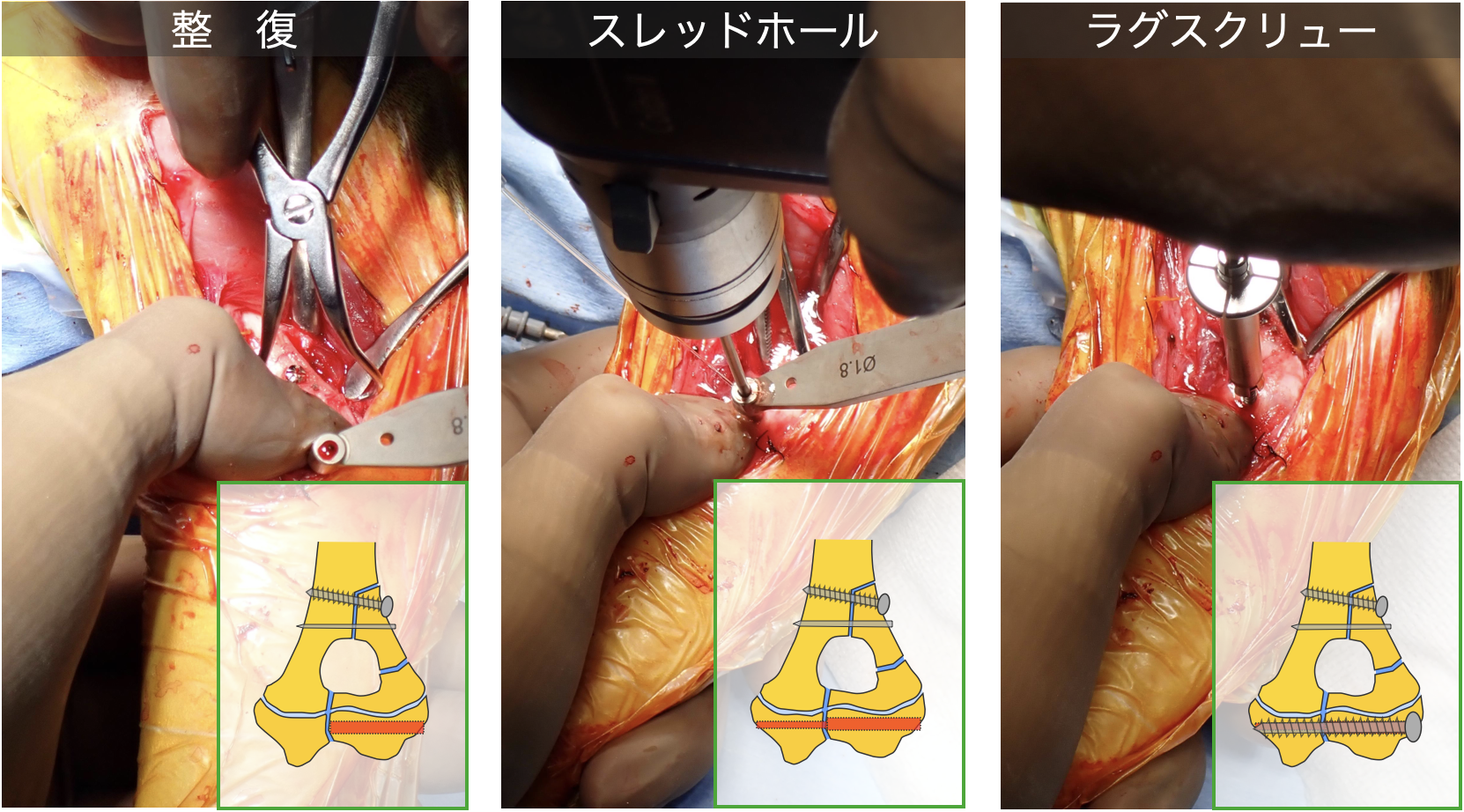

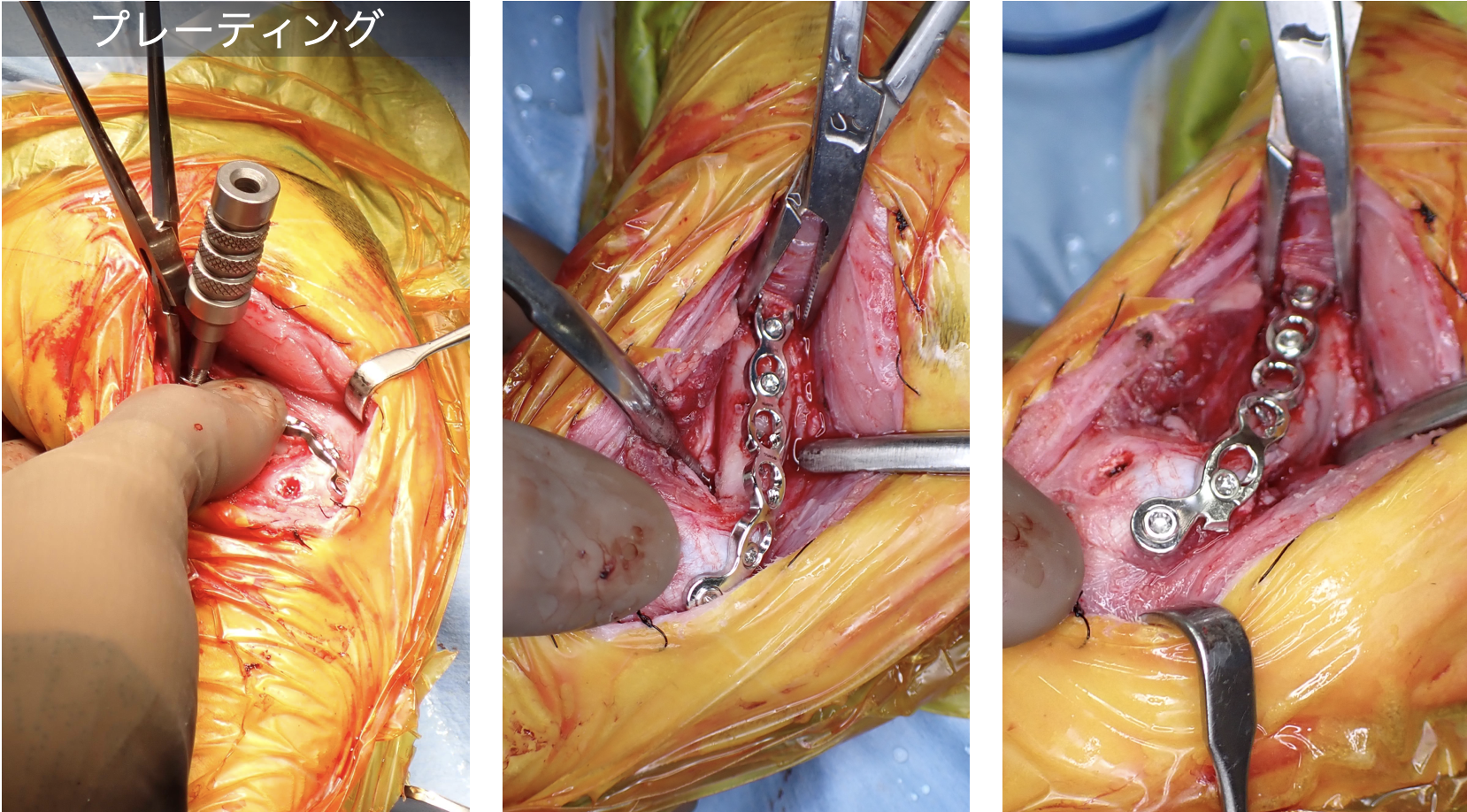

術中所見

*手術中の写真が含まれています。閲覧される場合にはご注意ください。