骨折ってどんなケガ?

外力が加わることで骨格を構成する骨が折れてしまうケガをさします。

骨折は折れ方によって分類され、この分類をきちんと行うことで適切な治療を選択できるようになります。

骨折は、骨の折れ方によって以下のように分類されます。

開放骨折

骨が皮膚を突き破って折れた骨が露出した状態。創部に汚染を伴うことが多く、早急な処置が必要です。

閉鎖骨折

骨折部位の皮膚が破れていない状態をさします。

完全骨折

骨の連続性が完全に断たれた状態をさします。

不完全骨折

骨に亀裂(ひび)が入った状態で、骨の連続性は一部保たれています。

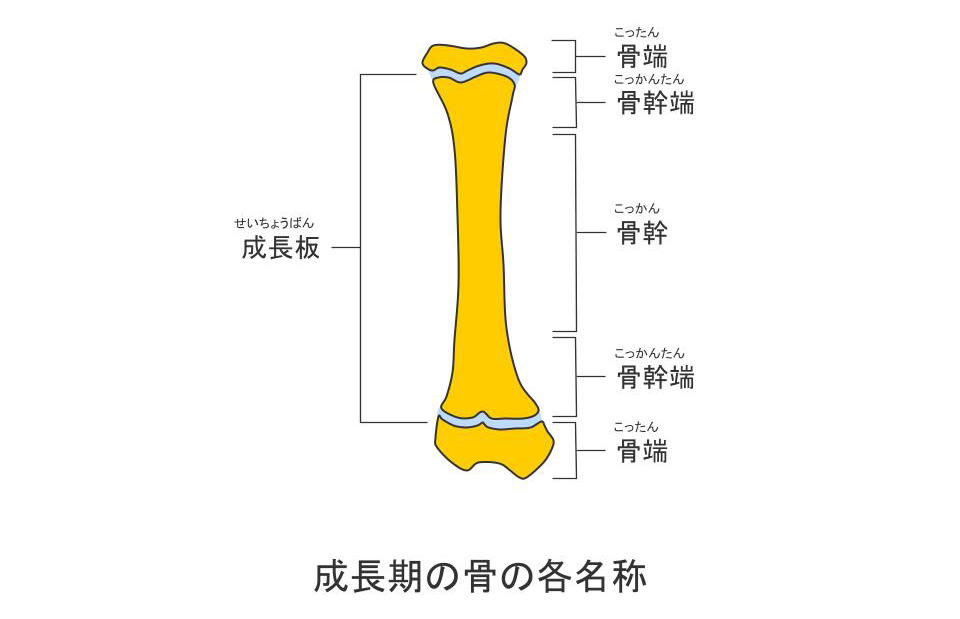

骨折の位置により関節内、骨端、骨幹端、骨幹部に分類されます。

関節内骨折は、ケガをしてから可能な限り早く元の形状に戻す(解剖学的整復)ことが必須で、治療がうまくいかないと重篤な後遺症が残ってしまいます。

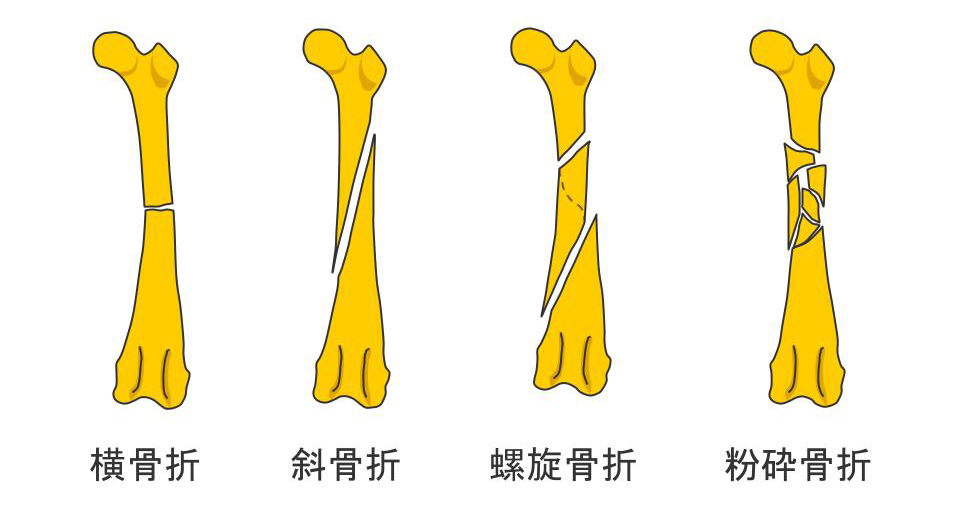

横骨折

骨の長軸に対して垂直に骨が折れた状態をさします。

斜骨折

骨の長軸に対して斜めに骨が折れた状態をさし、短斜骨折と長斜骨折に分類されます。この骨折は、骨折部が鋭利な形状を呈するため、開放骨折にならないか注意が必要です。

らせん骨折

骨の長軸に対してらせん状に骨折線が生じた状態をさします。

粉砕骨折

折れた骨が3つ以上存在する状態をさします。

- Ⅰ型:骨折線は成長板のみに存在します。

- Ⅱ型:骨折線は成長板から骨幹端の一部に存在します。

- Ⅲ型:骨折線が成長板から骨端の一部に存在する関節内骨折です。

- Ⅳ型:骨折線が骨端から成長板を越えて骨幹端まで入っている関節内骨折です。

- Ⅴ型:成長板の圧迫骨折で、初期診断は困難です。

骨折によってどんな症状がでるの?

キャンと鳴いたあとに痛めた足を挙げるようになることが一般的ですが、飼い主さんが留守にしていた場合では、帰宅してから足をあげていることに気づくこともあります。また、骨折は激しい痛みを伴うことが多いので、飼い主さんが触ろうとすると怒ったり、噛みついたりすることもあります。

4ヵ月齢未満のかなり若い時期では、骨折してもすぐに痛めた足を使うようになることもあるので、足を使うようになったからといって安心せず、きちんと病院で診察を受けることが望ましいです。

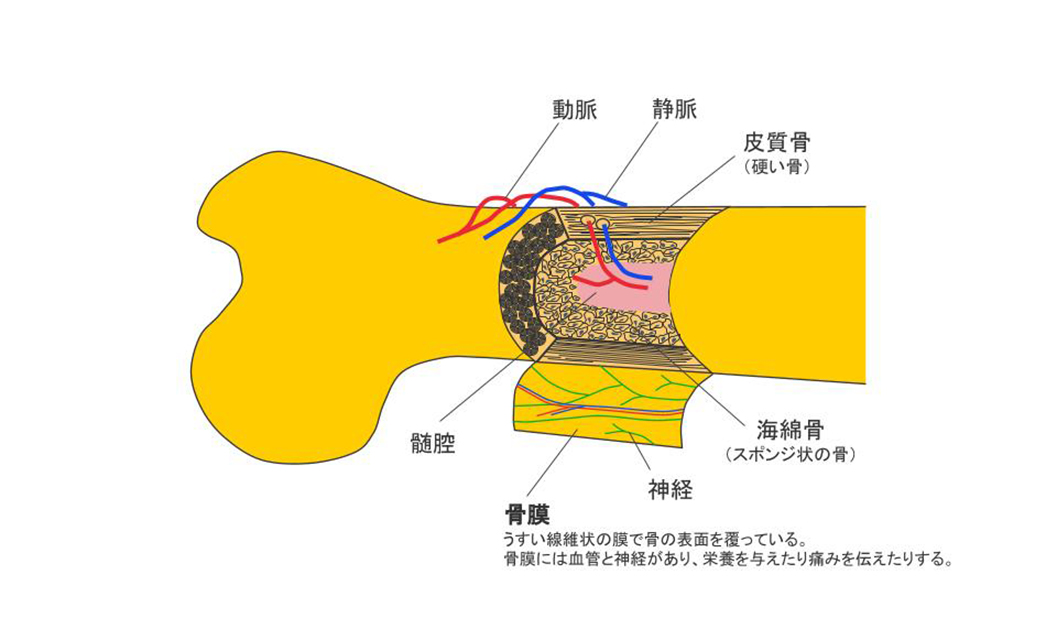

骨自体には神経は分布していませんが、骨を取り巻く骨膜には神経が分布しており、骨折が生じると骨膜の損傷によって痛みが生じます。また、骨のまわりには血管や神経、筋肉が豊富なことから、骨折が生じると出血が起こったり、周囲の組織の損傷による腫脹(腫れ)が生じたりします。

骨折しやすい品種や年齢は?

骨折は外傷なのでさまざまな品種に発生しますが、特に発生の多い犬の橈尺骨骨折では、トイ・プードルやポメラニアン、チワワ、ヨークシャー・テリアなどのトイ犬種やイタリアン・グレーハウンドに多い傾向がみられます。また、年齢は2歳未満と若い時期にケガをしやすい傾向がありますが、年をとって骨が脆くなった頃に骨折してしまうこともあります。

骨折の原因は?

外的要因

トイ犬種の骨折のほとんど原因は、ソファや椅子からジャンプした際の着地の失敗や抱っこ中の転落です。着地するところはフローリングなどの滑りやすい環境であることが多いです。他には、自転車走行中にカゴから転落したり、高所からの転落や交通事故といった比較的外力の大きなケガがあげられます。

内的要因

成長期には骨の両端に成長板という軟骨からなる“骨を作る工場”があります。この成長板は、骨と比べて強度が弱いことから、外力によって成長板で骨折が生じやすい傾向があります。

高齢になると骨密度が低下してヒトの「骨粗鬆症」のような状態になり、転倒などの小さな外力によって骨折が生じることがあります。また、骨自体の強度が低下する原因として、腫瘍が隠れている場合もあるので、高齢になってから骨折してしまった場合には注意が必要です。

骨折はどうやって診断するの?

ケガをした足先がぷらぷらしている場合には、骨折を容易に疑うことができますが、確定診断にはレントゲン撮影を行います。

レントゲン撮影の目的は、骨折部の状態(位置、折れ方など)を評価することと、反対側の骨の形態を確認することです。特に成長期の骨折では、ケガをした直後には骨折線が見えにくかったり、あとで骨が変形していくことがあるので、ケガをしたあとの経過には注意が必要です。

骨折の治療方法は?

骨折に対する基本的な治療は、折れた骨を“整復”して“安定化”させることです。

ただし、治療がうまくいくかどうかは、折れた骨がどのように治っていくかを理解する必要があります。

手術によって骨どうしをしっかり安定化させてあげることで、骨としてつながることができ、骨癒合を達成することができます。一方で、包帯で骨折した部分を安定化させようとしても、骨のまわりには筋肉や皮膚といったやわらかい組織が存在するため、不安定が残ってしまいます。骨どうしは自分の力で治ろうとしますが、動揺が大きいと骨のような硬い組織はつくれないので、やわらかい組織でつながろうとします。このような状況が続くと、骨が曲がってつながる“変形癒合”になったり、骨どうしが動揺を残したままやわらかい組織でつながる“癒合不全”というトラブルに進行していきます。

変形癒合や癒合不全が生じると、足を挙げたままになったり、足先の向きが異常な方向を向いていたり、重篤な機能障害が残ってしまいます。

保存療法

犬と猫は、ヒトと違って自分のケガと安静の必要性を理解できないので、ほとんどの骨折の治療は手術が必要となります。

保存療法は、包帯による安定化と運動制限からなります。上腕骨と大腿骨は、骨のまわりの筋肉が厚く、包帯による十分な安定化をはかることができません。

指先の骨折やあまり体重のかからない部位での骨折は、保存療法の適応となることがあるので、診察の際にしっかり相談しましょう。

外科療法

手術の方法は大きく分けて以下の4種類の方法があります。

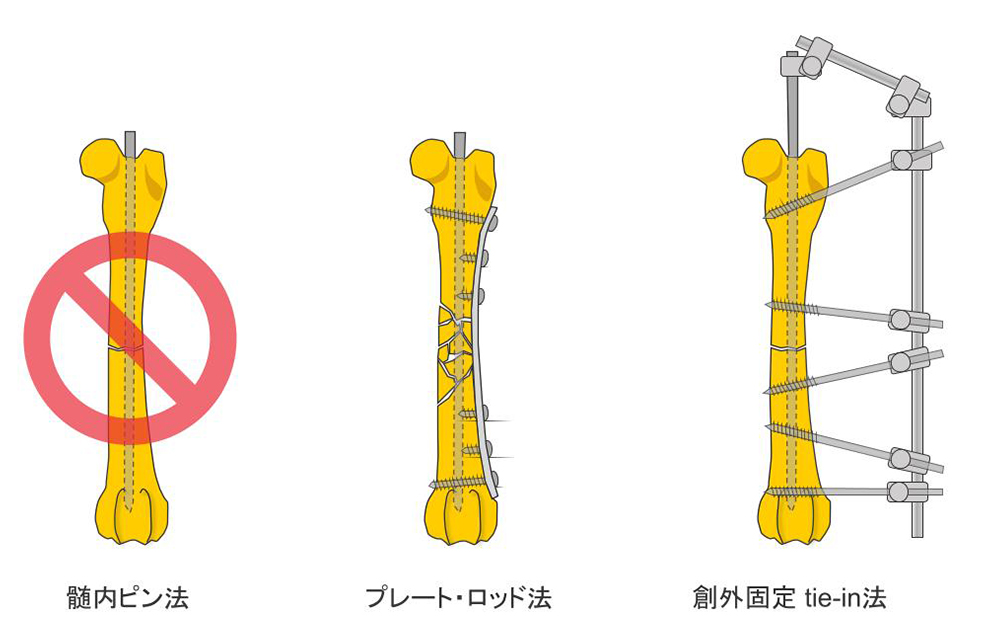

髄内ピン法

骨は基本的に筒状の形状をしており、皮質骨(まわりの硬い骨)と海綿骨(なかの柔らかい骨)から構成されています。髄内ピン法は、この海綿骨の部分にピンを入れて安定化させる方法です。

この方法は曲げる力には強いものの、捻る力には弱いため、変形癒合や癒合不全が生じる可能性があり、最近は骨折の手術に単独で使われることはほとんどなくなりました。髄内ピン法は、プレート固定法と併用したり(プレート・ロッド法)、創外固定法と併用することで、弱点を補ってより強固な固定法として使用されます(tie-in法)。

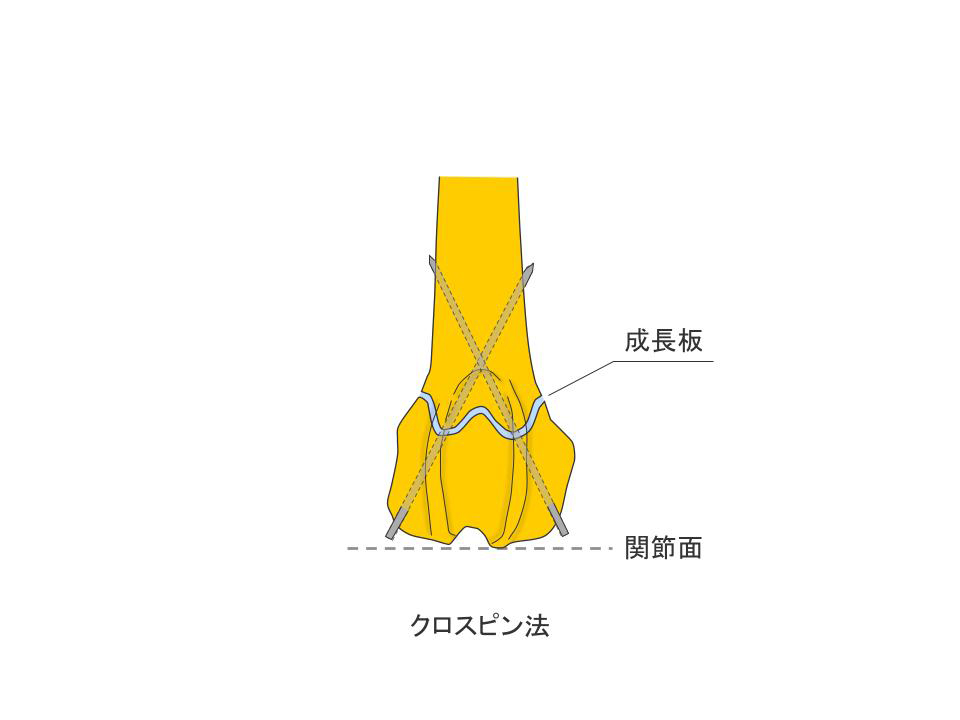

クロスピン法

骨折部位が骨の端に寄っている場合や、成長板で骨折が生じた場合に適応となります。ずれた骨片同士を元の位置に整復し、交差するようにピンを刺して固定します。

関節を動かすとピンが皮膚に接触して違和感を引き起こすことが多いため、骨が癒合したらピンを外すことが多いです。

プレート固定法

ずれた骨片同士を元の位置に整復し、金属のプレートとネジで固定する方法です。

プレート固定は、骨にかかるさまざまな方向の負荷に対して十分に抵抗することができ、プレートは皮膚の下に埋まっているので、術後の管理にあまり手間がかからず快適に過ごすことができます。

ただし、プレートを体の中に残したままにしておくと、骨が癒合したあとに骨が痩せていくことがあるので、定期的にレントゲンを撮影して確認しましょう。

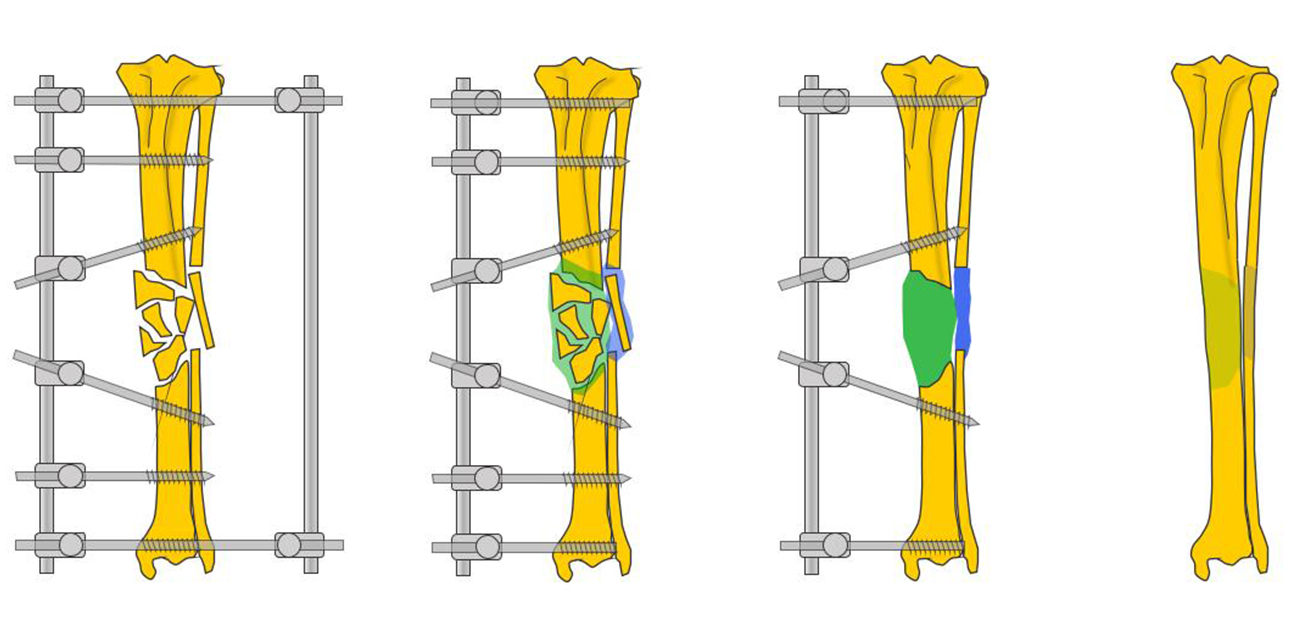

創外固定法

体の外から骨にピンを刺して、体の外の固定具で安定化させる方法です。

創外固定法は、段階的にインプラントによる固定強度を落とすことができ、それに応じて骨折を治そうとする反応(仮骨増生)を促すことができます。この方法は、骨が癒合したあとに固定具をすべて外すので、インプラントが生体内に残ることがありません。ただし、固定具の増し締めやピンの周囲の消毒など術後の処置が必要で、固定具を外す際には鎮静や麻酔が必要になります。

骨折と診断されたら手術した方がいいの?

犬はヒトと違って自分のケガと安静の必要性を理解できないので、手術が必要となることがヒトよりも多いです。骨の中には生きた細胞があり、骨折しても治る能力を備えています。しかし条件を整えないと、骨は癒合しません。骨が癒合するための条件は、診察したうえで判断します。ここは重要なポイントになるので、しっかり相談しましょう。

骨折の手術のあとは普通に歩けるようになるの?

基本的には元通りの生活に戻ることを目標に手術を行います。

ただし、関節内骨折や粉砕骨折といった難易度の高い骨折や、骨折してから時間が経過している場合には、なにかしらの後遺症が残る可能性があります。また、かなり若い時期(5ヵ月齢未満)に骨折してしまった場合、骨が癒合しても成長とともに変形が生じることがあるので、術後のフォローアップが大切です。

骨折を防ぐにはどうしたらいいの?

骨折の多くは、若い時期に屋内での小さな外力(ジャンプ後の着地失敗、抱っこ中の転落)によって生じます。したがって以下のことに注意してあげると良いでしょう。

- ・抱っこのしかたの工夫

小さなお子様にはなるべく抱っこは我慢してもらったり、抱っこから下ろす際には犬の足先が地面につくまでは犬の体を支えた状態を保ちます。 - ・生活環境の工夫

フローリングなどの滑りやすい床は少ない方が望ましいです。変更が難しい場合には、よく遊ぶ場所やよくご飯を欲しがる場所には滑らないマットを敷きましょう。 - ・足先のケア

足の裏の毛が生えていると滑りやすい原因になりますので、定期的に動物病院で足の裏の毛を刈ってもらったり、爪を切ってもらいましょう。