椎間板ヘルニアってなに?

椎間板とは、背骨(脊椎)を構成する椎骨と椎骨のあいだにある軟骨様の組織です。

背骨の動きをスムーズにしたり、衝撃を吸収したりする「クッション」のような役割を担っています。

椎間板ヘルニアは、この椎間板が本来の位置から逸脱し、すぐ上を通っている脊髄を圧迫することで、痛みや麻痺などの神経症状を引き起こす病気です。

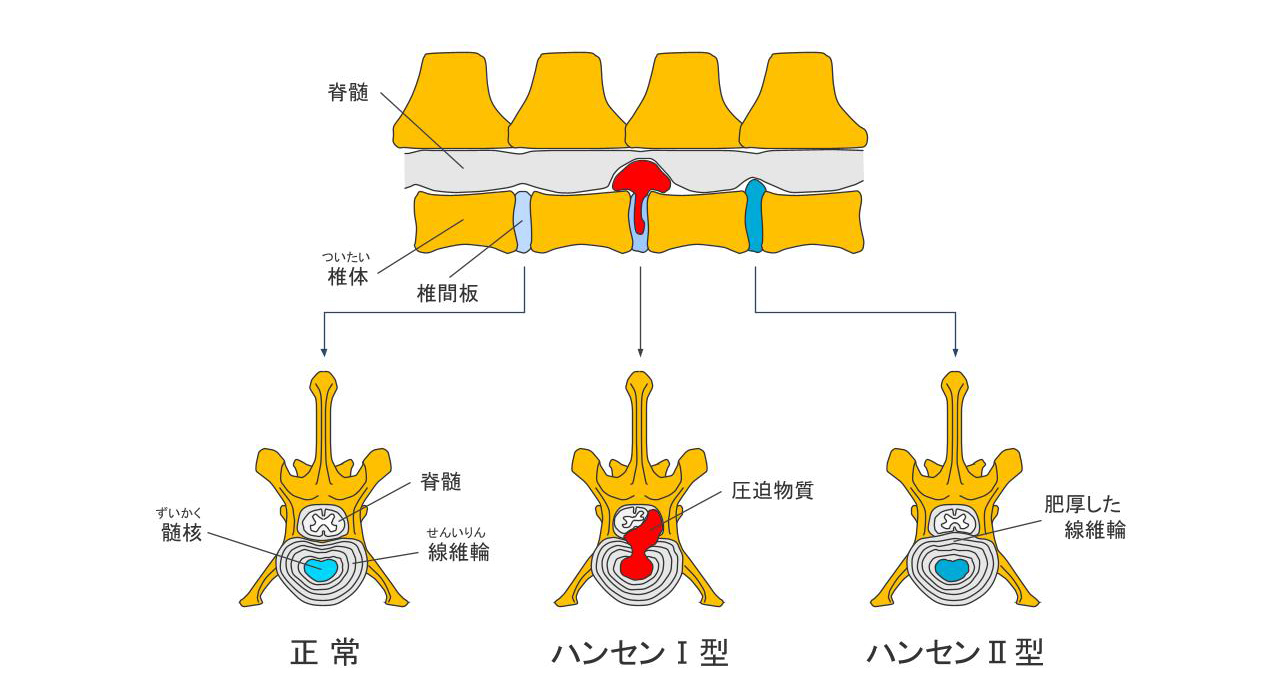

発症の仕方によって、「ハンセンⅠ型」と「ハンセンⅡ型」の2つに分類されます。

ハンセンⅠ型

ハンセンⅠ型は椎間板の中心にある髄核が外に飛び出すタイプです。

突然の激しい痛みや麻痺を引き起こす急性発症型です。

とくにミニチュア・ダックスフンドやウェルシュ・コーギーなど、胴が長くて足が短い犬種に多く見られます。

ハンセンⅡ型

ハンセンⅡ型は椎間板の変性がゆっくり進行するタイプです。

慢性的な痛みやふらつきがみられる慢性型です。

加齢や姿勢のクセなども関与して発症します。

椎間板ヘルニアの原因は?

椎間板は、中心にある髄核(ずいかく)と、それを囲む線維輪(せんいりん)からできています。

この構造がクッションのような役割を果たし、脊椎(背骨)の動きを滑らかにしています。

椎間板ヘルニアの主な原因は、この椎間板の変性(劣化)です。

とくに「軟骨異栄養犬種」と呼ばれる犬種では、若いうちから椎間板が変性しやすいことが知られています。

椎間板の中心にあるゼリー状の髄核が乾いて硬くなり、砂利状に変わってしまうと、ちょっとした動作のなかでも脊髄側へと飛び出してしまい、神経を圧迫してしまいます。

この圧迫が痛みや麻痺の原因となり、椎間板ヘルニアとして発症するということです。

椎間板ヘルニアを起こしやすい犬種は?

以下のような犬種は、椎間板が若いうちから変性しやすい「軟骨異栄養犬種」に分類され、椎間板ヘルニアを起こしやすい体質をもっています。

- ミニチュア・ダックスフンド

- フレンチ・ブルドッグ

- ウェルシュ・コーギー

- ビーグル

- シー・ズー

- アメリカン・コッカー・スパニエル

- パグ

- ペキニーズ

とくにミニチュア・ダックスフンドは発症率が高いため、飼い主様も注意が必要です。

椎間板ヘルニアによってどんな症状がでるの?

椎間板ヘルニアの症状は、どの部位の椎間板でヘルニアが起きたかによって異なります。

首の椎間板ヘルニアでは以下のような症状が見られます。

- 突然「キャン!」と鳴いて痛がる

- 首を動かすのを嫌がる

- 四肢のふらつきや麻痺がでる

腰の椎間板ヘルニアでは、

- ケージから出てこない、動きたがらない

- 後肢がふらつく

- 後肢が立たない、起き上がれない

- 痛みのために震える

といった変化が目立ちます。

急性型であるハンセンⅠ型では、症状の重症度を5段階で評価することが一般的です。

ここから先は胸腰部椎間板ヘルニアについて説明します。

▶︎頚部椎間板ヘルニア(準備中)

胸腰部椎間板ヘルニアの重症度の評価

椎間板ヘルニアでは、症状の進行度によって「グレード1〜5」の5段階で評価されます。

とくに胸から腰のあたり(胸腰部)で起こるヘルニアでは、後肢のふらつきや麻痺が目立つため、この評価が治療方針を決めるうえでとても重要です。

グレード1:痛みのみ

- 「キャン」と鳴いて震える

- 背中を丸めて大人しくなる

- 自力で歩くことはできる

この段階では神経症状(麻痺など)は見られませんが、痛みを示す様子があります。

他の腰痛や内臓の痛みなども鑑別が必要な段階です。

グレード2:後肢のふらつき

グレード2では自力で歩行することはできますが、後肢のふらつきが目立ちます。

爪を床に擦るように歩いたり、ナックリングといって足先がひっくり返ったまま歩いたりするようになるのが特徴です。

グレード3:歩行困難+痛覚あり

グレード3は自力で歩くことができない状態です。

グレード3以上はすべて見た目は同じく起立困難ですが、神経の感覚が残っているかどうかで区別されます。

この段階では足先をつねると痛覚が残っていることが確認できます。

ただし、グレード3の状態は自力で排尿することができても、腰を持ち上げることができません。

下半身が排泄物で汚れやすくなるため、定期的にきれいにしてあげることが大切です。

グレード4:歩行困難+浅部痛覚なし+深部痛覚あり

グレード4では起立困難に加えて足先を爪でつねっても痛がらなくなります(浅部痛覚の消失)。

グレード4以上の麻痺では、膀胱麻痺も併発することがあり、排尿管理が必要になります。

グレード5:歩行困難+浅部痛覚なし+深部痛覚なし

グレード5では起立困難に加えて足先の骨を圧迫されても痛がらなくなります(深部痛覚の消失)。

深部痛覚がない状態が長時間続くと、回復が難しくなるため、非常に緊急性の高い状態です。

深部痛覚の確認はご家庭では難しいので動物病院で確認してもらうようにしましょう。

椎間板ヘルニアはどうやって診断するの?

愛犬が足を引きずったり、痛がったりしていると「もしかしてヘルニア?」と不安になりますよね。

実際に椎間板ヘルニアを診断するには、神経の異常があるかどうかを見極めて、どこに問題があるのかを調べる必要があります。

検査は段階的に行われ、まずは身体検査や神経学的検査から始めます。

神経学的検査

神経学的検査は椎間板ヘルニアが疑われるときに最初に行う大切な検査です。

歩き方や反射、痛みへの反応などを確認し、「どのあたりの神経が障害を受けているのか」「どれくらい症状が進んでいるのか」がわかります。

この検査によって、どこに異常があるか(病変の部位)をある程度絞り込むことが可能です。

もっと詳しく!!

神経学的検査について(準備中)

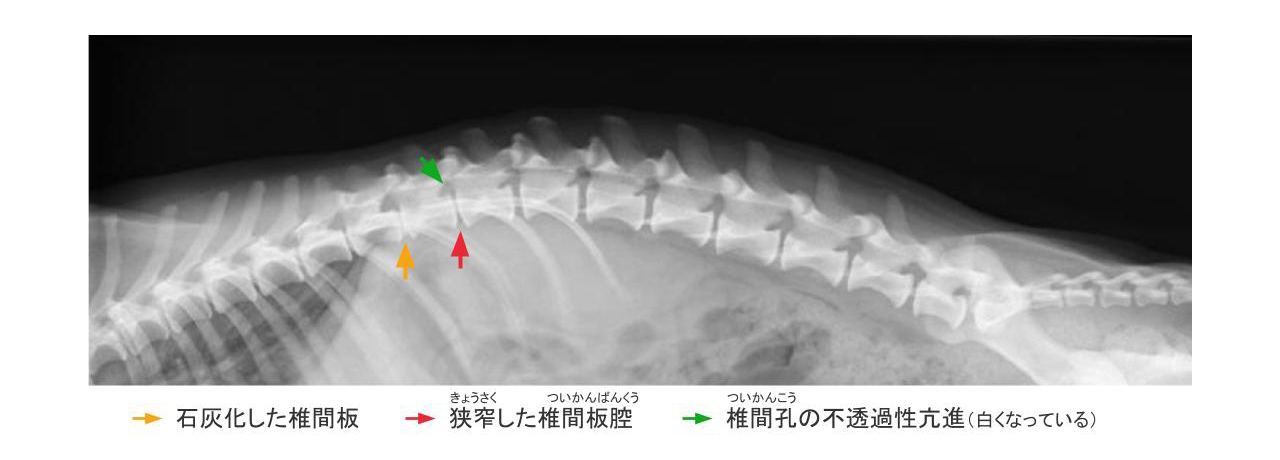

レントゲン検査

レントゲンでは、骨の異常や椎間板の変化がないかを調べます。

以下のような所見が見つかることがあります。

- 椎間板が石のように白く映る(石灰化)

- 椎間板の隙間が狭くなっている

- 神経の通り道が狭くなっている

ただし、レントゲンだけで椎間板ヘルニアと確定診断することはできません。

あくまで補助的な検査となります。

CT検査

CTとは、Computed Tomography(コンピューター断層撮影)の略で、X線を利用して体内の状態を断面像として描出する検査です。

椎間板ヘルニアの診断によく使われます。

- 石灰化した椎間板が神経を圧迫している様子が見える

- 病変の位置や程度を立体的に把握できる

- 検査時間が短く、麻酔中にそのまま手術に進められる

といったメリットがあります。

一方で、軟らかい組織(神経そのもの)の変化は苦手なため、状態によっては他の検査との併用が必要な検査です。

MRI検査

MRIとは、Magnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像)の略で、強い磁石と電波を利用して体内の状態を断面像として描出する検査です。

MRIでは、脊髄や神経の状態を詳しく観察することができます。

- 神経の圧迫や炎症、浮腫(むくみ)などの変化も見える

- 椎間板ヘルニア以外の病気(脊髄腫瘍、脊髄梗塞など)も診断できる

- 放射線を使わないため被ばくがない

というメリットがあります。

ただし、CTに比べて検査時間が長く、外部の施設で行うことが多いため、MRIが撮れるかどうかは確認しておきましょう。

もっと詳しく!!/椎間板ヘルニアの診断におけるCTとMRIの違い

*クリックすると画像が表示されます。

| CT | MRI | |

|---|---|---|

| 得意分野 | 骨や石灰化の確認 |

脊髄など軟部組織の評価 |

| 検査時間 |

10〜30分程度 |

30〜90分程度 |

| 放射線被ばく |

あり(X線使用) |

なし(磁気使用) |

| 椎間板ヘルニアの診断率 |

約90%(石灰化病変) |

ほぼ100% |

| そのまま手術可能? |

可能(同じ麻酔下で手術へ移行可) |

外部施設で行うため別日になることが多い |

| その他 |

脊髄造影を併用することもあり |

その他の神経病変も見つかる可能性がある |

※診察時の状態によって上記の違いを加味したうえで治療方針を相談させていただきます。

注意すべき他の脊椎・脊髄疾患

線維軟骨塞栓症、脊髄梗塞、椎間板脊椎炎、椎体骨折・脱臼、多発性筋炎、くも膜憩室、膿瘍、虚血性脊髄症、虚血性神経筋障害、炎症性中枢神経疾患、腫瘍性疾患など

椎間板ヘルニアの治療方法は?

犬の椎間板ヘルニアの治療は、症状の重さや麻痺の進行具合に応じて大きく2つに分けられます。

- 手術をしない「保存療法」

- 圧迫を取り除く「外科療法」

それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。

保存療法

保存療法は軽度の症状(痛みだけ、麻痺がない)や、状態が安定している場合に選ばれる治療法です。

保存療法の目的は、椎間板の突出による神経の圧迫が自然におさまるのを待ちながら、症状をやわらげることです。

鎮痛剤や抗炎症剤を使用しますが、最も重要なのは厳重なケージレストです。

ケージレストは、病状にもよりますが2〜6週間程度継続します。

保存療法の一環として、背中を安定化させるコルセットを使用することもあります。

外科療法

外科療法は、脊髄を圧迫する椎間板物質を物理的に除去する方法です。

圧迫物質を取り除くので、麻痺は保存療法に比べて早く回復します。

胸腰部椎間板ヘルニアでは、脊椎の斜め上からアプローチして圧迫物質を摘出する片側椎弓切除が適応となることが多いです

もっと詳しく!!

椎間板ヘルニアに対するさまざまな手術方法(準備中)

椎間板ヘルニアと診断されたら手術しないといけないの?

椎間板ヘルニアでは一般的に後肢が立たなくなったら(後肢の随意運動消失、グレード3以上)、外科療法が望ましいとされています。

治療方法を決める際には、保存療法と外科療法の治療効果の違いと治療期間を参考にしてみましょう。

| グレード | 保存療法 | 外科療法 |

|---|---|---|

| 1 | 100% (8/8頭) |

96.7% (29/30頭) |

| 2 | 84.2% (32/38頭) |

94.7% (36/38頭) |

| 3 | 84.2% (32/38頭) |

93.5% (43/46頭) |

| 4 | 81.3% (13/16頭) |

94.9% (37/39頭) |

| 5 | 7.1% (1/14頭) |

63.7% (86/135頭) |

[出典:Small Animal Spinal Disorders Diagnosis and Surgery, 2nd Edition]

脊髄軟化症ってなに?

椎間板ヘルニアがとても重度な場合、一部の犬では「進行性脊髄軟化症(しんこうせいせきずいなんかしょう)」という、命に関わる深刻な状態になることがあります。

この病気は、急激な脊髄の損傷をきっかけに、脊髄の中の組織がどんどん壊れてしまう進行性の病気です。

残念ながら多くのケースで助かることが難しいとされています。

グレート5の麻痺になった犬のうち10〜12%で進行性脊髄軟化症を発症する危険性があります。

進行性脊髄軟化症の症状は

- 抑うつ

- 激しい疼痛

- 麻痺の進行

- 前肢の麻痺

などです。

このような症状が最初の麻痺の発症から10日以内にあらわれるといわれています。

進行性脊髄軟化症は、椎間板ヘルニアの緊急手術後に発症が判明するケースもあります。

つまり、手術をしても助けられないことがあるという点で、とても難しい病気です。

近年では、進行性脊髄軟化症に対する治療方法(広範囲にわたる片側椎弓切除と硬膜切開術の併用など)が報告されています。

しかし、必ず救命できるわけではなくリスクや負担も大きいため、治療については獣医師とよく相談して決めましょう。

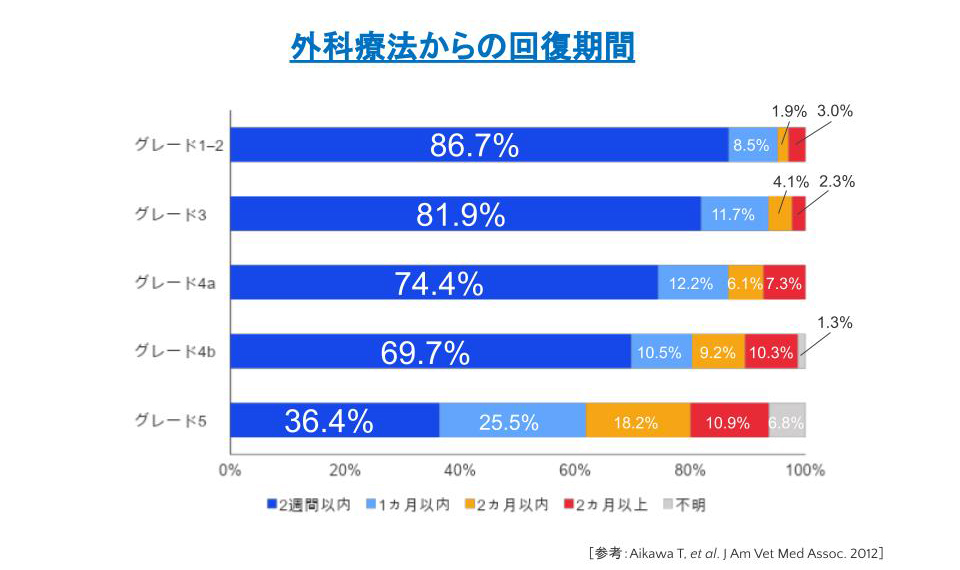

椎間板ヘルニアの手術のあとは普通に歩けるようになるの?

椎間板ヘルニアの手術をしたあと、どれくらい回復するかは「神経の損傷の程度」によって大きく変わります。

グレード4までの麻痺(深部痛覚あり)であれば90%以上の犬が手術後に自力で歩けるようになるといわれています。

早期に手術すればするほど、回復もスムーズです。

グレード5の麻痺(深部痛覚なし)では回復率は50〜60%程度です。

手術後にリハビリを長期間行い、「脊髄歩行(反射を利用した歩行)」を目指すケースもあります。

また、後躯麻痺が残った場合などは排尿・排便の介助や、床ずれ防止などのケアが必要です。

椎間板ヘルニアにリハビリは必要?

椎間板ヘルニアの治療において、リハビリテーションはとても有効です。

リハビリテーションの目的は、関節を強化して持久力を高め、関節可動域を増加させることです。

当院ではリハビリテーション専門の獣医師の診察も行っており、状態に応じて適切なメニューをご提案しています。

▶︎リハビリテーション科の専門診療

椎間板ヘルニアって予防できるの?

椎間板ヘルニアは残念ながら明確な予防法はありません。

「太っているとヘルニアになりやすいの?」というご質問もよくありますが、肥満が直接の原因になるわけではありません。

ただし、もし麻痺が起きた場合には、体重が重いほど立ち上がったり歩いたりするのが難しくなり、回復が遅れてしまうことがあります。

そのため、体重管理はとても大切です。

椎間板ヘルニアって再発することはあるの?

椎間板ヘルニアは同じ場所で再発することは少ないですが、別の部位で再発する可能性はあります。

犬の背骨は、

- 頚椎(けいつい):7個

- 胸椎(きょうつい):13個

- 腰椎(ようつい):7個

- 仙椎(せんつい):複数個

と、合計30個以上の骨が並んでおり、それぞれの間に椎間板があります。

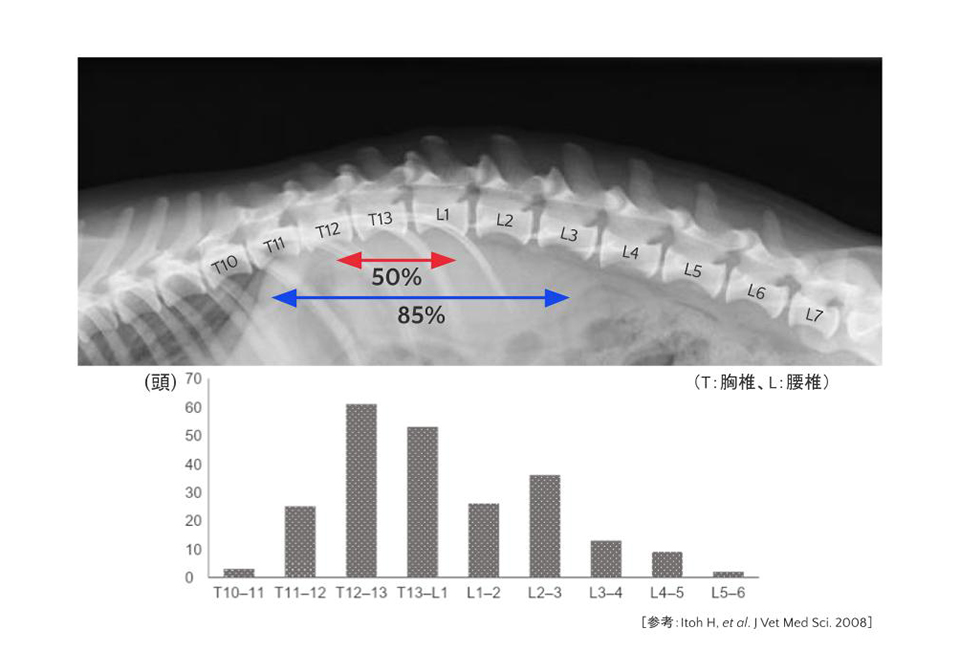

椎間板ヘルニアは特に胸椎と腰椎の境目で起こりやすい病気です。

- 第12–13胸椎間

- 第13胸椎–第1腰椎間

が約半数を占めると言われています。

また、第11胸椎から第3腰椎くらいまでの範囲で、85%が発症しているという報告もあります。

つまり、一度発症した子は別の部位でまた起こることがあるため、定期的な健康チェックや慎重な生活管理が大切です。