動画で解説!股関節形成不全

股関節形成不全ってなに?

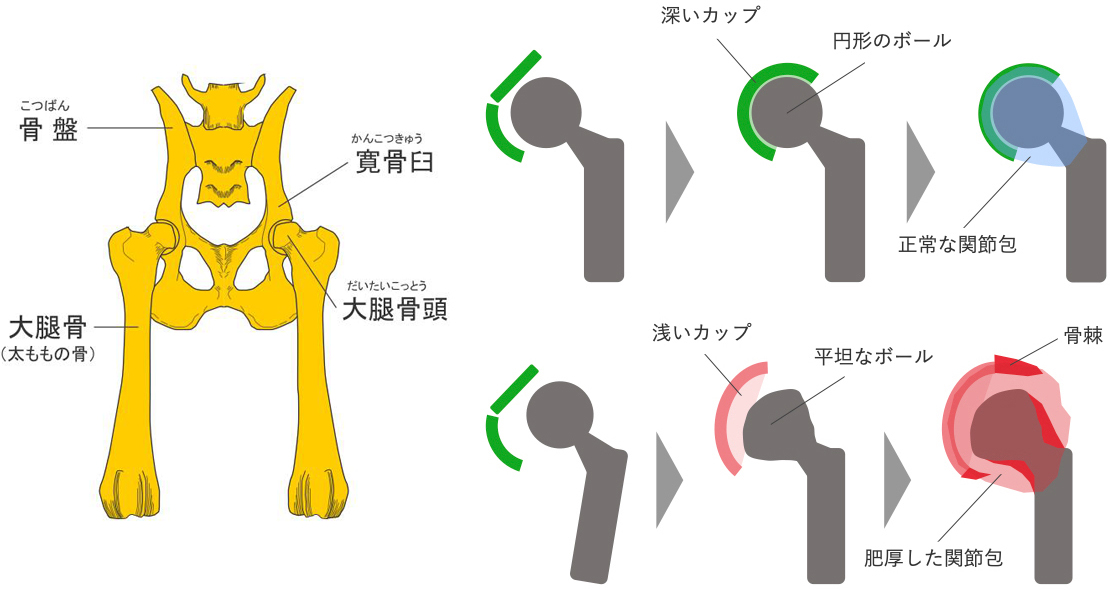

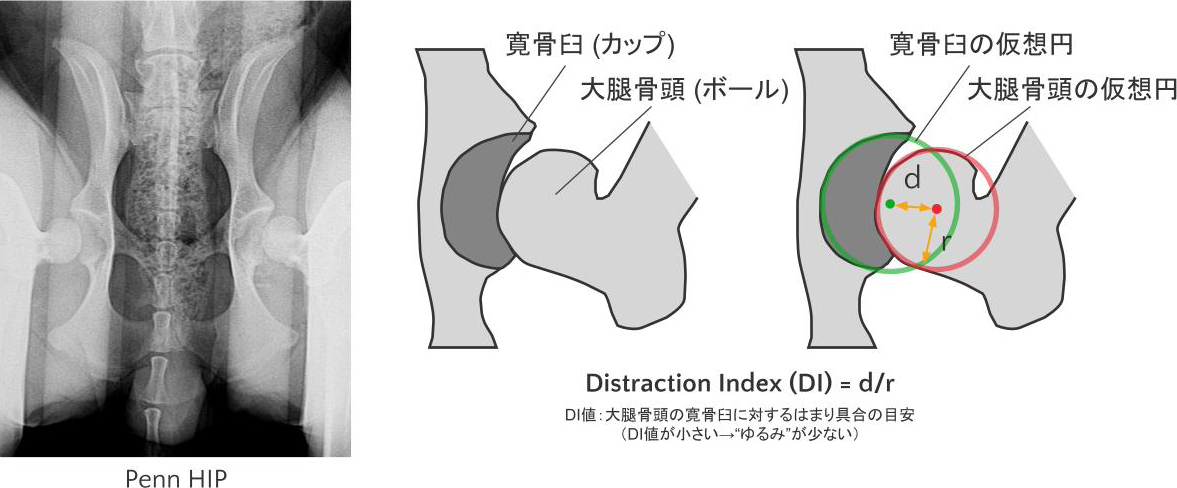

犬の股関節は「大腿骨頭(太ももの骨の先端)」が「寛骨臼(骨盤のくぼみ)」にはまり込むことで形成されます。

この「ボールとカップ」のような構造が、成長期にしっかりと噛み合って形成されることで、健康な関節が保たれます。

しかし、成長期の股関節にゆるみがあると、関節がうまく成長せず、浅いくぼみと変形したボールのような状態になってしまいます。

この状態が「股関節形成不全(Hip dysplasia)」と呼ばれ、進行すると関節炎を起こしやすくなる疾患です。 通常は左右両方の股関節に発症します。

股関節形成不全の原因は?

股関節形成不全の原因はひとつではなく、遺伝的な体質と、環境による影響の両方が関係しています。

特に遺伝的要因の関与が大きいとされており、股関節の形が正しく形成されにくい犬種もいます。

発症しやすいとされるのは、以下のような大型犬や超大型犬です。

- ゴールデン・レトリーバー

- ラブラドール・レトリーバー

- バーニーズ・マウンテン・ドッグ

- ロットワイラー

- セント・バーナード など

もちろん、すべての犬種で発症する可能性はあるため、犬種に関わらず注意が必要です。

股関節形成不全によってどんな症状がでるの?

股関節形成不全の発症時期は若齢期(生後6〜12か月ごろ)と老齢期に集中しています。

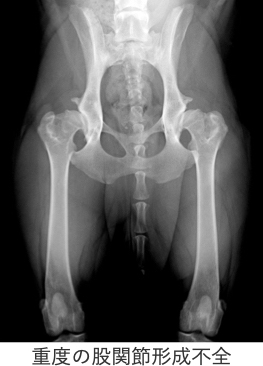

レントゲンで重度の関節炎があっても症状が出ないこともあるため、画像だけで判断せず、症状の有無がとても大切です。

若齢期に出やすい症状

- 寝起きや歩き始めに後肢がぎこちなくなる

- 後ろ足をかばう

- 両後肢の幅が狭くなる(スタンス幅の減少)

- 運動を嫌がる・途中で止まる

後肢に体重がかかるたびにゆるんだ関節が不安定になるため、「モンローウォーク(左右に揺れるような歩き方)」が見られることもあります。

老齢期に出やすい症状

- 運動後に足をかばう

- 立ち上がりや歩き出しに時間がかかる

- 散歩や階段を嫌がる

この時期は筋肉の衰えも影響し、慢性の関節炎による痛みが目立ってきます。

股関節形成不全はどうやって診断するの?

股関節形成不全は触診による評価とレントゲン画像で関節の形態や関節の「ゆるみ」の程度を評価して診断します。

触診

触診では以下の点を確認します。

- 股関節を伸ばしたときや、外向きに開いたとき(外転)に痛みが生じるかどうか

- 股関節まわりの筋肉が発達しているかどうか

- 関節可動域(関節を動かせる範囲)が低下していないかどうか

また他の方法として、鎮静した状態で股関節の「ゆるみ」を触診で検出する方法もあります。

もっと詳しく!!/股関節の“ゆるみ”を検出する方法

*クリックすると詳細が表示されます。

バーデン試験

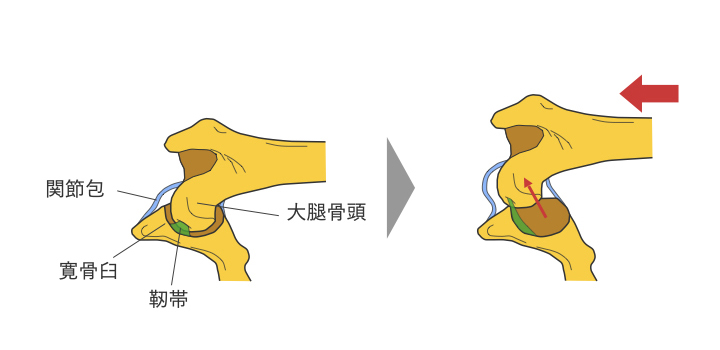

バーデン試験は股関節における外側方向への緩みを検出する方法です。

鎮静が必要になります。

オルトラニ試験

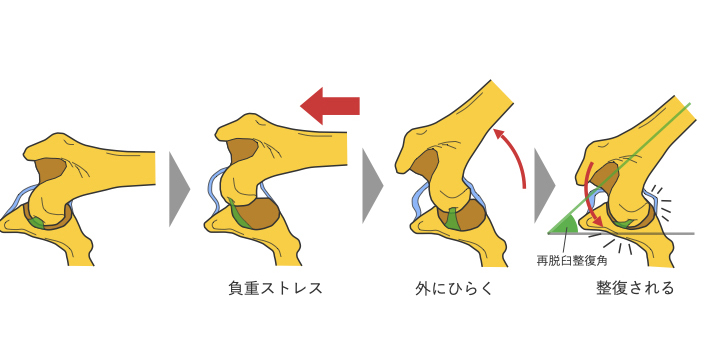

オルトラニ試験は股関節の「ゆるみ」の程度を評価する方法です。

再脱臼整復角を計測し、外科療法の適応かどうかを判断する基準のひとつになります。

鎮静が必要になります。

レントゲン検査

画像検査には骨の形状を評価する方法と、「ゆるみ」を評価する方法があります。

骨の形状を評価する方法

仰向けの状態で股関節をしっかり伸ばしてレントゲン撮影を行って評価します。

骨の形状を評価するので、骨の成長が終わる時期を目安に実施します。

【評価項目】

・大腿骨頭の形状

・寛骨臼の形状

・関節炎所見の有無

・関節のはまり具合

レントゲン画像所見によって、今後の関節炎の進行の程度をおおよそ予測することが可能です。

※詳細な評価を行って記録に残すための評価機関もあります。

国内:JAHD(日本遺伝病ネットワーク) 評価対象:12ヵ月齢以上

米国:OFA(Orthopedic Foundation for Animals) 評価対象:24ヵ月齢以上

「ゆるみ」を評価する方法

レントゲン撮影はあくまでも静止画であり、動的な関節の不安定を検出することはできません。

そこで、鎮静をかけて特殊な機材を用いて股関節にストレスをかけた状態でレントゲン撮影を行うPenn HIPという方法があります。

この方法は4ヵ月齢以降で実施可能です。

症状とレントゲン画像でみつかる関節炎の重症度は関連しないことが多く、関節炎が重度だからといって必ず症状が現れるわけではないので注意が必要です。

注意すべき他の整形外科の病気

若齢期:汎骨炎、骨軟骨症、成長板骨折、肥大性骨異栄養症、膝蓋骨脱臼など

老齢期:前十字靭帯断裂、多発性関節炎、馬尾症候群、腫瘍性疾患など

股関節形成不全の治療方法は?

治療は大きく分けて以下の2つです。

- 保存療法(手術をしない治療)

- 外科療法(手術による治療)

まずは、「どんな生活を送ってほしいか」という目標設定が大切です。

実際には、約8〜9割の犬が保存療法で日常生活を送ることが可能といわれています。

保存療法

保存療法では急性期(症状のある時期)と慢性期(症状のない時期)をきちんと評価して治療計画を立てます。

保存療法には5つの原則があります。

【保存療法の5原則】

保存療法の5原則を紹介していきます。

体重管理

肥満は関節にかかる負荷を増加させ、関節炎の進行を早めて症状が現れるリスクを高めます。

体重管理を適切に行うことで関節炎による症状がやわらいだり、関節炎の進行を遅らせることができ、痛み止めの使用や外科治療の適応が減少することがわかっています。

とくに避妊・去勢手術後は体重が増加しやすいので注意が必要です。

栄養補助

オメガ3脂肪酸によって関節の障害と関節炎による痛みや炎症を緩和します。

また、グルコサミンやコンドロイチンによって関節軟骨を保護する効果が期待されます。

運動療法

症状のある時期は運動制限が必要ですが、症状が落ち着いたら短時間・頻回の運動が必要です。

運動を行うことで後肢の筋肉量の維持・増加を図ります。

リハビリテーション

股関節形成不全の保存療法では、リハビリテーションは非常に有効です。

リハビリテーションの目的は、関節を強化して持久力を高め、関節可動域を増加させることです。

当院ではリハビリテーション専門の獣医師の診察も行っております。

▶︎リハビリテーション科の専門診療

痛み止め

痛みが強い時期は痛み止めを使用しますが、嘔吐や下痢などの副作用には注意が必要です。

外科療法

股関節形成不全に対する外科療法は、月齢と関節の「ゆるみ」の程度によって決定します。

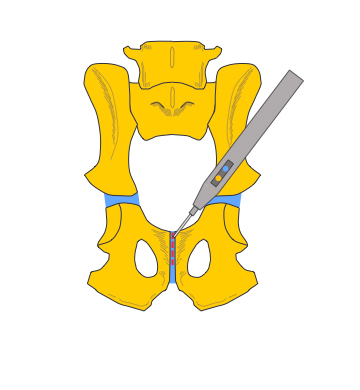

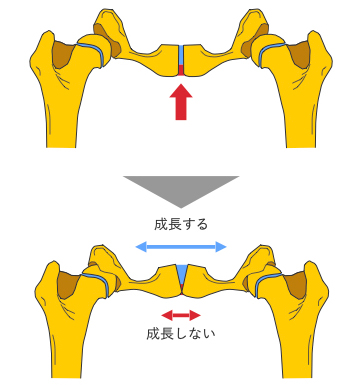

若齢期恥骨癒合術(Juvenile pubic symphysiodesis:JPS)

恥骨結合という骨盤の一部を電気メスで焼いて骨盤の成長の仕方に影響を与えることで股関節を深くさせる方法です。

20週齢以下の犬でPenn Hipによって股関節の「ゆるみがみつかった場合に適応されます。

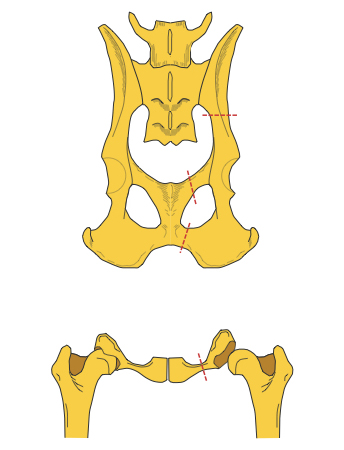

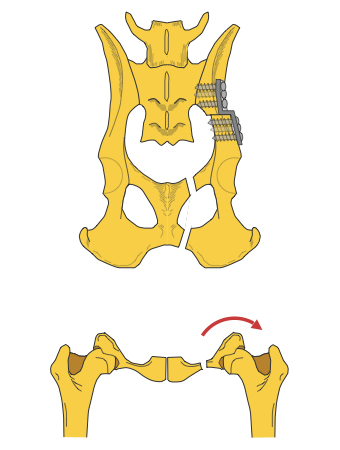

骨盤三点骨切り術(Triple pelvic osteotomy:TPO)

骨盤の骨を3箇所(あるいは2箇所)切って寛骨臼の傾きを変えることで、股関節のはまりを深くさせる方法です。

この手技の効果を最大限に発揮するためには、

- 10ヵ月齢未満の犬で関節炎所見がないこと

- 股関節の「ゆるみ」が一定の範囲内であること

- 大腿骨頭が寛骨臼へしっかり整復できること

などのきびしい適応条件があります。

股関節全置換術(Total hip replacement:THR)

大腿骨頭と寛骨臼をどちらも完全に除去し、人工関節に置き換える方法です。

股関節全置換術は、高額な費用がかかることと、10〜15%程度で合併症のリスクがあることから、保存療法で股関節の機能を温存できない場合や高い運動機能を求める場合に適応されます。

手術自体は骨の成長が終われば(8〜9ヵ月齢以降)実施可能です。

ただし、人工関節に使用するインプラントは経年劣化していくため、可能な限り年齢が進んでから実施することが望ましいとされています。

[出典:Advances in Small Animal Total Joint Replacement]

大腿骨頭切除術(Femoral head osteotomy:FHO)

保存療法で十分な効果が得られなかった場合や、ほかの手術の方法が適応されない場合には大腿骨頭切除術が行われることがあります。

大腿骨頭切除術では大腿骨頭を切除する手術方法です。

「骨を切り取って歩けるようになるの?」と驚かれるかもしれません。

切り取った部分は結合組織というやわらかい繊維で置き換えられ、痛みのない「偽関節」として機能するようになります。

足の機能は少し制限されることもありますが、ほとんどの犬は痛みなく生活できるようになるので安心してください。

大腿骨頭切除術は、手術後の積極的なリハビリテーションが必要です。 ただし、術後の運動制限は必要ないので自宅での管理も難しくありません。

股関節形成不全と診断されたら手術した方がいいの?

重度の関節炎があるからといって、必ずしも手術が必要とは限りません。

症状の有無や日常生活の質を見ながら判断することが大切です。

多くの場合は保存療法で痛みを軽減し、普通の生活を送ることができます。

まずは獣医師による評価を受けて、治療の目標を立てていきましょう。

股関節形成不全にリハビリは必要?

股関節形成不全の保存療法では、リハビリテーションは非常に有効です。

リハビリテーションの目的は、関節を強化して持久力を高め、関節可動域を増加させることです。

当院ではリハビリテーション専門の獣医師の診察も行っております。

▶︎リハビリテーション科の専門診療

股関節形成不全の手術のあとは普通に歩けるようになるの?

手術の方法によって経過は異なります。

股関節全置換術を行った場合は合併症などのトラブルがなければ、ほぼ正常な機能回復を達成することが可能です。

大腿骨頭切除術を行った場合には、筋肉の左右差や足をかばう動作が残ることはあります。

ただし、日常生活は痛みを伴わずにしっかり送れるようになることがほとんどです。