犬の直腸腫瘍とはどんな病気?

犬の直腸腫瘍は、大腸の一部である直腸にできる腫瘍の総称です。

直腸は肛門のすぐ手前に位置するため、腫瘍ができると排便に直接影響が出やすい部位でもあります。

直腸腫瘍には、良性のポリープから悪性の腺癌までさまざまな種類があります。

直腸腫瘍は見た目だけで良性・悪性を完全に区別することが難しいのが特徴です。

良性のポリープの場合でも細胞診や組織検査で「悪性を疑う所見」が出ることもあります。

直腸腫瘍は検査の結果と実際の進行度や転移の有無が一致しないことがある腫瘍ということですね。

犬の直腸腫瘍の主な症状

直腸腫瘍では、次のような症状がみられることがあります。

- 粘液の混じった便が出る

- 血便が続く

- 排便のたびに強くいきむ

- 排便回数が増える

- 便が細くなる

初期のうちは「少し便の様子がいつもと違う」程度で気づかれにくいことも多いのが特徴です。

数か月以上症状が続いてから受診されるケースも少なくありません。

排便時のしぶりや血便が続く場合には、早めに動物病院での検査が必要です。

直腸腫瘍の検査と診断

直腸腫瘍の診断は、いくつかの検査を組み合わせて総合的に判断します。

まず直腸触診によって、

- 腫瘤の有無

- 大きさ

- 広がり

- 可動性

- 出血の有無

などを確認します。

さらに細胞診や組織検査によって腫瘍性かどうかが評価されます。

直腸の腫瘍性病変では、良性でも細胞の異型が強く出ることがあり、検査結果だけで悪性と断定できない場合も。

画像検査では必要に応じて造影検査を行い、腫瘍の深さや遠隔転移の有無を確認可能です。

犬の直腸腫瘍の治療方法

直腸腫瘍の治療方針は、

- 腫瘍の大きさ

- 浸潤の深さ

- 転移の有無

- 良性か悪性かの可能性

- 犬の年齢や全身状態

などを総合的に評価して決定されます。

良性が強く疑われる場合や、粘膜層に限局している場合には、腫瘍の部分切除や粘膜層のみの切除で対応できることもあります。

一方で、筋層より深くまで浸潤している場合や、転移が疑われる場合には、より広範囲の切除や抗がん剤治療を組み合わせた治療が必要です。

また、直腸全摘が必要なケースでは、人工肛門の造設が必要になることも。

直腸全摘は生活の質に大きな影響が及ぶため、治療方針は慎重に検討されます。

犬の直腸腫瘍の予後

直腸腫瘍の予後は、腫瘍が良性か悪性か、浸潤や転移の有無によって大きく異なります。

良性のポリープや粘膜過形成であれば、適切な切除によって良好な経過が期待できます。

一方、悪性腫瘍で転移が認められる場合には完治が難しくなることも。

悪性腫瘍の場合の治療の目的は、延命と生活の質の維持が中心になります。

早期発見・早期治療ができるかどうかが、予後を大きく左右する重要なポイントです。

【症例紹介】10歳 ミニチュア・ダックスフンドの直腸腫瘍

ここからは、実際に当院で治療を行った症例をご紹介します。

患者は10歳のミニチュア・ダックスフンドの避妊メスで、6か月前から粘液便や血便、排便時のしぶりが続くとのことで来院されました。

初診時、全身状態は良好でしたが、直腸触診にて広範囲にわたる腫瘤性病変を確認。

触診後には手袋へ血液の付着が認められました。

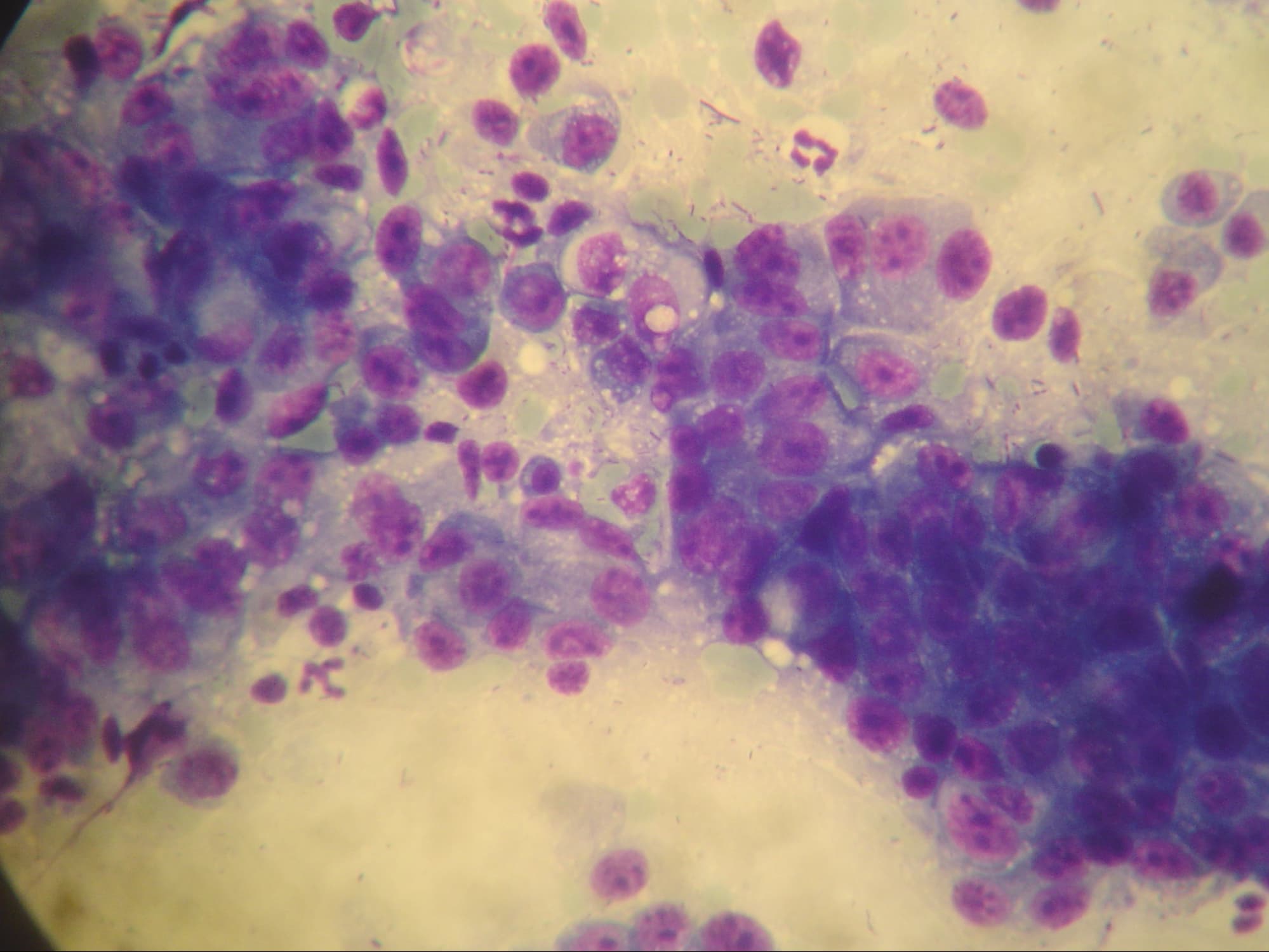

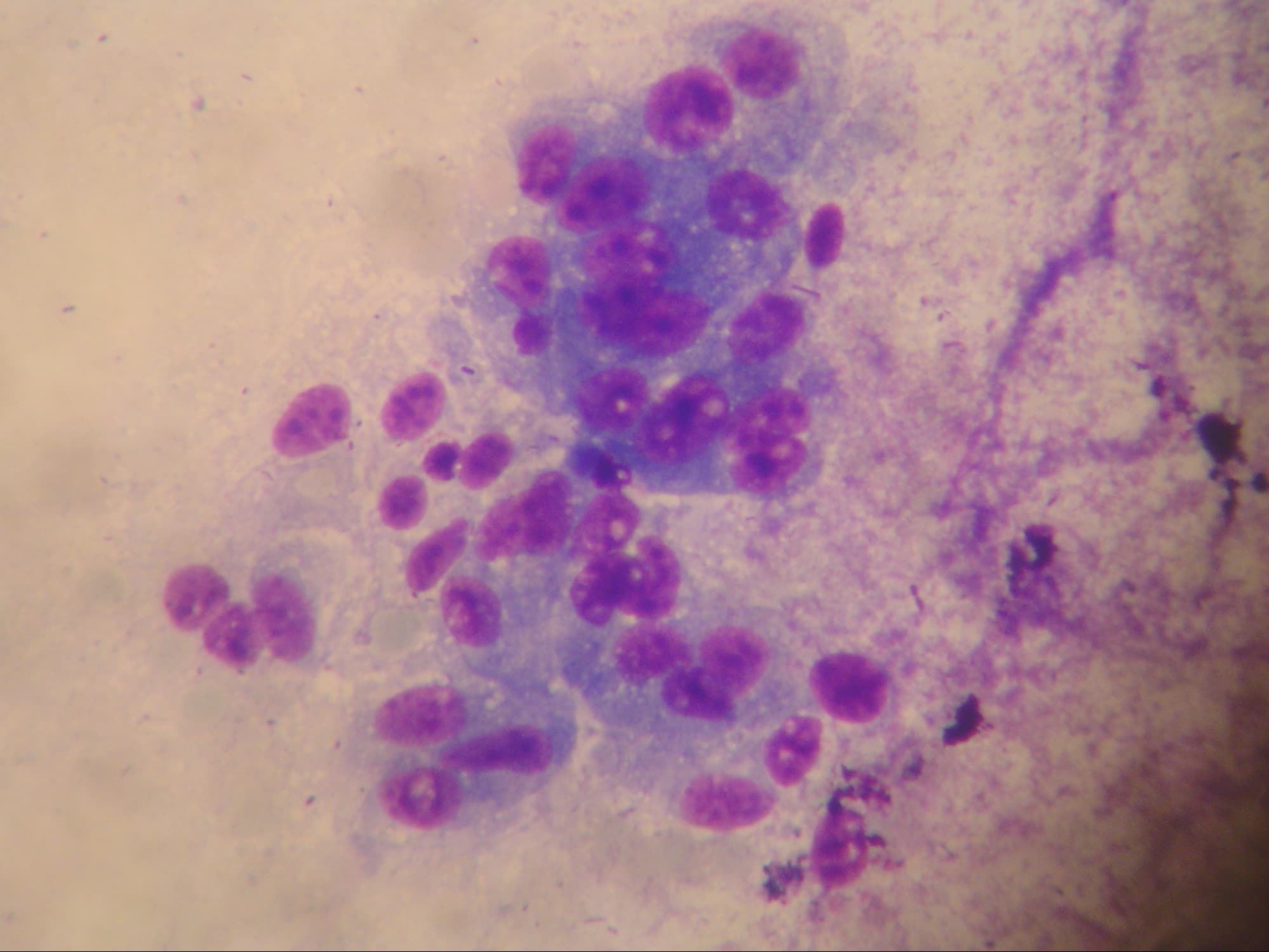

細胞診では異型性の強い細胞群が検出され、腫瘍性病変が強く疑われました。

ただし、直腸に発生する腫瘤は良性であっても細胞の異型が強く出ることがあります。

細胞診の結果を過信はできない状態でした。

腸管腫瘍のTNM分類

| T分類(原発) | N分類(領域リンパ節) | M(遠隔転移) |

|---|---|---|

| T0:腫瘍は認められない T1:漿膜に浸潤していない腫瘍 T2:漿膜に浸潤している腫瘍 T3:隣接器官に浸潤した腫瘍 |

N0:リンパ節転移なし N1:リンパ節浸潤あり N2:遠隔リンパ節浸潤あり |

M0:遠隔転移なし M1:遠隔転移あり |

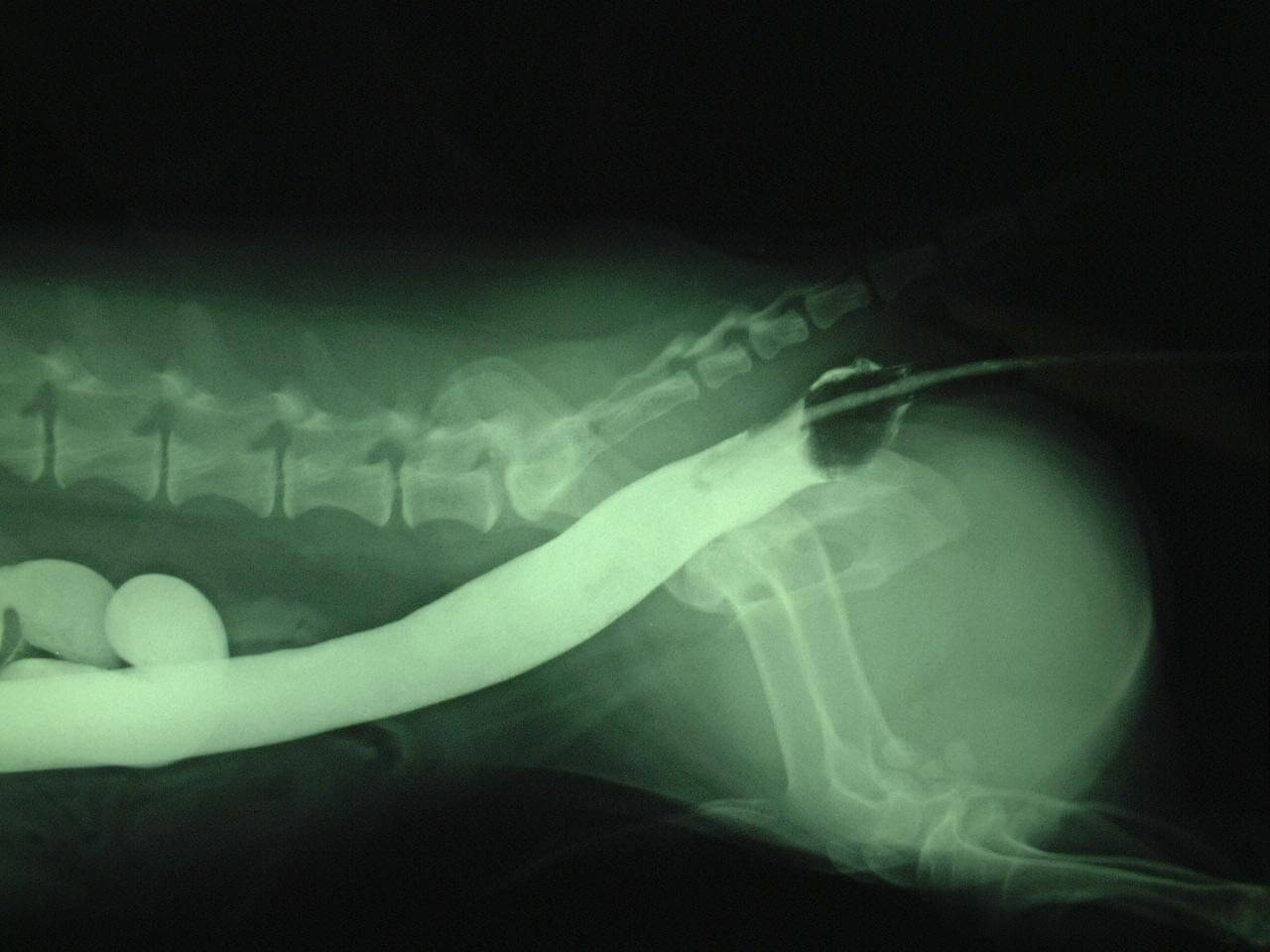

画像診断

無麻酔でおこなった二重注腸造影では、直腸粘膜に広範囲な炎症と傷んだ部分(びらん)が認められました。

一方で腸の動きや広がる力は保たれており、腫瘍が粘膜外へ明らかに浸潤している所見はありません。

また、直腸の粘膜は触れるときちんと動きがあり、周囲の組織に固くくっついている様子もありませんでした。

そのため、腫瘍の深さは「粘膜の内側にとどまるT1」と判断。

他臓器やリンパ節への明らかな転移は認められず、N0M0と評価しました。

病理組織診断(術前)

肛門から確認できる腫瘤を一部切除し、術前の病理組織検査を実施したところ、診断は直腸腺癌でした。

しかし、

- 6か月もの病歴があるにもかかわらず転移や浸潤が認められない点

- 広範囲病変でありながらT1N0M0という所見

- 直腸腫瘤では良性でも悪性に見えることがあるという知見

から、高悪性度腺癌と断定するには臨床的な矛盾が多い状況でした。

そのため、悪性の可能性を否定せず慎重に評価しつつ、「良性病変の可能性」も十分に考慮した治療方針を検討することになりました。

インフォームドコンセント

飼い主様には病理結果は腺癌でしたが、臨床的には矛盾点が多く、良性の可能性も高いことをご説明しました。

直腸腫瘍の根治を目指して直腸全摘を行う場合には、人工肛門が必要となり、生活の質への影響が大きい点もあわせて説明。

そこでまずは侵襲の少ない「直腸粘膜引き抜き術(粘膜下切除術)」を選択し、術後の病理結果と経過を見て再評価する方針としました。

実施した外科治療

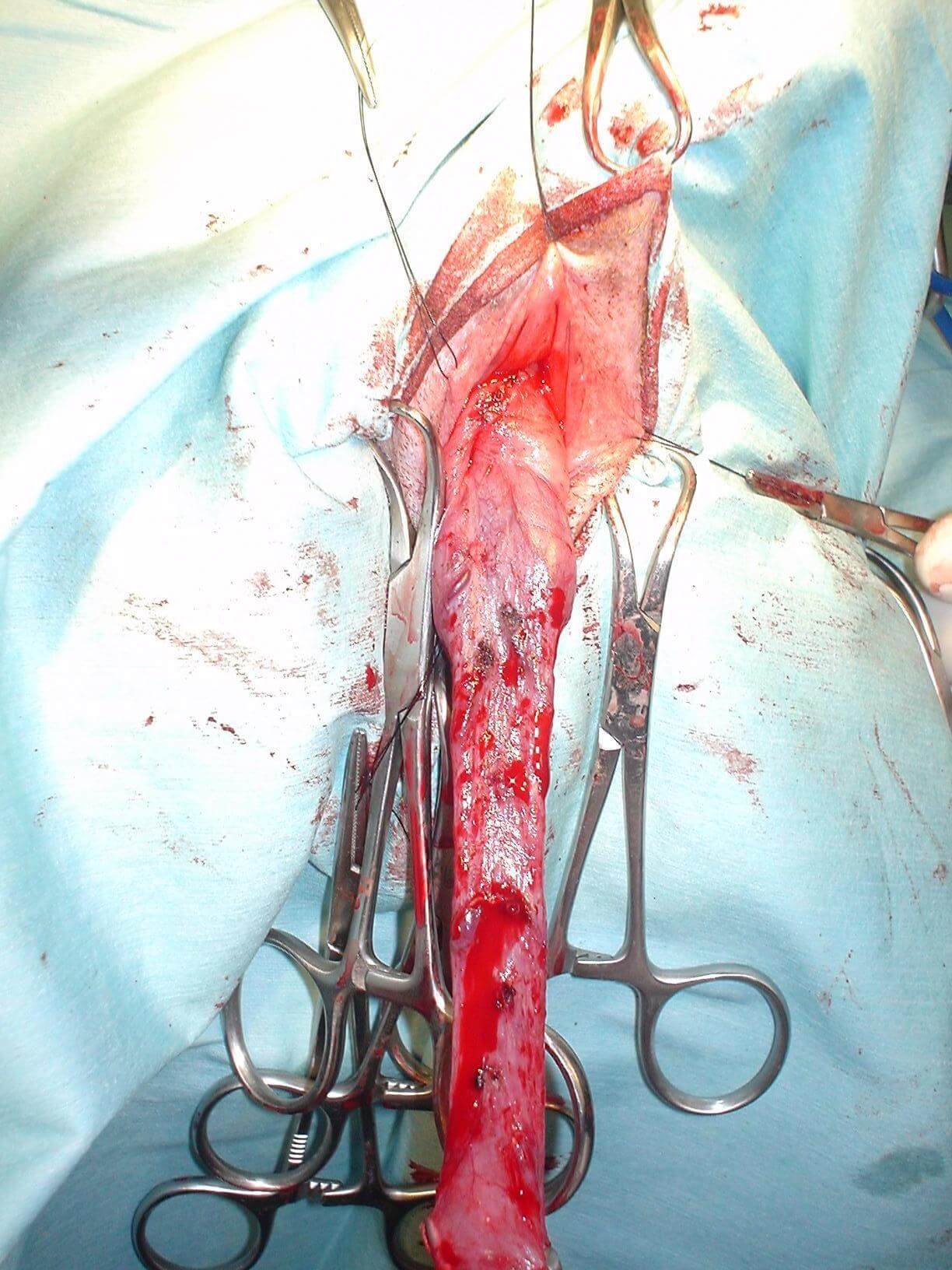

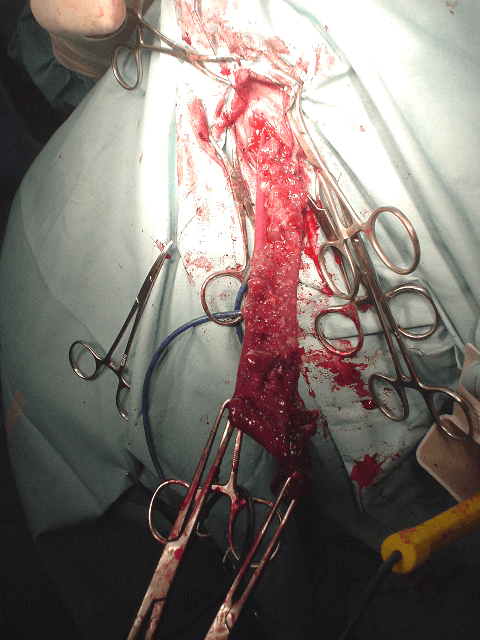

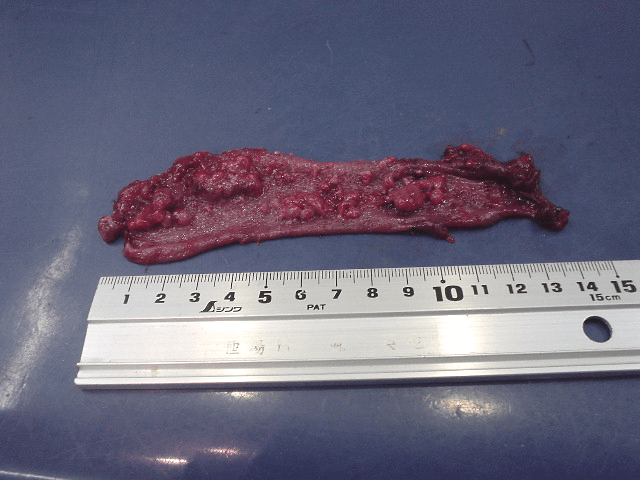

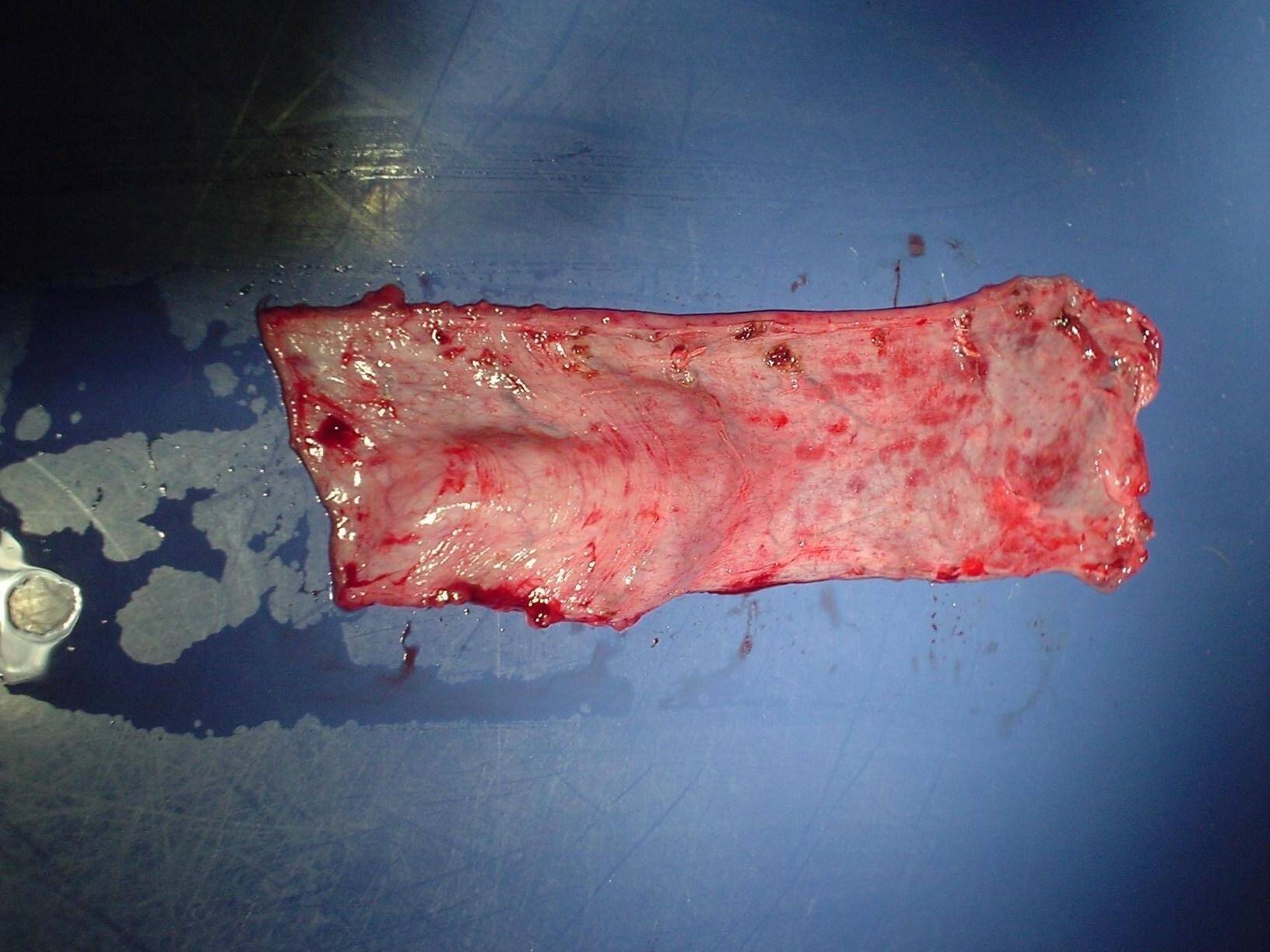

本症例では、腫瘍が粘膜層に限局していると判断し、直腸粘膜引き抜き術を実施しました。

この術式は侵襲が比較的少なく、骨盤腔膿瘍や縫合不全といった重篤な合併症のリスクを大きく下げられる方法です。

※クリックすると画像が確認できます

※クリックすると画像が確認できます

※クリックすると画像が確認できます

※クリックすると画像が確認できます

最終診断と治療経過

手術後の最終的な病理診断は「直腸粘膜過形成および腺腫様ポリープ」でした。

術後1か月で排便時のしぶりや出血は消失し、その後ピロキシカム療法を6か月間併用しました。

現在、術後3年が経過していますが再発は認められず、良好な生活の質を維持されています。

まとめ

直腸腫瘍の診断では、組織学的診断と臨床所見が必ずしも一致しないケースがあります。

とくにミニチュア・ダックスフンドでは、良性病変であっても悪性に見える「偽陽性」が少なくありません。

- 浸潤の有無

- 転移の有無

- 臨床経過の進行速度

- 犬種特性

これらを総合的に評価し、「治療のし過ぎによる生活の質の低下」を防ぐ視点も非常に重要です。

本症例は、慎重な臨床判断によって侵襲を最小限に抑えながら、良好な長期予後を得ることができた一例といえます。

直腸のしぶりや血便が長く続く場合、「年のせいかな」「少し様子を見よう」と考えてしまうこともあるかもしれません。

しかし、早めにご相談いただくことで、負担の少ない治療の選択肢が広がるケースもあります。

気になる症状が続くときは、ぜひ一度ご相談ください。