悪性組織球症とはどんな病気?

悪性組織球症は、マクロファージと呼ばれる免疫細胞ががん化して起こる、進行性の高い悪性腫瘍です。

犬ではまれな腫瘍ですが、特定の犬種で発生しやすいことが知られています。

とくに、

- バーニーズ・マウンテン・ドッグ

- レトリバー系犬種

では発症リスクが高く、犬種特有の腫瘍として注意が必要です。

この腫瘍の大きな特徴は、ひとつの臓器だけでなく、

- 肺

- リンパ節

- 脾臓

- 皮膚

- 骨髄

など、全身に広がりやすい点にあります。

そのため、初期症状がはっきりせず、別の病気と見間違われてしまうことも少なくありません。

悪性組織球症は肺腫瘍と間違われやすい

悪性組織球症では、肺に腫瘤状の病変をつくることがあります。

その結果、

- 咳が続く

- 呼吸が苦しそう

- 食欲が落ちる

- 体重が減る

といった症状が現れ、一見すると「肺がん」や「重い肺炎」のように見えることがあります。

実際、抗生物質治療を行っても反応がなく、画像検査で肺に大きな影が見つかり「もう治療は難しいのでは」と判断されてしまうケースも。

しかし、犬種や病変の広がり方を踏まえて丁寧に検査を進めることで、治療の選択肢が残されている腫瘍でもあります。

【症例紹介】7歳 バーニーズ・マウンテン・ドッグの悪性組織球症

ここからは、実際に当院で治療を行った症例をご紹介します。

患者は7歳のバーニーズ・マウンテン・ドッグの避妊メスで、「2週間ほど前から咳が続いている」という主訴で来院。

来院時には、

- 咳

- 呼吸のしづらさ

- 食欲不振

- 体重減少

といった症状がみられ、すでに他院で抗生物質による治療が行われていましたが、改善が認められないということでした。

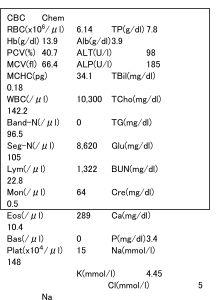

血液検査でわかったこと

血液検査を実施したところ、強い炎症や感染症を示す異常は認められませんでした。

このことから、抗生物質が効かない原因として、感染以外の病気を考える必要がある状態でした。

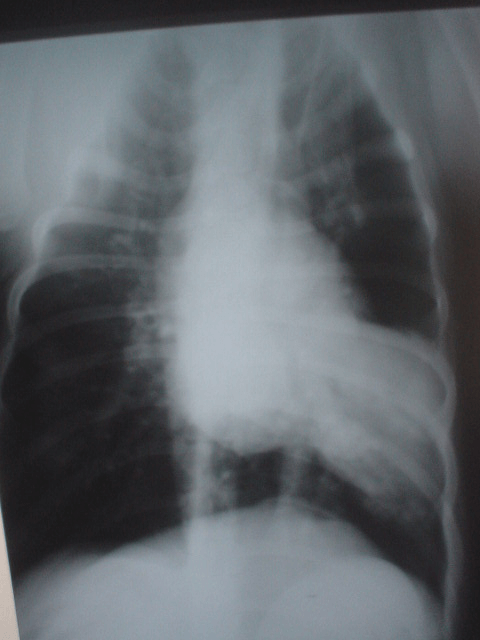

画像検査でわかったこと

胸部レントゲン検査では、左肺葉に大きな腫瘤状の影を確認。

あわせて、肺の付け根にあるリンパ節(肺門リンパ節)の著しい腫大も認められました。

これらの病変によって気管や気管支が圧迫されており、呼吸が苦しくなっている状態でした。

さらに腹部の超音波検査を行ったところ、後腹膜リンパ節の腫大も確認され、肺だけの病気ではなく、全身性の疾患である可能性が高まってきました。

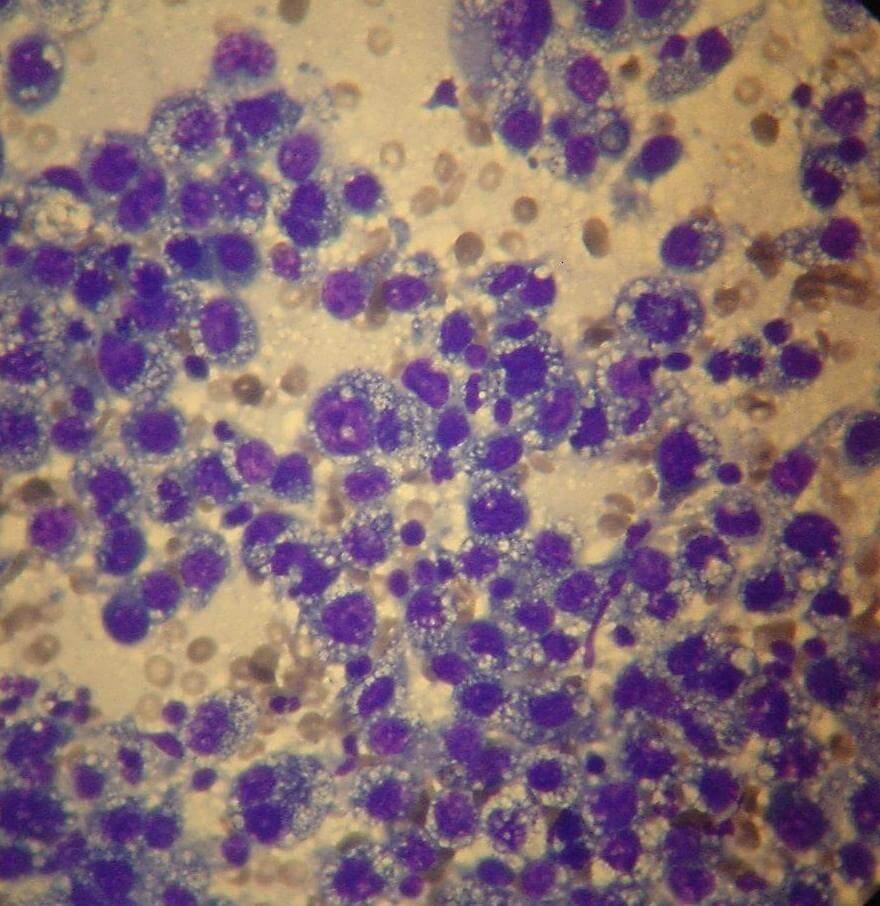

細胞診で見えてきた診断の方向性

肺の腫瘤から細胞を採取して詳しく調べたところ、

- 炎症を示す細胞はほとんど見られない

- 異型性のある円形細胞が多数存在

- 赤血球や白血球を取り込む特徴的な細胞が確認される

といった所見が得られました。

これらの特徴から、悪性組織球症が強く疑われる状態であることがわかりました。

診断と治療方針

本来、悪性組織球症の確定診断には組織検査が必要になります。

しかし、この症例ではすでに全身への広がりが進んでいたため、体への負担を考慮し、化学療法を行いながら診断を進める「治療的診断」を選択しました。

治療は、複数の抗がん剤を組み合わせた化学療法を実施しました。

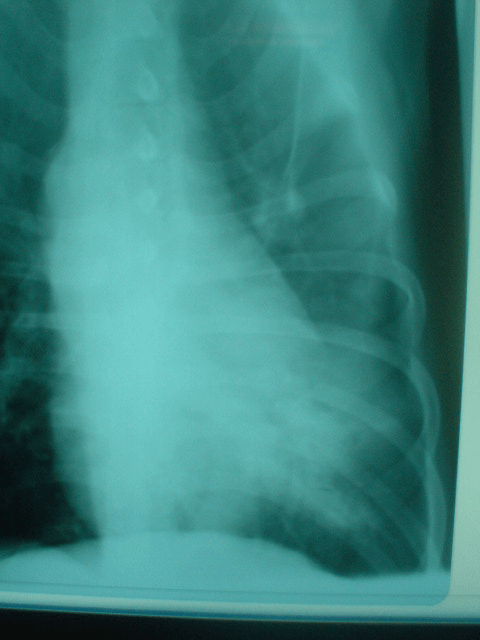

治療後の経過

治療開始から5か月が経過した現在、

- 肺の腫瘤は縮小傾向

- 呼吸状態は大きく改善

- 見た目には健康な犬とほとんど変わらない状態

を維持しています。

咳や呼吸困難も落ち着き、日常生活を問題なく送ることができており、飼い主様にも治療の効果を実感していただけています。

この症例から伝えたいこと

悪性組織球症は、決して犬に多い腫瘍ではありません。

しかし、

- 特定の犬種で起こりやすいこと

- 肺腫瘍と見分けがつきにくいこと

- 診断によって治療の選択肢が大きく変わること

を知っているかどうかで、その後の経過が大きく変わる病気です。

「肺に影がある=もう何もできない」と決めつけず、適切な検査を行うことで、生活の質を大きく改善できる可能性が残されているケースもあります。

初診時

現在

まとめ

悪性組織球症は進行が早く、見逃されやすい腫瘍ですが、正しい診断によって治療の道が開けることもあります。

当院では、犬種の特性や症状の経過を踏まえながら、画像検査や細胞診を組み合わせて総合的に判断し、その子にとって最も負担の少ない治療方針をご提案しています。

「咳が長引く」「呼吸が苦しそう」「治療をしても改善しない」

そんなときは、「よくある病気」と自己判断せず、ぜひ一度ご相談ください。

愛犬の時間と生活の質を守るために、できることを一緒に考えていきましょう。