治療選択に揺れる飼い主と、私たちの臨床判断

骨肉腫の診断を受けたとき、多くの飼い主がまず直面するのが「断脚」という決断です。

私たち獣医師ですら、可能であれば避けたい処置であり、ましてや飼い主様にとっては自分の四肢を失うような感覚に近いものかもしれません。

しかしながら、私たちはこの腫瘍の進行がもたらす未来を知っています。

今回は、断脚を選ばなかった一例を通して、治療の現実とQOLのバランスについて考えてみたいと思います。

症例

ラブラドール・レトリバー 10歳 オス

主訴

左後肢の軽度跛行と膝関節の腫脹

検査所見

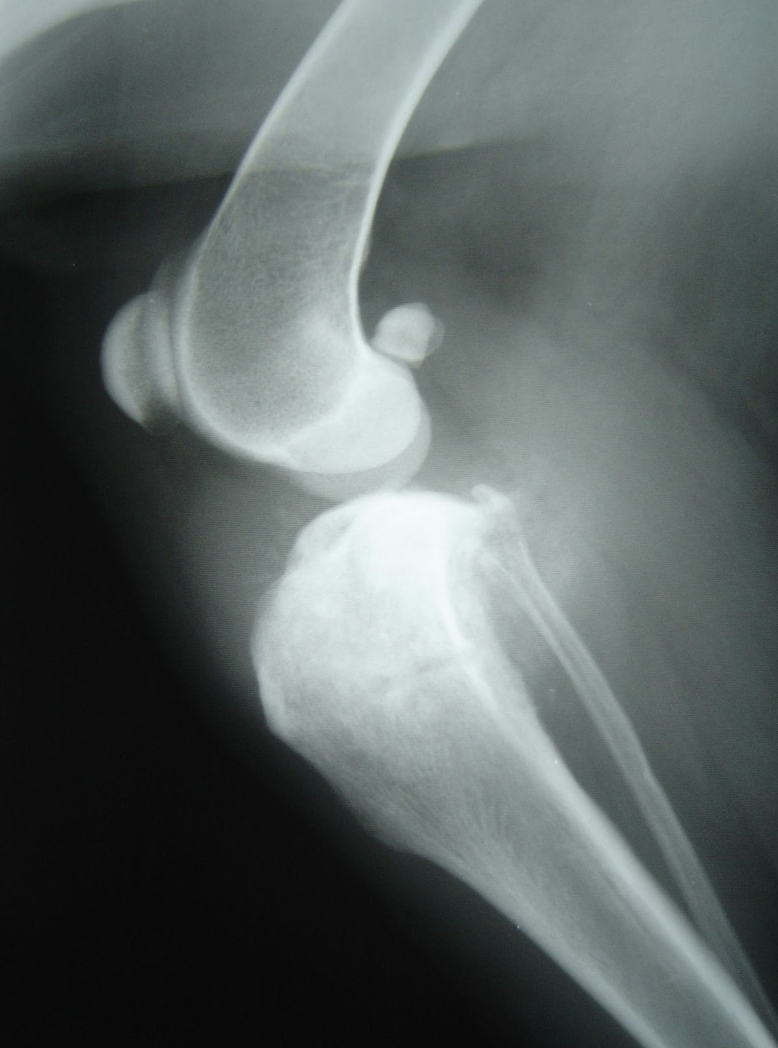

X線所見:脛骨近位端に骨増生像(骨肉腫を疑う所見)

病理診断:骨生検により骨肉腫と確定

腫瘍分類:T2M0(原発腫瘍あり、転移なし)

治療選択と飼い主の思い

骨肉腫において、断脚+化学療法で中央生存期間は約10ヵ月。対して断脚なしの化学療法単独では4ヵ月程度とされています。この明確な差からも、基本的には断脚を推奨すべき腫瘍です。

しかし今回の症例では、鎮痛剤に非常に良好な反応を示し、跛行も完全に消失。飼い主は断脚ではなく、患肢を温存したままの緩和的治療を強く希望されました。私たちもその想いを尊重し、以下の治療方針で進めることとなりました。

治療内容

化学療法:カーボプラチン 150mg/㎡(3週毎)

骨吸収抑制剤:ゾメタ(ゾレドロネート)0.05–0.1mg/kg(3週毎)

目的:疼痛コントロールと骨溶解の抑制によりQOLの維持を目指す。

治療経過とその後

ゾメタの効果は非常に高く、骨の脆弱化は抑えられたため、病的骨折による急激なQOL低下は回避できました。その一方で、骨折がなかったことが逆に断脚の判断を遅らせる要因にもなり、結果的に局所の腫瘍は大きく進行しました。

30病日

60病日

90病日

120病日

150病日 患肢外観 腫脹が著しく炎症も強い

臨床的考察と教訓

この症例を通して学んだことは次の通りです

・断脚は最も確実なQOL延長手段ではあるが、飼い主の意思も重要な治療因子である

・骨吸収抑制剤(ゾメタ)の有効性は明らかだが、その効果により病的骨折が起きず、判断の遅れを招くリスクがある

・断脚を先延ばしにする場合でも、再評価のタイミングを明確にしておくことが重要

・“痛みのコントロール”と“延命”のバランスを、初期から飼い主とすり合わせておくべき

まとめ

今回の症例では、飼い主の希望により断脚は行わず、化学療法と骨吸収抑制剤を中心としたQOL重視の治療が選択されました。最終的には肺転移と局所増悪によって永眠となりましたが、苦痛の少ない経過を過ごせたことが、オーナーにとっての納得感につながったのではないかと思います。

骨肉腫の治療に正解はありません。断脚か否かだけでなく、その後の再評価・判断のタイミングこそが臨床家の腕の見せどころです。