猫の整形外科疾患ってなに?

猫では、整形外科の病気は犬ほど多くはありません。

骨折や脱臼などの外傷が主な整形外科トラブルになります。

以前は屋外で自由に過ごす猫が多かったため、交通事故による骨折が多く見られました。

しかし最近では、室内飼育の猫が増えており、室内での転倒や高いところからの落下による骨折が増えてきています。

犬と猫ってなにがちがうの?

整形外科の視点から、犬と猫ではどのような違いがあるのでしょうか?

成長板の閉じる時期

成長板とは骨の成長に関わる「骨を作る部分」です。

成長板は軟骨で構成されています。

犬の成長板は1歳を迎える頃にはすべて閉鎖(成長が止まる)するのが一般的です。

一方、猫では

- 背骨

- 肩関節

- 手根関節

- 膝関節

に隣接する成長板は14〜24ヵ月齢ごろまで閉鎖しないことがあります。

そのため、猫では2歳頃までは成長板付近の骨折に特に注意が必要です。

前肢

猫は犬に比べてジャンプ力に優れ、瞬時に高い場所へ飛び上がる能力を持っています。

このとき、後肢には体重の約3倍もの負荷がかかるため、骨折した場合にはしっかりした固定と安静な療養がとても大切になります。

後肢

猫は瞬時に獲物に飛びかかったり、高い場所にジャンプしたりするため、犬に比べて瞬発力に長けています。

ジャンプするときには、瞬間的に体重の約3倍の負荷が後肢にかかるため、猫の後肢の骨折で手術を行う場合には、十分な強度の固定と術後の運動制限が必要になります。

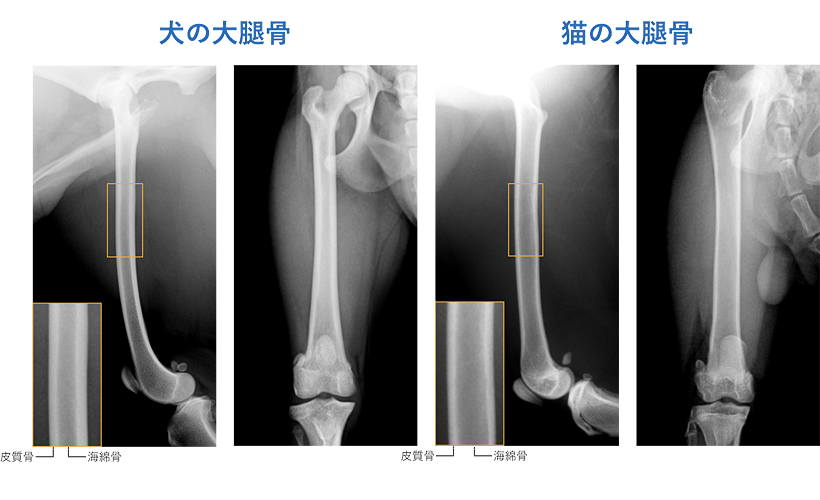

骨の構造の違い

猫の骨は、犬の骨に比べてより直線状の形態をしています。

また、骨は皮質骨(表面の硬い部分)と海面骨(中の網目の部分)からできているのですが、猫では皮質骨の割合が少ないことが特徴です。

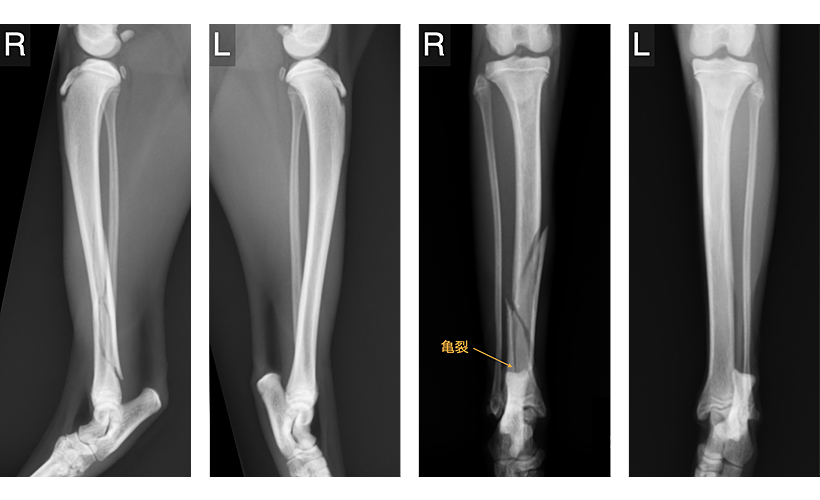

そのため、外傷で骨折が生じた場合には、折れた骨のまわりに亀裂が入りやすい傾向があります。

この亀裂に気づかずに手術してしまうと、早期にプレートなど固定具が壊れるトラブルもあるため注意が必要です。

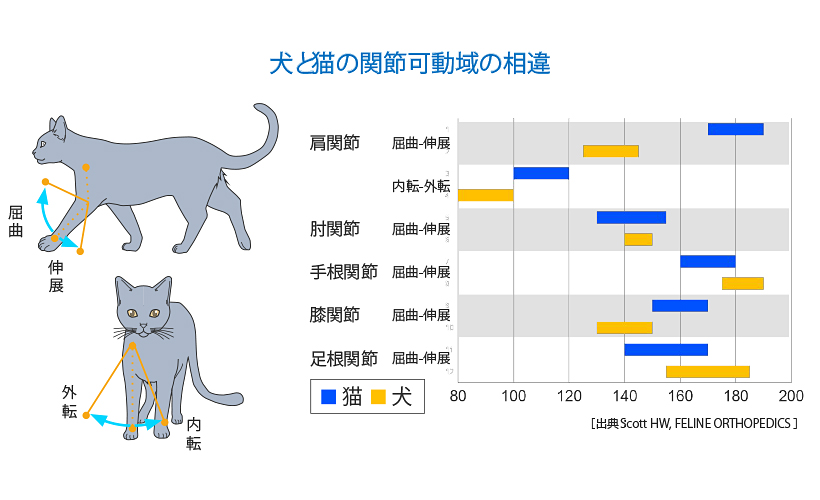

関節

猫の関節は犬よりも可動域(動く範囲)が広く、とても柔らかくしなやかに動きます。

その一方で、加齢とともに「一次性骨関節炎」と呼ばれる関節炎が起きやすい傾向があります。

ただし、犬のように跛行(足を引きずる)などの分かりやすいサインが出にくいため、飼い主様が気づきにくいのが難点です。

たとえば、高いところに登らなくなった、ジャンプをしなくなった、寝ている時間が増えたなどの小さな変化が、関節炎のサインであることもあります。

猫の骨折って?骨折したら手術しないといけないの?

猫の整形外科の病気のなかで、もっとも多いのが骨折です。

最近では室内飼いの猫が多くなりましたが、それでも高いところからの落下や家具へのジャンプの失敗など、意外と身近なシーンで骨折が起きることがあります。

「猫は野生の本能が強いから、多少ケガしても自分でなんとかしそう」と思われがちですが、骨折も自然に治るわけではありません。

猫は痛みを隠すのが得意で、ケガしていても普通に歩いているように見えることがあります。

でもそれは、損傷した機能を他の筋肉などでカバーしているだけで、本当に治っているわけではないのです。

とくに、骨折した骨が大きくずれている場合には、

- 骨がうまくくっつかない(癒合不全)

- 変な形でくっついてしまう(変形癒合)

- 折れた部分に細菌が入ってしまう(骨髄炎)

などのトラブルが起こるリスクがあります。

たとえ歩けるようになったとしても、元どおりに回復できないことも多いので注意が必要です。

猫は、人のように「ケガをしたから安静にしていよう」と自分で判断することができません。

そのため、動いてしまって骨がうまく固定できなかったり、治りが遅くなったりするリスクが高いです。

こうした理由から、猫の骨折では手術が必要になるケースが人よりも多いと言われています。

骨はもともと治る力を持っていますが、その力を発揮するには、適切な治療環境が必要です。

骨折の状態や場所によって治療法が異なるため、必ず動物病院での診察を受けて判断してもらいましょう。

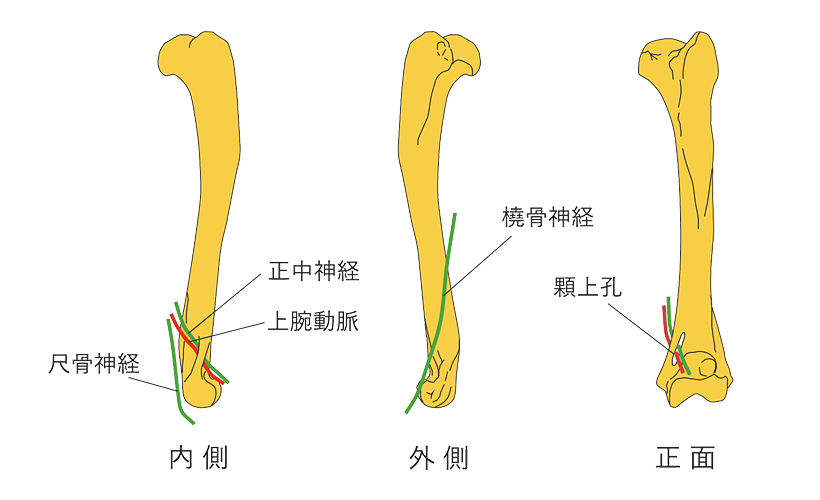

上腕骨骨折

猫の上腕骨(前足の上の太い骨)は、体重をしっかり支える重要な骨のひとつです。

この部分が骨折すると、包帯などで外側から固定することが難しく、手術が必要になるケースがほとんどです。

さらに、上腕骨のまわりには大切な神経や筋肉がたくさん通っているため、折れ方によっては前足にまひ(ナックリング)などの後遺症が残ることもあります。

骨折したあとはケガをした足を挙げていることが多く、手術の前に麻痺があるかの判断が難しいため、術後は慎重な経過観察が必要です。

もっと詳しく!!/上腕骨骨折のパターンと治療方法

*クリックすると画像が表示されます。

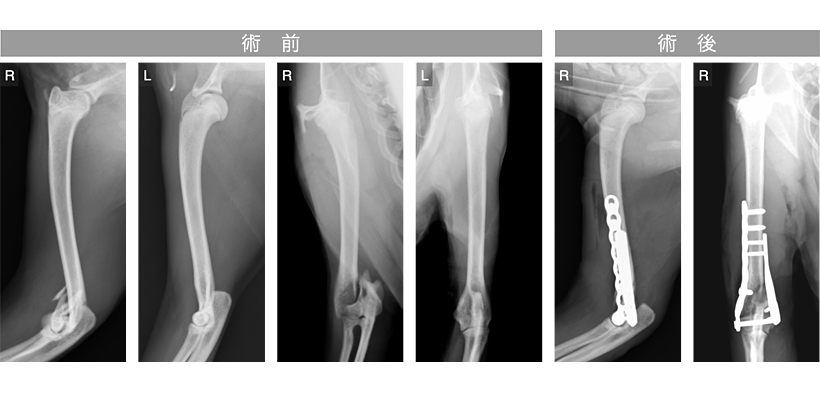

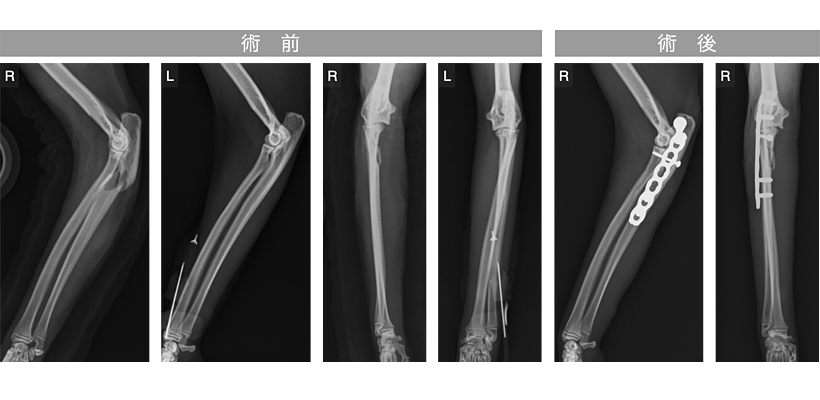

Case01 ラグドール 1歳 4.5kg 上腕骨遠位端粉砕骨折

*クリックすると画像が表示されます。

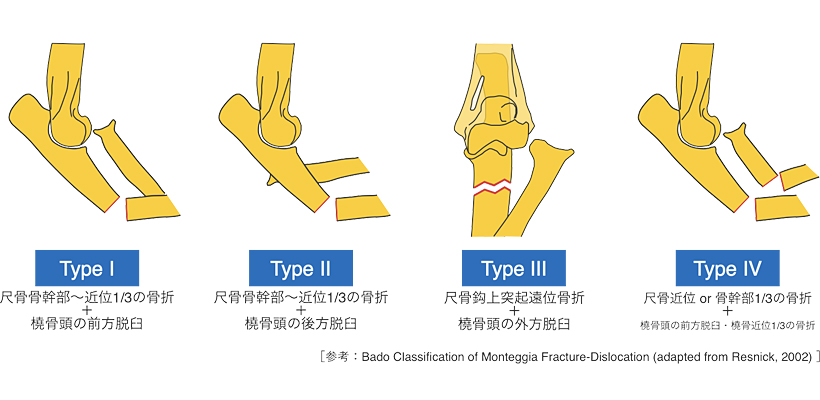

モンテジア骨折(尺骨骨折+橈骨頭脱臼)

モンテジア骨折とは、肘に近い尺骨の骨折と、橈骨頭の脱臼が同時に起こる外傷です。

高いところからの落下など、大きな衝撃が加わったときに見られます。

尺骨の近位端(上側)は、強く発達した上腕三頭筋によって引っ張られやすく、包帯や副木では安定させることが難しいため、基本的に手術が必要です。

この骨折は、人の骨折分類であるBado分類を参考に診断されることがあります。

重要なのは肘関節周囲の靱帯の損傷状況を的確に評価することです。

モンテジア骨折の治療は、正確な診断と高度な固定技術が求められ、整形外科の中でもとくに難易度の高いケースといえます。

そのため、骨折が疑われる場合や、骨折の治療をしても歩行が戻らない場合は、整形外科を得意とする動物病院を受診しましょう。

もっと詳しく!!/モンテジア骨折の分類

*クリックすると画像が表示されます。

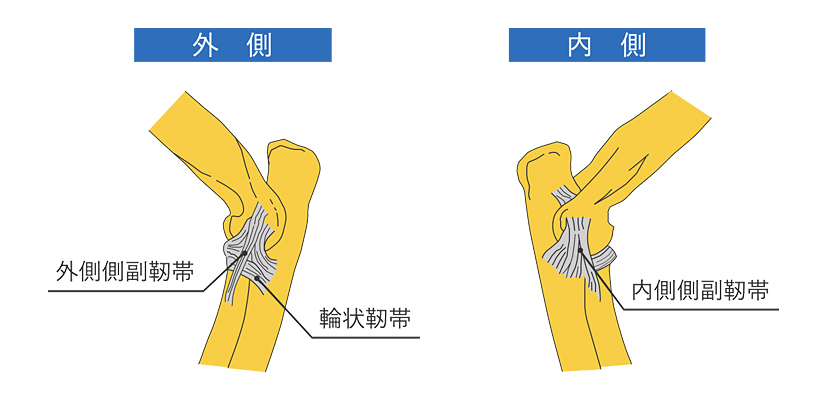

肘関節は以下の靭帯によって構成されています。

- 内側および外側側副靭帯(上腕骨–橈骨間、上腕骨–尺骨間をつないでいる)

- 輪状靱帯(橈骨–尺骨間をつないでいる)

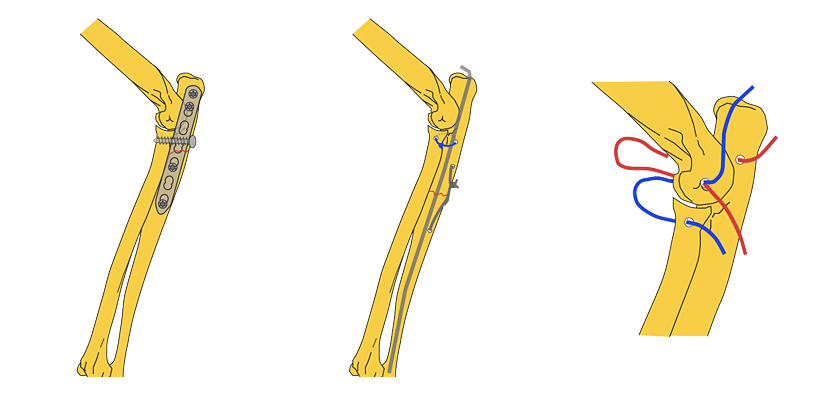

もっと詳しく!!/モンテジア骨折の治療方法

*クリックすると画像が表示されます。

Case01 雑種猫 3歳 3.5kg

*クリックすると画像が表示されます。

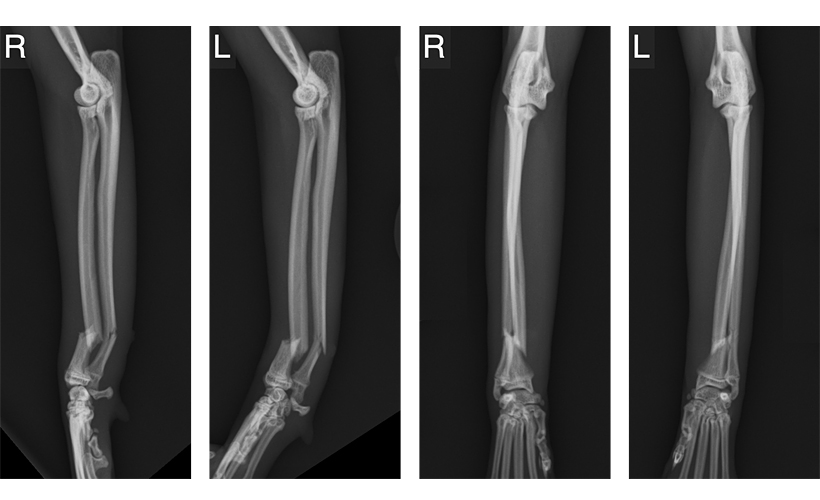

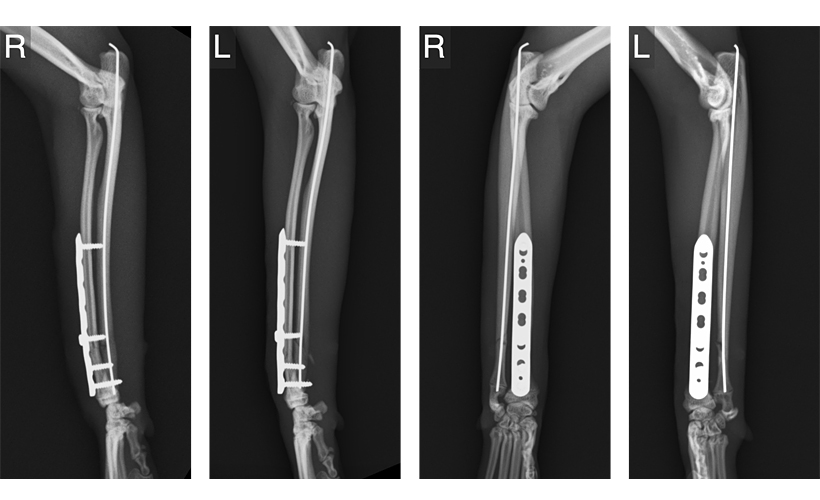

橈尺骨骨折

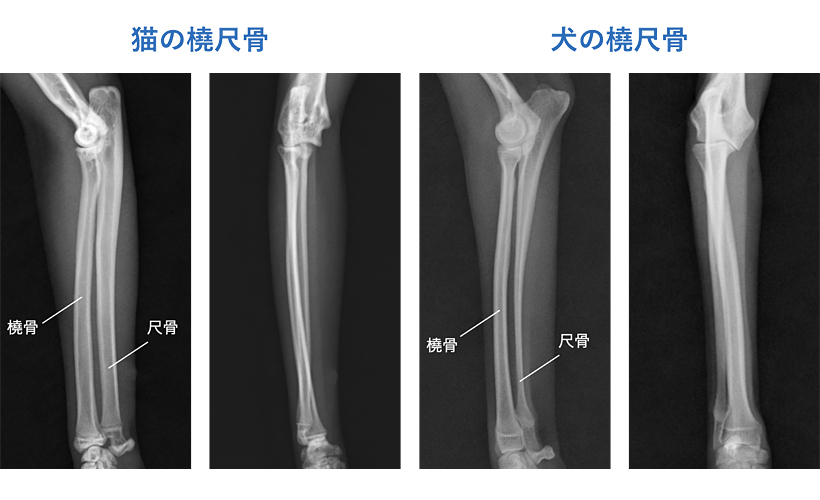

橈骨と尺骨は、前肢の「前腕」を構成する2本の骨です。

どちらも体重を支える重要な骨であり、とくに骨折時のずれ(転位)が大きい場合には、手術による整復と固定が基本となります。

犬では尺骨が非常に細いため、橈骨だけをしっかり整復すれば、ある程度は尺骨も自然に整います。

これは、犬に橈尺骨間靭帯(骨同士をつなぐ靱帯)がしっかり存在しているからです。

一方、猫では状況が異なります。

猫の尺骨は橈骨と同じくらいの太さがあり、橈尺骨間靱帯も緩めにできています。

そのため猫は、足先を回す「回内・回外運動」が犬よりも多く、日常的に複雑な前肢の動きをしています。

このような解剖学的な特徴から、猫の橈尺骨骨折では、橈骨と尺骨の両方をそれぞれ正確に整復する必要があるのです。

安定した治癒のためには、猫特有の前肢の使い方や骨の構造を理解した上での治療計画が不可欠です。

猫が骨折した際は、整形外科に強い動物病院を受診するのが安心ですね。

Case01 雑種猫 3歳 3.5kg

*クリックすると画像が表示されます。

骨盤骨折

骨盤骨折は猫に見られる骨折の中でも比較的多く、全体の20〜30%を占めるといわれています。

交通事故や高所からの転落など、強い衝撃によって起こることが多いケガです。

骨盤骨折は単なる骨の損傷だけでなく、同時にほかの臓器もダメージを受けている可能性があるため注意が必要です。

たとえば以下のような併発が考えられます。

- 気胸や血胸などの胸腔トラブル

- 尿路損傷や横隔膜ヘルニア

- 神経の損傷による麻痺

- 内部出血による貧血

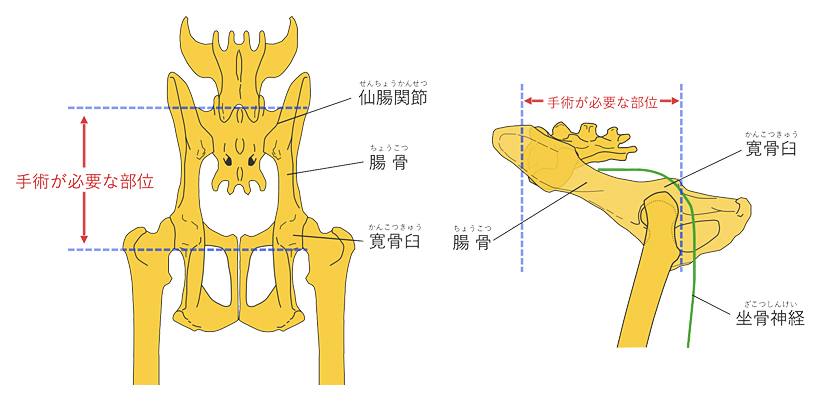

骨盤は、

- 腸骨

- 坐骨

- 恥骨

- 寛骨

などが組み合わさった箱型の構造をしています。

とくに体重がかかる「仙腸関節・腸骨・寛骨臼」のいずれかに骨折や脱臼がある場合は手術が必要です。

このような部位の損傷をそのままにしておくと、骨盤腔が狭くなり、将来的に排便がうまくできなくなる「排便障害」を引き起こすことがあります。

また、寛骨臼のすぐ後ろには「坐骨神経」が通っているため、この周辺に骨折がある場合は神経麻痺の後遺症にも注意が必要です。

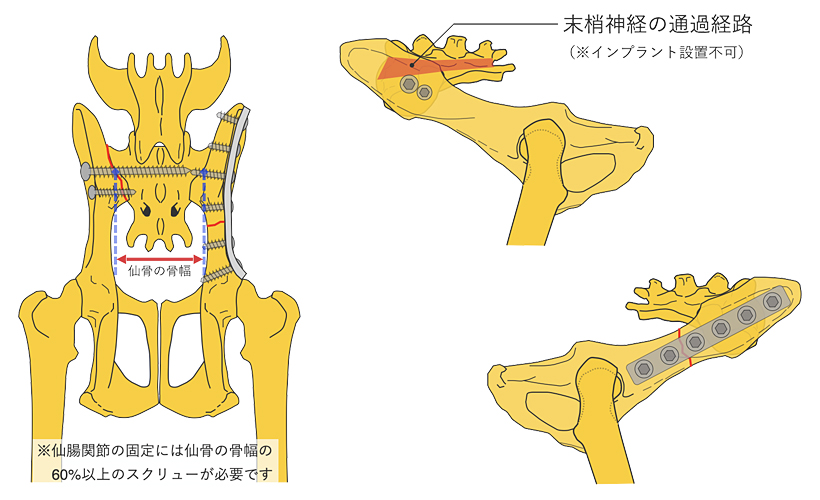

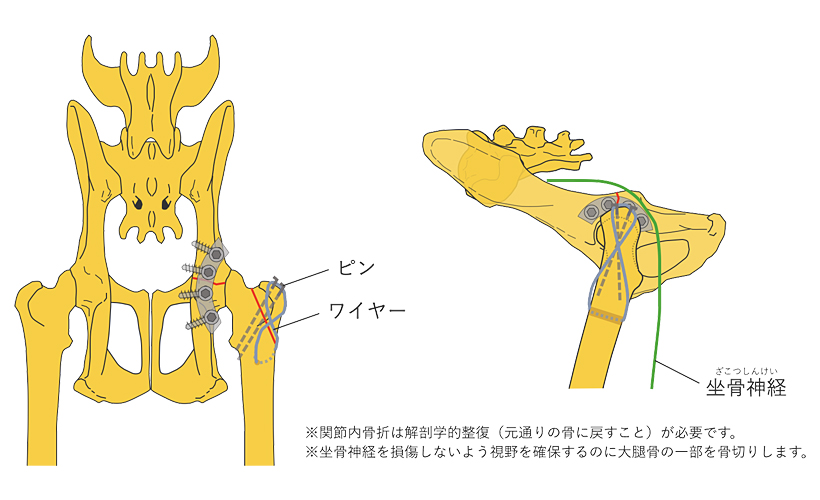

もっと詳しく!!/骨盤骨折のパターンと治療方法(仙腸関節脱臼・腸骨体部骨折)

*クリックすると画像が表示されます。

仙腸関節脱臼・腸骨体部骨折

寛骨臼骨折

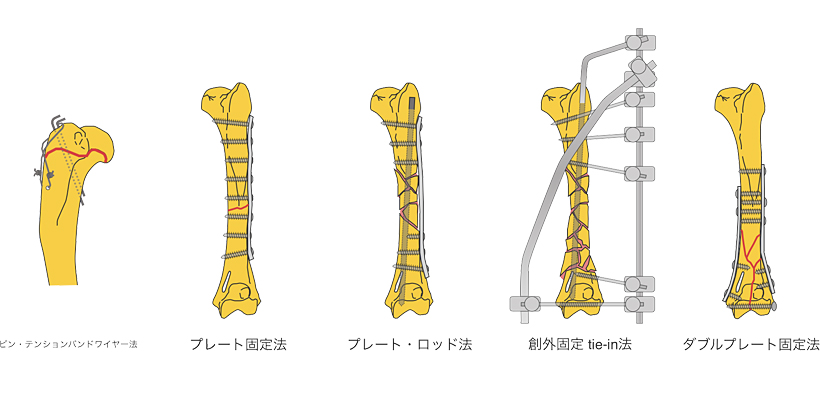

大腿骨骨折

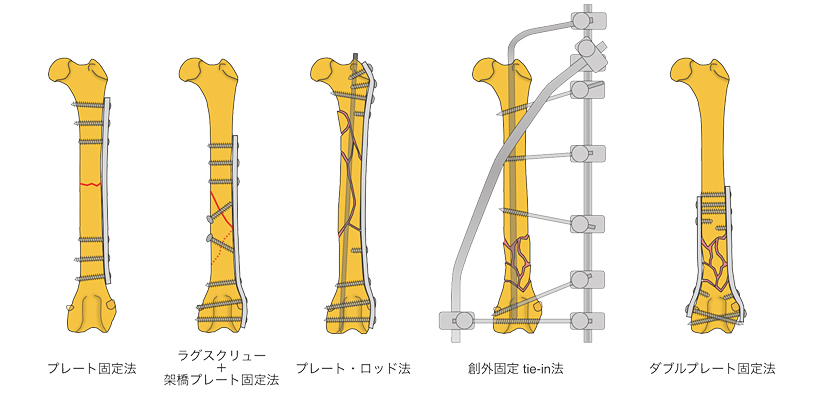

大腿骨(ふとももの骨)の骨折は、猫の骨折の中で最も多く、全体の約30%を占めるといわれています。

大腿骨は体重を支える重要な骨で、周囲には太い筋肉が発達しています。

そのため、大腿骨骨折の場合は包帯や副木だけでは安定させるのが難しく、基本的に手術での治療が必要です。

また、大腿骨の骨折後には筋膜内の圧力が上昇する「筋膜コンパートメント症候群」のような状態が起こることがあります。

これにより大腿四頭筋(太ももの筋肉)が「拘縮」を起こしてしまうおそれがあります。

拘縮とは?

拘縮とは筋繊維が損傷・壊死し、筋肉の柔軟性が失われてしまうことです。

関節の可動域(動く範囲)が著しく制限される状態を指します。

このような合併症を防ぐためにも、骨折後はできるだけ早期に治療を行うことが大切です。

また、手術後のリハビリや経過観察にも十分な配慮が必要となります。

もっと詳しく!!/大腿骨骨折のパターンと治療方法

*クリックすると画像が表示されます。

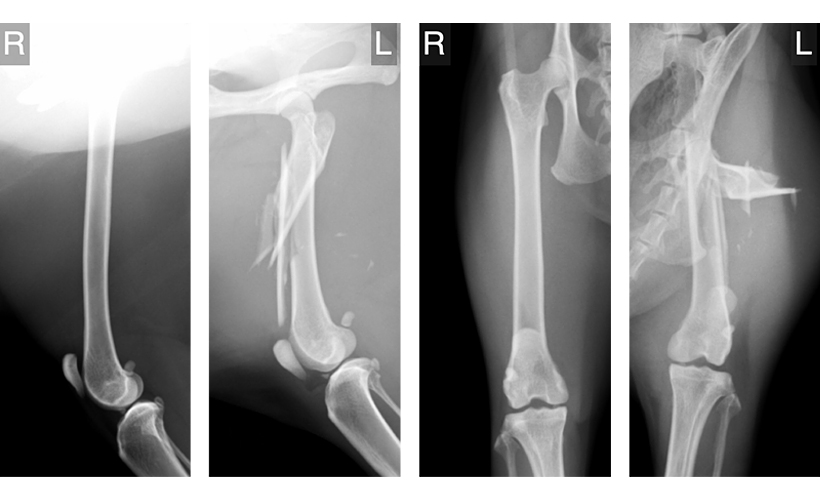

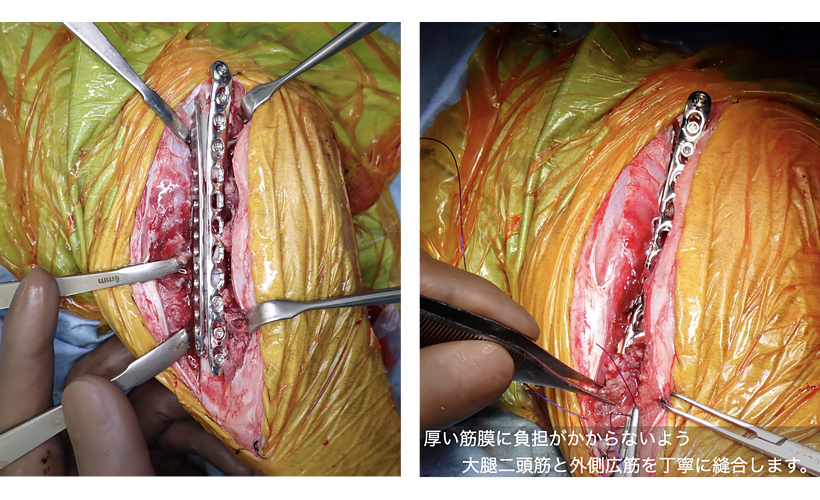

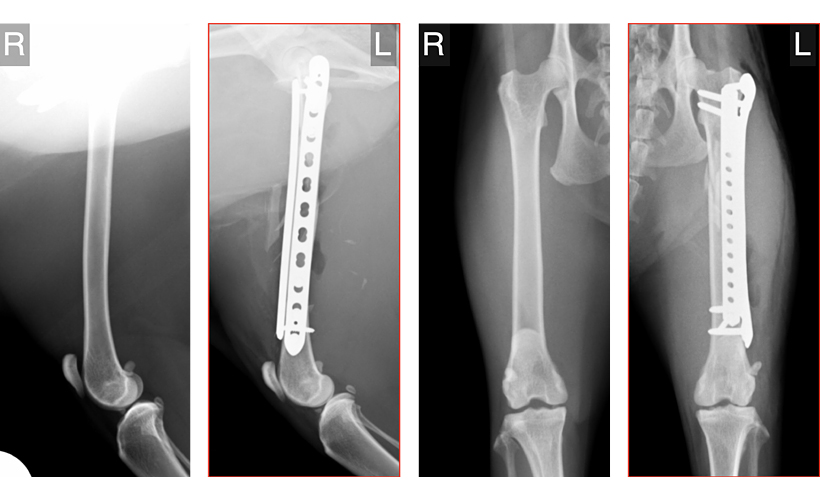

Case01 雑種猫 9歳齢 3.5kg 左側大腿骨骨幹部粉砕骨折 ダブル・プレート法

*クリックすると画像が表示されます。

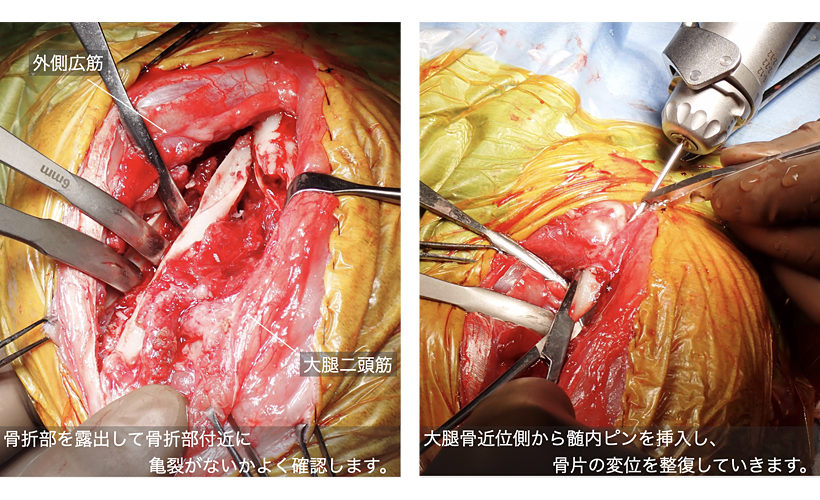

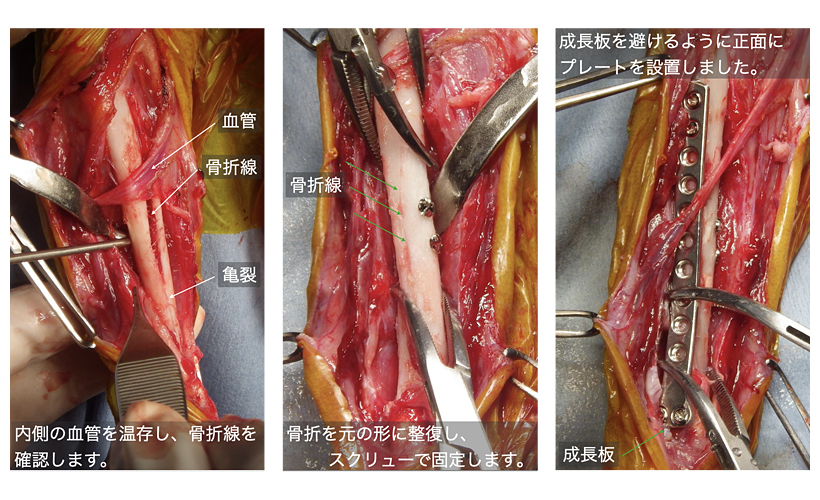

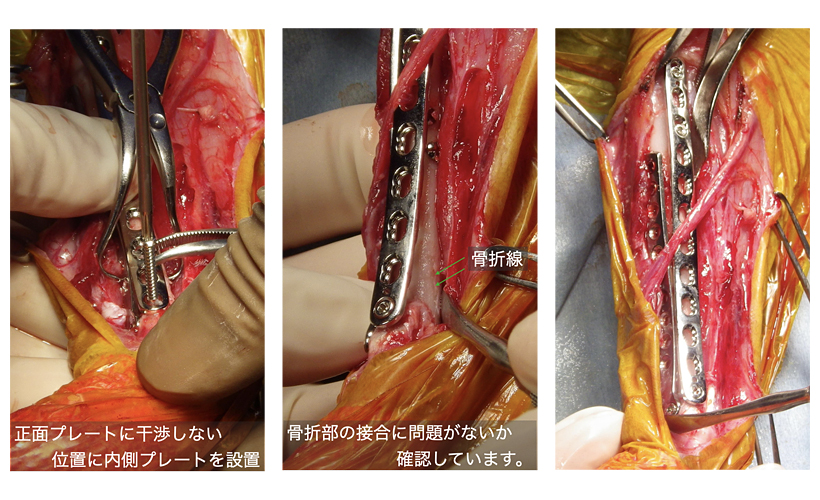

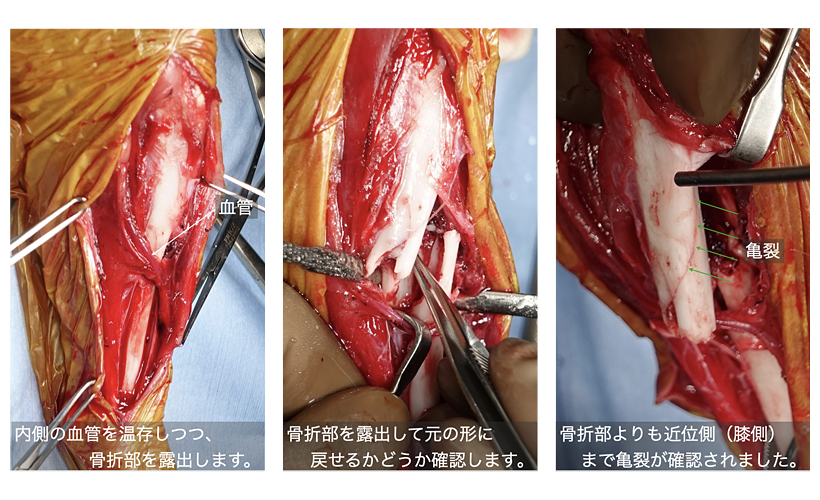

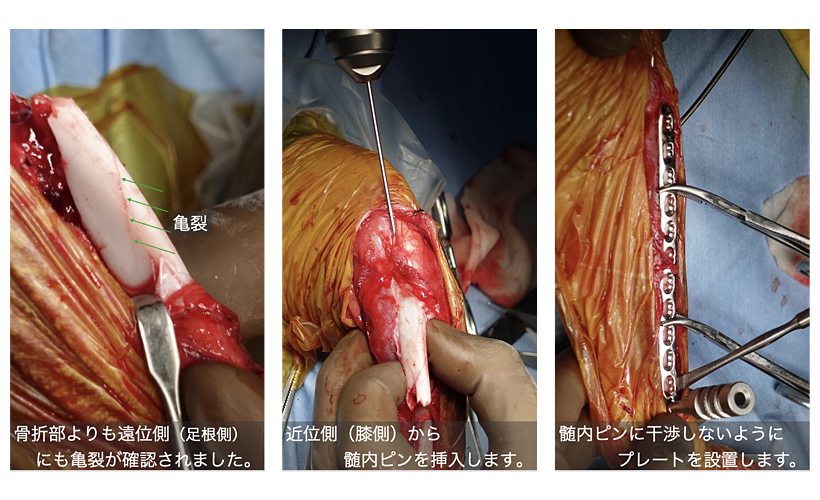

術中所見

*手術中の写真が含まれています。閲覧される場合にはご注意ください。

大腿骨近位骨折と大腿骨頭滑り症

大腿骨近位骨折とは、大腿骨の上部(股関節まわり)に起きる骨折のことを指します。

猫では、高いところからの落下や交通事故など、強い外力によって発生します。

後ろ足を引きずる、歩けなくなる、患部を触られるのを嫌がるなどの症状が見られるのが特徴です。

この部位の骨折には以下のようなタイプが含まれます。

- 大腿骨頭骨折

- 成長板骨折

- 大腿骨頚部骨折

- 大転子裂離骨折

大腿近位骨折はとくに1歳未満の若い猫に多く発生しやすいケガです。

放置すると関節が変形したり、正常に歩けなくなったりするおそれがあるため注意が必要です。

大腿近位骨折の治療の基本はピンやスクリューを使った手術です。

術後は、跛行や関節炎などの後遺症に注意して経過をみていく必要があります。

また、受傷から時間が経ってしまうと、骨が削れたり、変形が進んでしまったりして、元通りに整復するのが難しくなることがあります。

そのようなケースでは、大腿骨頭切除術(FHO:Femoral Head Osteotomy)という手術が検討されます。

これは、大腿骨頭と頚部を切除することで、痛みを取り除きつつ、日常生活が送れるようにするための選択肢です。

大腿骨頭滑り症(SCFE)とは?

大腿骨頭滑り症(slipped capital femoral epiphysis, SCFE)は、成長板が正常に閉じず、大腿骨頭の成長板(骨端線)がずれてしまう病気です。

一般的に外傷なしに発症することが多く、特に2歳前後で去勢済みの太った雄猫で起こりやすいとされています。

発症すると、歩行の異常や痛みがみられるのが特徴です。

レントゲン検査によって骨頭のずれ(変位)を確認することで診断されます。

治療法は、ずれた骨頭を元の位置に戻してピンで固定する「整復固定手術」が一般的です。

ただし、発症から時間が経ってしまった場合や、固定が難しい症例では、こちらも大腿骨頭切除術(FHO)が適応になります。

大腿骨の骨折は手術の難易度が高いため、専門医による早期診断と治療がおすすめです。

脛骨骨折

脛骨の骨折は、猫の骨折のなかでは比較的よく見られ、全体の約10〜20%を占めるといわれています。

とくに高いところからの落下や交通事故など、強い衝撃によって発生することが多く、腓骨と一緒に骨折しているケースもよくあります。

骨折の発生部位としては、骨幹部から遠位側(すね〜足首のあたり)にかけてが多く見られます。

脛骨のこの部分は、周囲を支える筋肉などの軟部組織が少ないため、粉砕骨折や開放骨折といった重度の骨折になりやすいのが特徴です。

また、脛骨は血流が乏しく、軟部組織のサポートも少ないことから、骨がうまくくっつかない(癒合遅延や癒合不全)といった問題が生じやすい部位でもあります。

脛骨は大腿骨に比べて包帯である程度安定させやすいという特徴もありますが、それでも体重がかかる骨であるため、基本的には手術が必要です。

骨の状態によっては、ピンやプレートによる内固定が選択されることが多いです。

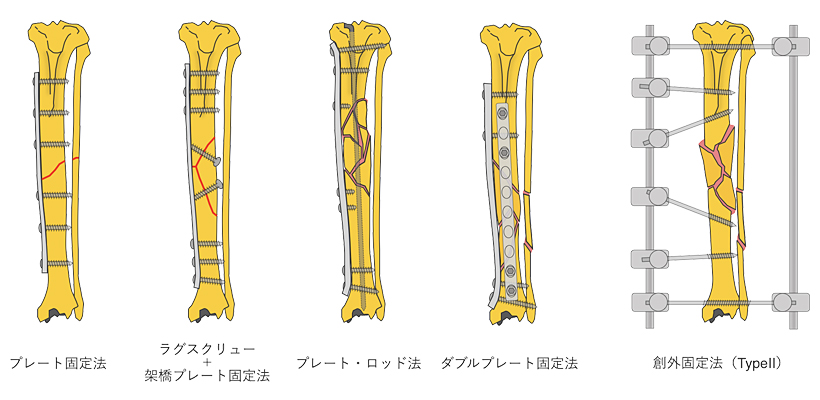

もっと詳しく!!/脛骨骨折のパターンと治療方法

*クリックすると画像が表示されます。

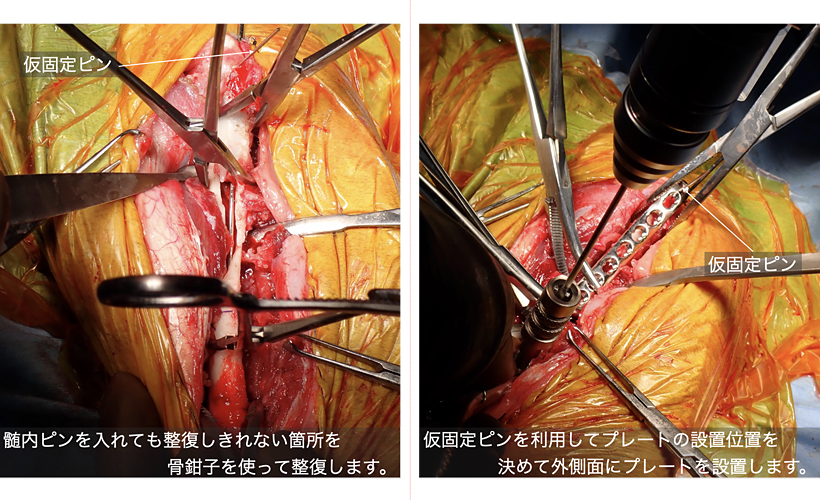

Case01 雑種猫 8ヵ月齢 2.6kg 右側脛骨骨幹部〜骨幹端粉砕骨折 ダブル・プレート法

*クリックすると画像が表示されます。

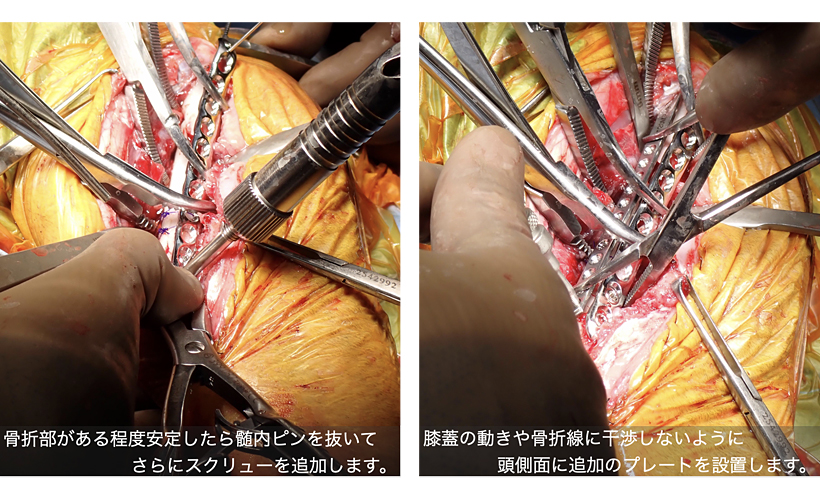

術中所見

*手術中の写真が含まれています。閲覧される場合にはご注意ください。

Case02 ラグドール 1歳5ヵ月齢 3.4kg 左側脛骨骨幹部粉砕骨折 プレート・ロッド法

*クリックすると画像が表示されます。

術中所見

*手術中の写真が含まれています。閲覧される場合にはご注意ください。

中手・中足骨骨折

中手・中足骨の骨折は、猫の骨折のなかでは約2%程度と少ないケガです。

主な原因は高いところからの落下や交通事故で、

- 歩き方がおかしくなる

- 足を痛がる

- 腫れる

といった症状が現れます。

とくに体重を支える骨である第3・第4中手骨・中足骨(中指と薬指に相当)が骨折した場合や、骨が大きくずれている場合には、手術が必要です。

一方で、第2・第5中手・中足骨(人差し指と小指に相当)の単独骨折や、骨のずれがほとんどない場合は、ギブスや包帯で固定する保存療法が一般的です。

肘関節脱臼

肘関節脱臼は、肘の関節が外れてしまうケガです。

高いところからの落下や交通事故などの強い衝撃が主な原因で、前足を引きずる、肘が曲がったまま伸びない、痛がるといった症状がみられます。

肘関節は、上腕骨・橈骨・尺骨の3つの骨から構成され、もともと安定した関節です。

しかし、強い外力が加わると橈骨や尺骨がずれてしまい、関節が正常な位置から外れてしまうことがあります。

診断はレントゲン検査で行い、関節のずれや周囲の骨折の有無を確認します。

特に、橈骨頭の脱臼や尺骨の骨折(モンテジア損傷)を伴うことがあるため、慎重な診断が必要です。

ケガをした直後であれば、全身麻酔下で関節を元の位置に戻す(非観血的整復)ことを検討できます。

整復後は関節の安定性を確認し、2~3週間程度はギブス固定を行います。

非観血的整復で元に戻せない、非観血的整復後に再脱臼してしまう、骨折を伴っている場合には手術による治療(観血的整復)の適応となります。

手術では、損傷した靱帯を人工靱帯で再建します。

早期に治療を行えば、良好な回復が期待できます。

しかし、長期間放置すると関節の変形や慢性的な痛みが残ることがあるため、できるだけ早めに治療を受けることが大切です。

手根関節脱臼

手根関節脱臼は、猫の前足の手首にあたる「手根関節」が外れてしまう状態です。

高所からの落下や交通事故が原因で、次のような症状が現れます。

- 前足をかばうように歩く

- 手首の動きが不安定になる

- 痛みで触らせなくなる

手根関節は複数の小さな骨と靱帯で構成された複雑な関節です。

とくに手のひら側(掌側)の靭帯が損傷すると、手首が後ろに反り返る「過伸展脱臼」を引き起こすことがあり注意が必要です。

レントゲン検査に加えて、ストレスレントゲン(関節に負荷をかけて撮影する方法)を行うことで関節の不安定性を詳しく評価できます。

手根関節脱臼は軽度の損傷であれば、ギプスや包帯による固定と3〜4週間の安静で回復を目指せます。

ただし、関節が完全に脱臼していたり靭帯が断裂している場合は、手術による靭帯修復や関節固定術が必要です。

症状の重さに応じて、部分的な固定や、全体を固定する「全関節固定術」が選択されることもあります。

どのような手術を行うかは獣医師とよく相談しましょう。

膝蓋骨脱臼

膝蓋骨脱臼は、猫の膝のお皿(膝蓋骨)が正常な位置から外れてしまう病気です。

先天的な要因のほか、高所からの落下や外傷も原因となります。

脱臼は内側に外れる「内方脱臼」が多く、両足に起こることもあります。

とくにデボンレックスやアビシニアンなど、一部の猫種で発生しやすいと報告されているため注意が必要です。

症状の現れ方には個体差があり、軽度であれば無症状のまま健康診断で偶然発見されることもあります。

進行すると見られる症状としては以下の通りです。

- 歩き方がぎこちなくなる

- 急に座り込む

- ジャンプを避けるようになる

診断は、膝蓋骨の動きを調べる触診やレントゲン検査によって行います。

脱臼の重症度はグレード1〜4で分類され、軽度(グレード1〜2)で症状がない場合は、安静・体重管理・関節サポートのサプリメントで経過をみます。

一方で、歩行異常がある場合や頻繁に脱臼を繰り返すようなケースでは、外科手術がおすすめです。

猫の膝蓋骨脱臼は、犬に比べて手術後に再脱臼などの合併症が起こりやすいとされており、専門的な診断と治療が重要になります。

前十字靱帯断裂

前十字靭帯(CrCL:Cranial cruciate ligament)は、膝関節の安定性を保つ重要な靭帯です。

この靱帯が断裂すると、膝が不安定になり、痛みや跛行(足を引きずる動き)が発生します。

前十字靭帯断裂の主な原因は高いところからの落下や交通事故などの外傷です。

中には肥満や加齢による変性が関与することもあります。

特に中高齢の猫や太り気味の猫に発生しやすいとされているため注意が必要です。

前十字靭帯断裂の症状は急性断裂では、

- 突然跛行が見られる

- 後ろ足をかばう

- 動きたがらなくなる

などの症状が見られます。

慢性断裂では、

- 軽度の跛行が持続する

- ジャンプを嫌がる

- 関節が腫れる

などの変化がみられます。

前十字靭帯の断裂が進行すると、関節炎が発生するリスクが高くなるため注意が必要です。

診断は膝関節の触診(前方引き出し試験・脛骨圧迫試験)やレントゲン検査で行うのが一般的です。

治療には保存療法と外科療法があります。

体重が軽く、症状が軽度であれば、安静や体重管理、鎮痛剤による保存療法で改善することもあります。

しかし、症状が強く持続する場合には手術が必要です。

手術では、人工靭帯で関節の安定化を図る「関節外法」や、骨の角度を調整する「矯正骨切り術(TPLO・TTA)」が行われます。

適切な治療を行えば、多くの猫で良好な回復が期待できますが、体重管理や無理な運動を避けることが術後の経過にも重要です。