動画で解説!レッグ・カルベ・ペルテス病

レッグ・カルべ・ペルテス病(無菌性大腿骨頭壊死)とは?

レッグ・カルベ・ペルテス病は、成長期の犬で大腿骨(太ももの骨)の大腿骨頭(ボールの部分)が壊死してしまう病気です。

非炎症性無菌性壊死、大腿骨頭の離断性骨軟骨炎、大腿骨頭の無血管性壊死は、すべてレッグ・カルベ・ペルテス病と同じ病名です。

レッグ・カルベ・ペルテス病の原因は?

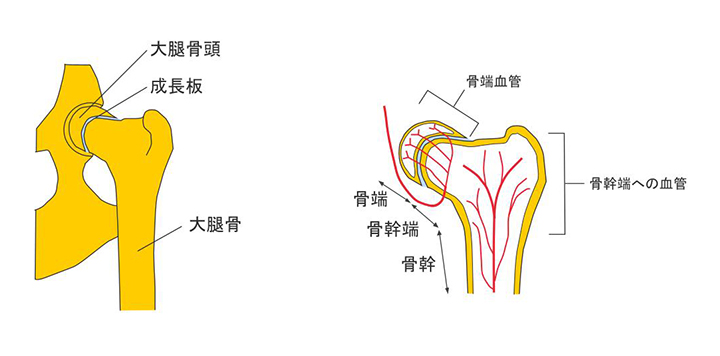

原因はわかっていませんが、大腿骨頭への血流が障害されることによって骨の崩壊が生じるとされています。若齢期には成長板という骨をつくって伸ばす工場のような部位があり、成長板が閉鎖すると成長は止まります。成長板が閉じていない若齢犬では、大腿骨頭への血液の供給は骨端血管のみに依存していて、骨幹端への血管(骨の中央部分からの血液供給)は骨端軟骨には分布していないため、血行障害が壊死を引き起こしやすいと考えられています。

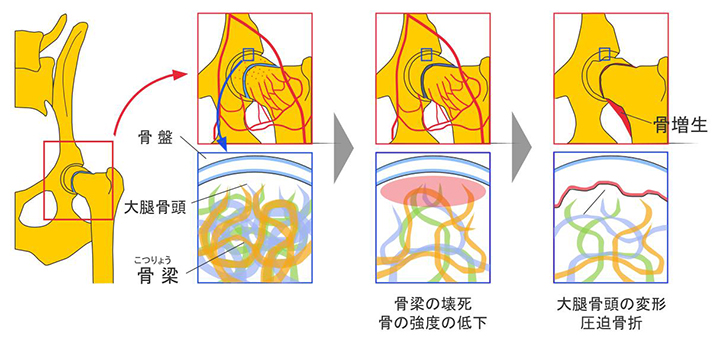

大腿骨頭への血液供給が障害されると、骨の強度を支える骨梁に栄養が運ばれなくなってしまいます。すると骨梁に壊死が生じ、骨の強度が低下した結果、大腿骨頭の変形や圧迫骨折が生じます。

レッグ・カルベ・ペルテス病によってどんな症状がでるの?

1–2ヵ月間かけてゆっくり進行する後肢(後ろ足)の跛行(※)がみられることが多いですが、急に後肢を挙げるようになることもあります。このような突然の跛行は、すでに生じていた大腿骨頭の壊死に加えて圧迫骨折が生じることによって起こると考えられています。また、後肢の筋肉が痩せてきたことに気づいたり、立ち癖なのか両足のバランスが悪いと感じることもあります。

※:なんらかの障害により正常な歩行ができない状態。かばうように歩いたり、足を引きずったりする歩様異常。

レッグ・カルベ・ペルテス病にかかりやすい犬種や年齢は?

トイ・プードルとヨークシャー・テリア、ミニチュア・ピンシャーといったトイ犬種に多く、他にはパグ、ミニチュア・ダックスフント、ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリアにも発生が多いとされています。成長期の病気なので、6–11ヵ月齢に発症しやすいとされています。レッグ・カルベ・ペルテス病は、ほとんどが片側の大腿骨頭に生じますが、10–17%で両側に発生することがあります。

レッグ・カルベ・ペルテス病はどうやって診断するの?

初期には痛みを生じにくいので、大腿骨頭の崩壊や骨折が生じたあとに診断されることが多いです。診断は、犬種や月齢、触診とレントゲン画像によって総合的に行います。

触診

痛めている側の股関節を伸ばした時に強い痛みが認められます。

その他には、かばっている足の筋肉の量が少なくなっていることや他の整形外科の病気がないかを確認します。

レントゲン検査

大腿骨頭の変形、大腿骨頚部の骨硬化像、大腿骨骨端の骨密度のムラが認められます。

CT検査

レントゲンのみでは検出できない初期の病変をみつけるために撮影することがあります。

注意すべき他の整形外科の病気

膝蓋骨脱臼、大腿骨頭の成長板骨折、股関節形成不全など

レッグ・カルベ・ペルテス病の治療方法は?

痛み止めによって症状が緩和されることは少なく、ほどんどの場合は外科治療が必要となります。

大腿骨頭切除術(Femoral Head Osteotomy;FHO)

壊死した部分を含めて大腿骨頭から骨頚部までを切除します。骨を切り取って大丈夫なの?と思われるかもしれませんが、切り取った部分は、結合組織というやわらかい組織で置き換えられて偽関節を形成していきます。

大腿骨頭切除術の目的は“痛み”の除去であり、手術のあとの機能回復には積極的なリハビリテーションが必要です。

足の機能は正常までには回復しませんが、日常生活を送れるようになることが多いです。

股関節全置換術(Total Hip Replacement;THR)

壊死した部分を含めた大腿骨頭を切除して人工関節に置き換える方法です。

もともと大型犬種の股関節形成不全に対する治療として開発されましたが、近年ではレッグ・カルベ・ペルテス病にかかった小型犬種にも実施されるようになってきました。まだ手術に関連する合併症の発生率は大型犬種よりも高く、費用も高額であるために、レッグ・カルベ・ペルテス病の主要な治療方法となっていませんが、成功すれば高い機能回復が期待できる方法です。

レッグ・カルベ・ペルテス病の手術のあとはリハビリは必要?

大腿骨頭切除術を行った場合には、手術のあとの運動制限が必要ないため、股関節まわりのマッサージをしたり、早い段階で患肢を使わせた積極的なリハビリテーションを行います。一方で、股関節全置換術を行った場合には、初期には運動制限を行い、数週間かけて少しずつリハビリテーションを行っていきます。

レッグ・カルベ・ペルテス病の手術のあとは普通に歩けるようになるの?

治療方法によって経過は異なります。

大腿骨頭切除術を行った場合には、後肢の筋肉の量に左右差が残ったり、股関節が伸びにくくなるため、走った時や寝起き時に患肢を浮かせることがありますが、日常生活は“痛み”を伴わずにしっかり送れるようになることがほとんどです。一方で、股関節全置換術を行った場合、合併症などのトラブルがなければ、ほぼ正常な機能回復を達成することが可能です。