2025年09月14日コラム

犬の成長板の骨折について|分類、治療法、注意点について獣医師が解説

子犬は、活動量が多いのに骨が細いため、少しの衝撃で骨折をしてしまうことがあります。

若齢期の骨折の一つに、成長板骨折という骨折があります。

犬の成長板骨折は、手術になることもある怪我です。いくつかの注意点もあります。

今回は犬の成長板骨折の分類、治療法、注意点について解説していきます。

ぜひ、最後までお読みいただき、子犬が骨を折ってしまった時のご参考にしていただければ幸いです。

成長板とは

骨には成長板と呼ばれる軟骨組織が存在します。

別名を骨端線とも言い、骨の両端にあるのが特徴です。

成長板の役割は、骨を成長させることにあります。

そのため、一般的には生後数ヶ月〜1歳前後の成長期にのみ存在する部分です。

成長板骨折とは

成長板骨折とは成長板に損傷が生じる骨折をいいます。

成長板骨折をすると、骨の成長が妨げられて骨が変形したり、左右で骨の長さに違いが生じたりすることがあるため、早期の診断と治療が重要です。

成長板骨折の原因は、

- 高いところから落ちる

- ケージに足をひっかける

- ドアに挟まる

- 他の犬との接触で怪我をする

などです。

子犬は活動量が多いため、ささいな事故で骨折することがあります。

また、成長板骨折で見られる症状には、

- 足をかばっている

- 足が腫れている

- 足に触れると痛がる

- 歩き方がおかしい

などがあげられます。

上記のような症状が見られた場合は、骨折の疑いがあるかもしれません。

また、成長板骨折をした部位によっては、時間が経つとあまり歩行に異常が見られないこともあります。

ケガをしたかもしれないと思ったら、なるべく早く病院で相談しましょう。

成長板骨折の分類

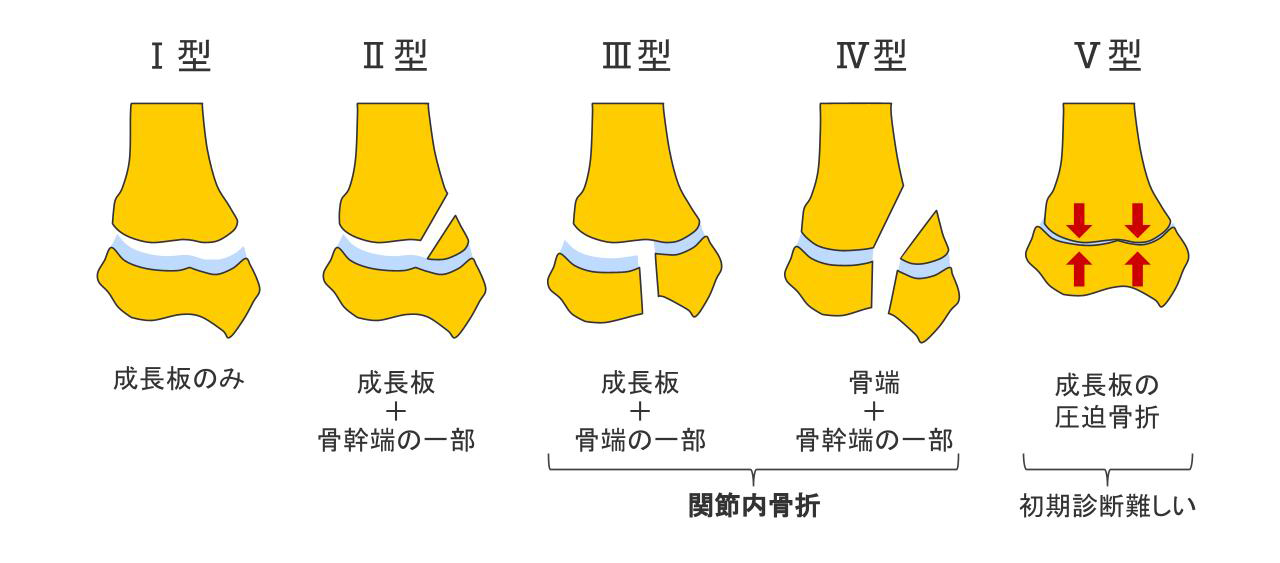

成長板骨折にはSalter-Harris分類という分類方法があります。

骨折した部位(骨折線)と折れ方によって以下のように分類できます。

- Ⅰ型:骨折線が成長板にのみ存在

- Ⅱ型:骨折線が成長板から骨幹の一部に存在

- Ⅲ型:骨折線が成長板と骨端の一部に存在

- Ⅳ型:骨折線が骨端から成長板を越えて骨幹端まで入っている

- Ⅴ型:成長板の圧迫骨折

成長板骨折の診断方法

成長板骨折の診断は身体検査と画像検査を主に行います。

まず、レントゲン検査で成長板の断裂やずれを確認します。

レントゲンでは骨折がわからないこともあるため、必要に応じて、CT検査でより詳しく骨の状態を評価していきます。

とくに、Ⅴ型の成長板骨折の場合、レントゲン検査で骨折線が映らないことがあります。

成長板骨折の治療法

成長板骨折の治療法は大きく保存療法と外科治療の2つに分けられます。

治療の際には過度に成長板を損傷させず、骨の成長を妨げない治療が重要です。

骨折が治っても、

- 骨の成長が止まる

- 骨の変形

- 骨の短縮

などが起こる可能性があります。

そのため、治療後も定期的なレントゲン検査が欠かせません。

保存療法

成長板骨折の保存療法とは骨が動かないように包帯と特殊な素材で固めて、骨が自然にくっつくまで安静にする方法です。

たとえば、生後5ヶ月齢未満の犬で、骨折した部位のずれが少ない場合には保存療法を行うことがあります。

保存療法は手術を行わずに済むので、体への負担が少ないというメリットがあります。

一方で、

- 骨がずれることがある

- 細かい足の状態のチェックが必要

- かじったり、濡れたりすると固定の効果がなくなることがある

- 長期間固定にはむかない

- 最終的に手術が必要になることがある

というデメリットに注意が必要です。

また、骨の治り具合に合わせて適切な時期に固定を外すことが重要です。

外科治療

成長板骨折の外科治療は手術によって骨折した部分をピンやプレートで固定する方法です。

骨折した部位と折れ方によって適切な治療方法が変わります。

例えば、

- Ⅰ型・Ⅱ型:ピン固定によって安定化

- Ⅲ型・Ⅳ型:手術により元通りの位置に戻す

という違いがあります。

ピンやプレートで固定する場合は骨がくっついたら、骨の成長を妨げないように取り外すことが必要です。

また、Salter-Harris分類のⅤ型の成長板骨折では、圧迫によって成長板が損傷している状態です。

そのため、整復して固定する対象が存在せず、外科治療の適応にはなりません。

しかし、骨折してから数週間〜数ヶ月後に左右差や変形が出ることがあり、程度によっては将来的に矯正手術が必要になることもあります。

V型は診断が難しいことも含めて、整形外科に強い動物病院で治療することで予後も変わってきます。骨折の治療は、できるだけ専門的な病院で受けることがおすすめです。

まとめ

犬の成長板とは、成長期にのみ存在する子犬の骨の成長に欠かせない部分です。

成長板での骨折は治療が遅れると、将来的に骨の変形や短縮につながるリスクがあります。

成長板骨折の治療は骨折の分類や状態によって変わります。

早期の診断と適切な治療、治療後の経過観察が重要な骨折です。

また、骨折してから治すよりも骨折させない工夫も必要になります。

骨折は若い時期(4〜11ヵ月齢)に抱っこ中の転落や、椅子やソファからの飛び降りで生じることがほとんどです。

これらの知識をあらかじめ持っておくことで、抱っこの仕方や生活環境の見直しを行うことも大切ですね。

当院では、犬の成長板骨折の治療も行っております。

気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。

神奈川県藤沢市の動物病院

辻堂犬猫病院